Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.

Сахарный диабет и патология

пищевода

Б.З. Сиротин, Ю.Л. Федорченко, Л.Г.

Витько, С.Н. Маренин

Дальневосточный государственный медицинский

университет, г. Хабаровск, Россия

Цель. Определить особенности течения

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) у

больных сахарным диабетом (СД) 1-го и 2-го типов,

изучить состояние слизистой оболочки пищевода у

больных СД при кетоацидозе.

Материал и методы. 180 больным СД 1-го и

2-го типов проведена внутрипищеводная рН-метрия,

ЭГДС с биопсией слизистой оболочки пищевода и

желудка. У 304 больных СД и кетоацидозом изучено

состояние слизистой оболочки пищевода и желудка по

данным ЭГДС.

Результаты. ГЭРБ выявлена у 19,6%

больных СД 1 -го типа и у 31,1% – с СД 2-го типа.

У больных СД 1-го типа чаще диагностировалась

эндоскопически негативная ГЭРБ, при СД 2-го типа -

эзофагит различной степени тяжести. ГЭРБ протекала

бессимптомно у 22,7% больных СД 1 -го типа и у

42,3% – при СД 2-го типа. У больных СД 2-го типа,

получавших инсулин, чаще встречалась и тяжелее

протекала ГЭРБ. При развитии у больных СД

кетоацидоза в 27% случаев обнаруживали эрозии

пищевода, в 18% – поверхностный гастрит, в 54%

патологических изменений в верхних отделах

желудочно-кишечного тракта не обнаружено. Данные

изменения при кетоацидозе не зависели от типа СД.

Выводы. Поражение пищевода у больных СД

1-го и 2-го типов, в том числе при кетоацидозе,

является распространенным явлением. Эта патология

служит причиной абдоминального болевого и

диспептического синдромов, но может протекать и

бессимптомно.

Ключевые слова: сахарный диабет,

пищевод, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь,

диабетический кетоацидоз.

Многолетние наблюдения за больными СД позволили

установить, что наиболее часто пациенты обращаются

к врачу в связи с появлением у них различных

диспептических жалоб [1, 2]. Несмотря на то что

история изучения патологии желудочно-кишечного

тракта (ЖКТ) при СД берет свое начало с 40-х годов

XX века, многие вопросы, касающиеся особенностей

клиники, течения, функционального состояния

органов пищеварения, до настоящего времени

являются малоисследованными. Особенно это

относится к поражениям пищевода при СД 1-го и 2-го

типов. Экспериментальных и клинических

исследований, посвященных этой проблеме, мало, и

результаты их противоречивы. Они в основном

отражают особенности моторики пищевода у больных

СД, которая в большинстве случаев оказалась

сниженной, что объясняли поражением блуждающего

нерва [4, 6, 11, 13]. Последние 15–20 лет

проводились лишь единичные исследования по

изучению морфологии слизистой оболочки пищевода (СОП),

состояния его внутренней среды у больных СД [7,

8]. Однако в данных работах многие вопросы,

касающиеся особенностей течения патологии пищевода

в зависимости от типа диабета, состояния рН

пищевода, вида сахароснижающей терапии, освещены

недостаточно. С появлением современных методов

диагностики открылись новые возможности для более

углубленного изучения эзофагеальных поражений у

пациентов с СД.

В последние годы ГЭРБ привлекает внимание

гастроэнтерологов всего мира. Это обусловлено

широкой распространенностью данного заболевания

среди взрослого населения развитых стран [5, 15].

Известно, что в основе ГЭРБ лежит патологический

гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) вследствие

различных причин, в том числе - недостаточности

нижнего сфинктера пищевода. Дефект в работе

мышечного замыкательного аппарата этого отдела

пищевода в большой мере связывают с нарушением

функционирования автономной нервной системы [6].

Одним из тяжелых заболеваний, способных

повредить вегетативную нервную систему человека,

является СД [4, 14]. Диабетическая полинейропатия

и автономная нейропатия стоят в числе серьезных

осложнений этого эндокринного заболевания [1]. В

литературе, посвященной поражению пищевода при СД,

в основном речь идет о его дискинезии, симптоме

дисфагии, и мало данных о развитии ГЭРБ [4, 12].

Существует еще один аспект патологии верхних

отделов ЖКТ у больных СД, связанный с кетоацидозом.

Ранее при диабетическом кетоацидозе было замечено

появление у отдельных больных эрозивно-язвенных

изменений со стороны гастродуоденальной зоны [9].

Эти наблюдения позволяют предполагать

возникновение подобной патологии и в пищеводе.

Однако специальных исследований в данном

направлении мы не встретили.

Цель исследования. Выявить и определить

особенности течения ГЭРБ у больных СД 1-го и 2-го

типа, а также изучить состояние СОП у больных СД в

условиях кетоацидоза.

Материал и методы

исследования

Исследование состояло из двух этапов. На первом

проведено изучение ГЭРБ у больных СД. Обследовано

180 больных СД (1-го типа - 58 человек, средний

возраст 32,8±4,6 года, 29 мужчин и 29 женщин), с

СД 2-го типа -122 пациента (возраст 54,8±7,1 года,

36 мужчин и 86 женщин). В исследование не включали

больных СД, которые ранее страдали клинически

проявляющимися заболеваниями гастродуоденальной

зоны. Каждому типу СД соответствовала своя

контрольная группа практически здоровых лиц

примерно равного возраста и пола, всего 130

человек. В группе больных СД 2-го типа 48

пациентов получали в качестве сахароснижающей

терапии инсулин. Из них была сформирована

отдельная группа с целью выяснить, как влияет вид

сахароснижающей терапии на развитие и течение ГЭРБ.

Следует отметить, что все больные СД 1-го и 2-го

типов были в стадии компенсации или субкомпенсации

по уровню гликемии. Среднее значение сахара в

крови составляло 8,4±2,8 ммоль/л, ацетон в моче

отсутствовал. Все пациенты с СД, а также

контрольной группы давали письменное согласие на

проведение обследования.

Кроме сбора жалоб и анамнеза, больным и группе

контроля проводили рН-метрическое исследование

пищевода с помощью аппарата "Гастроскан 24" (ПО

"Исток-система", г. Фрязино) по общепринятой

методике [3, 10]. Показатели регистрировали на

протяжении 24-часового наблюдения. Если в течение

суток общий процент времени, когда рН в пищеводе

становился менее 4,0, составлял 4,5% и выше, то

этот рефлюкс считался патологическим. Кроме

данного показателя, рассчитывали число ГЭР,

зафиксированных за сутки. Всем пациентам, у

которых выявляли патологический ГЭР, проводили

ЭГДС с биопсией для визуальной оценки изменений

слизистой оболочки пищевода. Биопсийный материал

брали из трех разных отделов желудка (антрального,

тела и фундального) и не менее трех участков

нижней трети пищевода.

Выделяли эндоскопически негативную форму ГЭРБ и

ГЭРБ с эзофагитом. Степень повреждения пищевода

при ГЭРБ оценивали согласно Лос-Анджелесской

классификации (1997). Определяли 4 степени тяжести

эзофагита (А, В, С, Д). Для сравнения с больными

СД и ГЭРБ была проанализирована контрольная группа

(15 человек),

Примечание.

1 Достоверность различий с контролем, p<0,05.

2 Достоверность различий между СД 1 -го и СД

2-го типов, p<0,05. состоящая из пациентов только

с ГЭРБ соответствующего пола и возраста.

Второй этап исследования включал обследование и

анализ историй болезни 340 больных СД 1-го и 2-го

типов с признаками кетоацидоза. Проводили ЭГДС с

биопсией и оценкой изменений слизистой оболочки

пищевода и желудка по правилам, описанным выше.

Статистический анализ проводили с

использованием программы Excel 2003, Statisticа

6.0 с расчетом двухвыборочного и парного критерия

Стьюдента, непараметрическим анализом в выборках с

малым количеством наблюдений.

Результаты исследования и их

обсуждение

Результаты суточного рН-метрического

исследования нижней трети пищевода у больных СД

представлены в табл. 1. Ее данные свидетельствуют

о том, что у больных СД 1 -го типа такие

показатели рН-метрии пищевода, как % времени с рН<4

и число ГЭР за 24 ч, оказались достоверно выше,

чем в норме и в группе контроля по этому типу СД.

Количество больных с патологическим ГЭР, что

эквивалентно ГЭРБ, среди пациентов СД 1 -го типа

также было больше, чем в контроле (19,6 и 13,1%

соответственно, p<0,05). В группе больных СД 2-го

типа основные показатели рН-метрии,

свидетельствующие о патологических забросах

кислого содержимого желудка в пищевод, в среднем

имели более высокие значения, чем в норме или у

контрольной группы по этому типу СД. Как и в

случае с пациентами с СД 1-го типа, среди больных

СД 2-го типа было достоверно больше лиц с

выявленным патологическим ГЭР, а значит - с ГЭРБ,

чем в контроле (31,1 и 20,8% соответственно, p<0,05).

При сравнении пациентов с СД 1-го и 2-го типов

оказалось, что при СД 2-го типа достоверно чаще

встречаются лица с патологическим ГЭР (p<0,05).

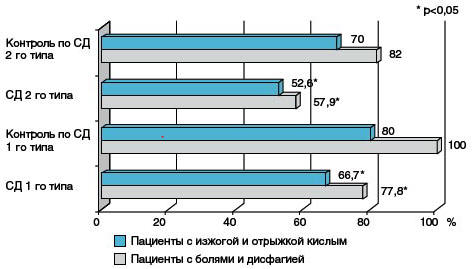

В группе пациентов с СД, у которых обнаружена

ГЭРБ, был изучен характер жалоб, свидетельствующих

о патологии верхних отделов ЖКТ, в том числе

пищевода. Данные представлены на рис. 1, из

которого следует, что у больных СД как 1-го, так и

2-го типа, реже, чем в контрольных группах,

наблюдались диспептические жалобы. Особенно это

было характерно для пациентов с СД 2-го типа и

ГЭРБ. У них жалобы встречались реже даже по

сравнению с СД 1 -го типа. Например, изжога

наблюдалась у 66,7% больных СД 1 -го типа и ГЭРБ и

у 52,6% пациентов с CД 2-го типа и ГЭРБ (p<0,05).

Результаты данного фрагмента исследования

свидетельствуют о том, что у больных СД, особенно

2-го типа, течение ГЭРБ может быть бессимптомным.

При проведении эзофагоскопии пациентам с СД и

ГЭРБ установлено (табл. 2), что в группе больных

СД 1-го типа у 7 из 11 больных имела место

эндоскопически негативная картина ГЭРБ. У

пациентов с СД 2-го типа и ГЭРБ достоверно реже,

чем при СД 1-го типа и в контроле, наблюдалась

эндоскопически негативная картина в пищеводе на

ЭГДС (31,6%, 66,7% и 60% соответственно, p<0,05) и

чаще эзофагит А–С степени. В контрольных группах

как по СД 1-го типа, так и СД 2-го типа

эндоскопически негативные формы ГЭРБ преобладали

над эзофагитом. Ни в одном случае у обследованных

пациентов и в контрольной группе визуально и

гистологически не выявлен пищевод Баррета.

Рис. 1. Клинические симптомы

ГЭРБ у больных СД 1 -го и 2-го типов

Таблица 1. Показатели

рН-метрии пищевода у больных СД 1-го и 2-го типов

| Показатель |

Норма |

СД 1 -го типа, п= 58 |

Контроль по СД 1 -го типа, п=72 |

СД 2-го типа, п=1 22 |

Контроль по СД 2-го типа, п=48 |

| рН<4 (% за 24

ч) |

<4,5 |

9,4+1,1' |

4,3±1,1 |

1

2,3±2,1' |

6,2+1,4 |

| Число ГЭР за 24

ч |

<46,9 |

56,2±2,7' |

40,3±3,8 |

88,3±6,7''2 |

50,2±6,9 |

| Больные с

патологическим ГЭР, |

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

| абс. число (%) |

- |

11 (19,6') |

9 (13,1') |

38 (31,1''2) |

10 (20,8) |

Таблица 2. Результаты

эндоскопии пищевода у больных ГЭРБ и СД 1 -го и

2-го типов, абс. число (%)

|

Эндоскопическая картина ГЭРБ |

СД 1 -го типа, n=11 |

Контроль по СД 1 -го типа, п=9 |

СД 2-го типа, л=38 |

Контроль по СД 2-го типа, п=10 |

| Негативная |

7 (63,6) |

6 (66,7) |

12 (31,6 і'2) |

6 (60) |

| Эзофагит А–В

ст. |

3(27,3) |

3 (33,3) |

16 (42,1''2) |

3 (30) |

| Эзофагит С–Д

ст. |

1 (9,1) |

- |

10 (26,3''2) |

1 (10) |

Примечание.

1 Достоверность различий с контролем, p<0,05.

2 Достоверность различий между СД 1 -го и СД

2-го типов, p<0,05.

Наше внимание привлекал также вопрос, как

влияет на формирование ГЭРБ назначаемая больным СД

сахароснижающая терапия, особенно в группе,

получающей инъекции инсулина. Для решения этого

вопроса были проанализированы результаты рН-метрии

у пациентов с СД 2-го типа, принимавших

сахароснижающие таблетированные препараты, и

получавших инсулин. Оказалось, что у пациентов с

СД 2-го типа, которым вводили инсулин чаще, чем в

группе, принимавших сахароснижающие

таблетированные препараты, чаще встречалась ГЭРБ

(41,6 и 24,3% соответственно, p<0,05). Это может

свидетельствовать о причастности инсулинотерапии к

возникновению ГЭРБ среди инсулинпотребных больных

СД 2-го типа.

Рис. 2. Особенности течения

ГЭРБ у больных СД 2-го типа в зависимости от вида

сахароснижающей терапии

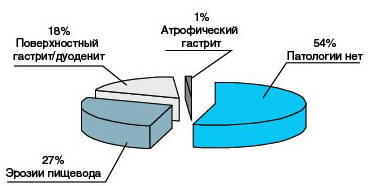

Рис. 3. Результаты

эндоскопического исследования верхних отделов ЖКТ

у пациентов с кетоацидозом и абдоминальным

синдромом

Анализ течения ГЭРБ у больных СД 2-го типа в

зависимости от вида сахароснижающей терапии

показал (рис. 2), что пациенты, получавшие

инсулин, по сравнению с принимавшими

таблетированные препараты, достоверно чаще

предъявляли диспептические жалобы, у них чаще

наблюдали эзофагиты С–Д степени. Все это

свидетельствует о неблагоприятном течении ГЭРБ у

больных СД 2-го типа, получающих инсулинотерапию.

Данный феномен требует дальнейшего анализа, но уже

сейчас можно предположить, что инсулин, влияя на

некоторые пищеварительные гормоны (гастрин,

гастроинтестинальный пептид и др.) [2] через

повышение тонуса парасимпатической нервной

системы, способен к стимуляции секреции желудка и

развитию дисмоторики верхних отделов ЖКТ [6].

Еще один раздел работы, как уже упоминали, был

посвящен изучению влияния кетоацидоза на состояние

СО верхних отделов ЖКТ, в частности пищевода. Из

340 больных СД 1-го и 2-го типов с кетоацидозом у

285 (84%) отмечались боли в различных отделах

живота, часто сочетающиеся с другими

диспептическими симптомами (тошнота, рвота,

изжога). У всех больных с абдоминальным синдромом

была проанализирована эндоскопическая картина

изменений пищевода и гастродуоденальной зоны.

Результаты этого исследования представлены на рис.

3.

Установлено, что у большинства больных (54%)

при ЭГДС патологии не выявлено, у 18% обнаружен

поверхностный гастрит или гастродуоденит, у 27% -

эрозивный эзофагит, изолированный или в сочетании

с поражением желудка. И только в 1% случаев

наблюдали атрофический гастрит. Интерес

представляют данные о том, что среди больных с

выявленным эрозивным эзофагитом у абсолютного

большинства пациентов (79,6%) клиника эзофагита

отсутствовала. При сопоставлении полученных

результатов данного фрагмента исследования в

зависимости от типа СД было установлено, что при

сохранении общей тенденции в изученных показателях

при СД 1 -го типа чаще отсутствовали

эндоскопические изменения, чем при СД 2-го типа

(63,3 и 51% соответственно, p<0,05). У больных СД

2-го типа с большей частотой, чем при СД 1-го

типа, наблюдался эрозивный эзофагит (35,9 и 26,1%

соответственно, p<0,05), что могло быть связано с

возрастными различиями больных и наличием ГЭРБ в

группе СД 2-го типа до развития кетоацидоза.

Поверхностный гастрит при разных типах СД

наблюдался примерно с одинаковой частотой (10,6% –

СД 1 -го типа, 13,1% – СД 2-го типа).

Таким образом, как показали наши исследования,

у больных СД 1-го типа ГЭРБ наблюдалась в 19,6%, а

при СД 2-го типа - в 31,1% случаев. Это достоверно

чаще, чем в группе пациентов, не страдающих СД,

что, вероятно, связано со многими неблагоприятными

факторами, в том числе и с влиянием развивающейся

диабетической автономной нейропатии на функцию

нижнего пищеводного сфинктера. Поражением данного

отдела нервной системы при СД можно объяснить и

частое бессимптомное течение ГЭРБ у больных СД, в

первую очередь при СД 2-го типа.

При СД, особенно при СД 2-го типа, при

эндоскопическом исследовании достоверно чаще, чем

в контроле, выявляли признаки эзофагита А–Д

степени и реже наблюдали эндоскопически негативную

форму болезни. Это свидетельствовало о более

тяжелом течении ГЭРБ у данной группы пациентов.

В ходе работы получены привлекающие к себе

внимание данные о том, что у больных СД 2-го типа,

получавших инсулин, достоверно чаще развивается

ГЭРБ, чем у лиц, соблюдавших диету и (или)

принимавших сахароснижающие пероральные препараты.

Более того, у пациентов СД 2-го типа, получавших

инсулин, отмечается более тяжелое течение ГЭРБ.

Изучение состояния слизистой оболочки верхних

отделов ЖКТ у больных СД в условиях кетоацидоза

показало, что пищевод достаточно часто является

объектом поражения у данных пациентов. Возможно,

что развитие эрозивного эзофагита является одной

из причин появления абдоминального болевого

синдрома. Подобная тенденция характерна как для

пациентов СД как 1 -го, так и 2-го типов.

В заключение можно отметить, что поражение

пищевода у больных СД 1-го и 2-го типов, в том

числе при развитии кетоацидоза, является

распространенным явлением. Данная патология у

многих пациентов с СД является причиной

абдоминального болевого и диспептического

синдромов, но у части пациентов она может

протекать и бессимптомно. Помнить об этом должны

врачи-эндокринологи, гастроэнтерологи, терапевты,

работающие с больными СД.

Список литературы

1. Балаболкин М.И. Сахарный диабет. - М.:

Медицина, 1994. - С. 54-76.

2. Баранская Е.К. Болезни органов пищеварения

при эндокринной патологии. - М.: Медицина, 1989. –

С. 88.

3. Вержбицкий Ф.Р., Циммерман Я.С.

Интрагастральная рН-метрия и пути повышения ее

информативности // Клин. мед. – 1991. – № 10. – С.

100–102.

4. Геллер Л.И. Патология внутренних органов при

сахарном диабете. - М.: Медицина, 1975. – С.

80–98.

5. Григорьев П.Я., Яковенко Э.П.

Недостаточность кардии и рефлюкс-эзофагит // Рос.

мед. журн. - 1996. – № 5. - С. 11-14.

6. Казей Н.А. Диабетическая вегетопатия //

Диабет. Образ жизни. – 1997. - № 4. - С. 12-14.

7. Кирилов Д.А. Клинические и

функционально-морфологические особенности

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни при

сахарном диабете: Автореф. дис. … канд. мед. наук.

- М., 2002.

8. Кокин Н.И. Особенности клиники, диагностики

и лечения рефлюксной болезни пищевода,

сочетающейся с сахарным диабетом: Автореф. дис. …

канд. мед. наук. – М., 1998.

9. Федорченко Ю.Л. Хронические

гастродуоденальные язвы у больных сахарным

диабетом // Проблемы эндокринологии. – 2003. - №

1. - С. 7–12.

10. Чернобровый В.Н. Модификация

внутрижелудочной рН-метрии у больных язвенной

болезнью // Врач. дело. - 1990. - № 1.- С. 17-19.

11. Perdichimi G. Chronic gastritis and ulcer

risk in patients with diabetes mellitus // Scand.

J. Gastroenterol. - 1996. - Vol. 27, N 3. - P.

233-237.

12. Scheen A.J. Pharmacological treatment of

the obese diabetic patient // Diabetes Metab. -

1998. - Vol. 19, N 10. -P. 547-559.

13. Schmidt K. Helicobacter pylori is a

recognized cause of chronic atrophic gastritis and

duodenal ulcer disease in patients with diabetes

mellitus // Z. Gastroenterol. -2000. - Vol. 23, N

5. - P. 213-220.

14. Tripathy A., Satpathy B. Gastric function

in diabetes mellitus // J. Indian. Med. Ass. -

1988. - Vol. 50. - P. 13.

15. Yki-Jarvinen H. Comparison of insulin

regimens in patients with non insulin-dependent

diabetes mellitus // N. Engl. J. Med. - 1999. -Vol.

327, N 10. - P. 1426-1433.

Статья опубликована на сайте

http://www.gastroscan.ru