Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.

Клинико-экспертная диагностика

гастроинтестинальной формы диабетической

нейропатии

И.А.

Курникова1, И.В. Гурьева2,

Т.Е. Чернышова1, Г.И. Климентьева1

1ГОУ ВПО Ижевская государственная

медицинская академия, Ижевск (ректор – д.м.н.,

проф. Н.С. Стрелков)

2ГОУ ВПО Российская медицинская академия

последипломного образования, Москва (ректор –

академик РАМН Л.К. Мошетова)

Цель. Оценить динамику секреторной и

моторно-эвакуаторной функции желудка у больных

сахарным диабетом 1 типа (СД1) с

гастроинтестинальной формой диабетической

автономной нейропатии (ДАН) и связь

функционального состояния желудочно-кишечного

тракта с показателями вегетативного равновесия

в организме и физической реабилитации.

Материал и методы. Обследовано 32

больных СД1 без патологии желудочно-кишечного

тракта, отнесенных в разные группы в

зависимости от длительности СД (1 –

длительность СД менее 10 лет; 2 – СД более 10

лет). Состояние вегетативного равновесия

оценивалось по индексу Кердо, реабилитационные

возможности организма – определением базовой

составляющей реабилитационного потенциала –

морфофизиологического индекса (МФИ).

Моторно-эвакуаторная функция желудка изучалась

с помощью сцинтилляционной гаммы-камеры,

секреторная функция желудка оценивалась

интрагастральной рН-метрией.

Результаты. Среди больных с

длительностью диабета до 10 лет преобладали

пациенты с гиперсимпатикотонией (50%). С

увеличением продолжительности заболевания СД

наблюдалась тенденция к преобладанию

гипертонической формы тонуса желудка. По

данным динамической рН-метрии выявлено

прогрессирующее снижение кислотообразующей

функции желудка, а по данным

гастросцинтиграфии – снижение его эвакуаторной

функции. Наиболее значимое снижение

пропульсивной функции (выделение зон интереса

при гастросцинтиграфии) отмечено в

пилорическом отделе желудка. Функциональные

изменения желудочно-кишечного тракта у больных

СД1 не зависели от компенсации углеводного

обмена, но коррелировали (r=-0,39) с давностью

сахарного диабета. Эффективность реабилитации

больных СД1 с гастроинтестинальной формой

диабетической нейропатии была значительно

хуже, чем у больных с сохраненной вегетативной

функцией желудочно-кишечного тракта.

Заключение. С увеличением

длительности СД1 наблюдается ослабление

эвакуаторной функции желудка и

двенадцатиперстной кишки, что может быть одной

из причин нестабильности уровня глюкозы в

крови. Гипомоторная дискинезия верхнего отдела

желудочно-кишечного тракта, связанная с

развитием диабетической нейропатии и

недостаточностью парасимпатической иннервации,

чаще наблюдалась у больных с низким

реабилитационным потенциалом. Развитие

гастроинтестинальной формы ДАН снижает

реабилитационные возможности пациентов с СД1.

Ключевые слова: сахарный диабет,

диабетическая вегетативная нейропатия,

клинико-экспертная диагностика,

гастросцинтиграфия

Диабетическая нейропатия является частым

осложнением сахарного диабета (СД), при

котором в патологический процесс вовлекаются

различные отделы нервной системы, приводя к

развитию соответствующих клинических

проявлений [1, 2]. В основе

гастроинтестинальных нарушений при СД лежит

вегетативная дисфункция, связанная с

прогрессированием диабетической автономной

нейропатии (ДАН) [3, 4]. Хорошо известно, что

наибольшую опасность для жизни больного

представляет кардиальная автономная нейропатия

[5, 6, 7], однако и другие формы вегетативной

нейропатии, развиваясь вследствие СД,

способствуют более тяжелому течению

заболевания.

Таблица 1. Распределение

больных СД1 по данным оценки вегетативного

равновесия

|

|

Вегетативный индекс

Кердо |

| Группы наблюдения |

ВИ=0 |

ВИ<0 |

ВИ>0 |

| 1-я группа (n=18) |

6 (33,3%) |

3 (16,7%) |

9 (50%) |

| 2-я группа (n=15) |

2 (13,3%) |

8 (53,3%) |

5 (33,4%) |

Таблица 2. Распределение

больных СД1 по данным оценки

гастросцинтиграфии

|

|

Тип эвакуации пищи из

желудка |

| Группы наблюдения |

ускоренный |

замедленный |

нормальный |

| 1-я группа (n=18) |

7 (39%) |

9 (50%) |

2 (8%) |

| 2-я группа (n=15) |

4 (26,7%) |

11 (73,3%) |

0 |

Появление у больного гастроинтестинальной

формы диабетической нейропатии влияет на

процессы переваривания и всасывания пищи в

желудочно-кишечном тракте, формирование

патологических рефлюксов, дисфагии и диареи,

что создает сложности в подборе

инсулинотерапии и таблетированных

лекарственных препаратов, снижает

эффективность лечения и реабилитации этих

пациентов [4, 8, 9]. Клинические проявления

гастроинтестинальной формы диабетической

нейропатии разнообразны, не всегда явно

выражены, часто недооцениваются как самим

пациентом, так и лечащим врачом, поэтому

достаточно поздно диагностируются и редко

подвергаются целенаправленной терапии.

Клинические симптомы зависят от уровня

поражения желудочно-кишечного тракта и

проявляются дисфагией, гастропарезом, гипо-

или гиперкинезией кишечника и желчного пузыря.

Как правило, диагноз устанавливается, когда

пациентов, на фоне потери веса, беспокоят

тошнота и рвота [1, 4, 5], не обусловленные

органическими нарушениями со стороны желудка и

кишечника. Отдельной проблемой является

диагностика вегетативной недостаточности

желудочно-кишечного тракта у больных СД [4].

Как правило, это – «диагноз исключения», как и

«синдром раздраженного кишечника» у больных

без диабета. Методы, используемые для

исследования вегетативных функций в

желудочно-кишечной системе, основаны на

изучении моторики желудочно-кишечного тракта,

находящегося под контролем парасимпатического

и симпатического отделов вегетативной нервной

системы [10]. К методам определения состояния

парасимпатического эфферентного пути

относятся: исследование экскреторной функции и

определение кислотности желудочного сока.

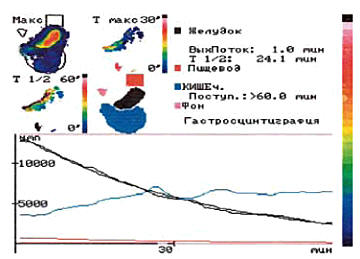

Рис. 1.

Удовлетворительный тип опорожнения желудка,

моторно-эвакуаторная функция близка к норме –

Т1/2 43,3 мин (норма 45 мин)

Цель

Оценить динамику секреторной и

моторно-эвакуаторной функции желудка у больных

СД 1 типа (СД1) с гастроинтестинальной формой

ДАН и связь функционального состояния

желудочно-кишечного тракта с показателями

вегетативного равновесия в организме и

физической реабилитации.

Материал и

методы

Было обследовано 32 больных СД1 обоего пола

в возрасте от 18 до 49 лет. У 18 больных

длительность диабета была от 2 до 10 лет (1-я

группа), у 15 – более 10 лет (2-я группа).

Основным критерием отбора больных для

исследования было отсутствие жалоб и

заболеваний со стороны желудочно-кишечного

тракта. Состояние вегетативного равновесия

определялось в соответствии с вегетативным

индексом Кердо (ВИ): ВИ=0 – состояние эйтонии,

ВИ<0 характеризовал состояние

гиперпарасимпатикотонии, ВИ>0 – состояние

гиперсимпатикотонии.

Методы исследования вегетативных функций в

желудочно-кишечной системе:

моторно-эвакуаторная функция изучалась с

помощью сцинтилляционной гамма-камеры МВ-9200,

оснащенной ЭВМ «Микросегамс» (Венгрия).

Пробный завтрак включал 200 г сметаны + 150 г

белого хлеба + радионуклид ная метка

(коллоидный раствор In113 с общей активностью

4–7 МВк). Величина дозы облучения желудка –

0,7 mGy. Исследование проводилось в течение

часа в положении лежа.

Рис. 2.

«Гипертоническая» форма желудка. Ускоренная

эвакуация пробного завтрака из желудка,

быстрое поступление пищи в 12-перстную кишку и

быстрое продвижение меченого завтрака по

тонкой кишке. Демпинг-синдром 2 ст. (T1/2 24,1

мин)

Рис. 3.

Ортотоническая форма желудка, замедленная

эвакуация пробного завтрака из желудка в

кишечник (Т1/2 73,4 мин)

Таблица 3.

Показатели кислотообразующей функции желудка

| Критерии |

Кислотообразующая

функция желудка (рН-метрия) |

| Группы наблюдения |

Гиперацидность |

Гипоацидность |

Нормоацидность |

| 1-я группа (n=18) |

9 (50%) |

5 (28%) |

4 (22%) |

| 2-я группа (n=15) |

8 (53,4%) |

2 (13,3%) |

5 (33,3%) |

Методы оценки функционального состояния

пищеварительной системы: секреторная функция

желудка изучалась с помощью интрагастральной

рН-метрии (аппарат "АГМИ-01", "Исток-система",

Фрязино, Московская область). Оценивали рН

антрального отдела, тела желудка и нижней

трети пищевода.

Методы оценки вегетативного равновесия и

реабилитационных возможностей организма:

вычисление ВИ Кердо; определение базовой

составляющей реабилитационного потенциала –

морфо-физиологического индекса (МФИ) (патент №

2344751 от 27.01.2009 г.).

Все пациенты подписали информированное

согласие на участие в исследовании.

Результаты

Результаты вегетативного равновесия

представлены в таблице 1.

У 50% пациентов 1-й группы наблюдалась

гиперсимпати-котония (табл. 1). Полученные

результаты идеально совпадают с показателями

скорости эвакуации пищи из желудка –

замедленный тип эвакуации также наблюдался у

50% пациентов 1-й группы (Т1/2=51,1±5,7 мин).

Распределение пациентов по типу эвакуации (по

данным гастросцинтиграфии) представлено в

таблице 2.

Графическое изображение, полученное при

проведении динамической гастросцинтиграфии (ГСГ),

представлено на рисунках 1-3 с отражением

наиболее распространенных вариантов нарушений.

В 1-й группе у 39% больных наблюдался

ускоренный тип эвакуации (Т1/2=31,8±4,5 мин),

у 8% – нормальный (Т1/2=43,3±2,1 мин). У

больных 2-й группы моторно-эвакуаторная

функция желудка не соответствовала

вегетативному тонусу сердечно-сосудистой

системы, что свидетельствовало о грубом

нарушении регуляторных процессов у больных с

длительным течением СД.

Наблюдался ускоренный тип эвакуации пищи из

желудка (Т1/2=24,1±3,9 мин) с наличием

желудочно-пищеводного рефлекса у 26,7% и

замедленный (Т1/2=73,4±6,3 мин) у 73,3%

больных. При эйтонии отмечена ускоренная

эвакуация радиоактивной метки из желудка у 2

чел. (25%); замедленная эвакуация

радиоактивной метки из желудка у 6 чел. (75%).

На втором этапе исследования все больные

были распределены на две группы в зависимости

от уровня компенсации СД: 1-я группа (10

человек) – хорошая компенсация СД (НbА1с ср. =

6,14±1,1%), 2-я группа (22 человек) –

неудовлетворительная компенсация СД

(НbА1с=11,8±1,2%). При сравнении данных

динамической ГСГ в зависимости от уровня

компенсации CД не было получено достоверных

различий: 1-я группа – Т1/2=46,6±8,0 мин, 2-я

группа – Т1/2=44,1±6,4 мин. С увеличением

продолжительности заболевания СД наблюдалась

тенденция к преобладанию гипертонической формы

тонуса желудка. В то же время нами не было

выявлено связи между выраженностью проявлений

гастроинтестинальной автономной нейропатии и

уровнем компенсации углеводного обмена.

По оценке желудочной секреции у больных с

неудовлетворительной компенсацией СД чаще

наблюдалось снижение секреторной функции

желудка: рН тела желудка – 2,28±0,46,

антрального отдела – 2,57±0,54. Желудочная

секреция изменялась дифференцированно в

зависимости от длительности СД. В 1-й группе

больных рН тела желудка была 1,72±0,32, во 2-й

группе – 1,98±0,13 (р≤0,05), на уровне

пилорического отдела различия еще достовернее

(р≤0,001) (табл. 3).

Таблица 4.

Корреляции между функциональными нарушениями

желудочно-кишечного тракта и давностью СД (r)

| Критерии |

Длительность СД |

ГСГ Т1/2 |

рН |

| Длительность СД |

1,0 |

-0,39 |

-0,44 |

| ГСГ Т1/2 |

-0,39 |

1,0 |

0,52 |

| рН |

-0,44 |

0,52 |

1,0 |

Таблица 5.

Корреляции основных показателей,

характеризующих вегетативную функцию

желудочно-кишечного тракта (r)

| Критерии |

МФИ |

ГСГ Т 1/2 |

ВИ |

| МФИ |

1,0 |

-0,52 |

-0,29 |

| ГСГ Т1/2 |

-0,52 |

1,0 |

0,08 |

| ВИ |

-0,29 |

0,08 |

1,0 |

Обсуждение

результатов

Понижение секреторной функции желудка у

больных СД связано, с одной стороны, с

уменьшением содержания или отсутствием

собственной продукции одного из

физиологических стимуляторов желудочной

секреции – инсулина, с другой – с развитием

поздних осложнений СД. Как показали ранее

опубликованные нами данные, при

гистологических исследованиях биоптатов

слизистой желудка у больных СД с явлениями

гастроинтестинальной формы автономной

нейропатии нарушается регуляции желудочной

секреции со стороны n. vagus и выявляются

характерные для «вагусных» нарушений

изменения: исчезновение миелиновых и снижение

количества немиелиновых волокон [11].

Несомненно, что в этом случае имеет место и

микроангиопатия слизистой оболочки желудка,

что приводит к уменьшению ее кровоснабжения,

развитию дистрофически-атрофических изменений.

С увеличением длительности СД прогрессировала

секреторная недостаточность желудка. Снижение

секреторной функции сопровождалось ускоренной

эвакуацией у 48% больных 1-й группы и у 80% –

2-й группы. Наличие ДАН проявлялось

дистрофически-атрофическим процессом в

слизистой оболочке желудка и лабильным

течением СД, что коррелировало с явлениями

диабетической гастропатии (r=0,54) и

нарушением метаболизма лекарственных

препаратов.

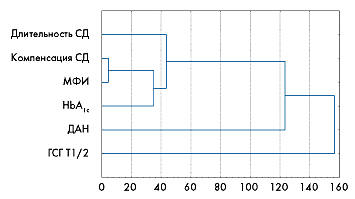

Рис. 4. Иерархическая диаграмма

распределения статистически значимой

взаимосвязи между МФИ и ГСГ Т1/2 (кластерный

анализ)

По данным динамической рН-метрии выявлено

прогрессирующее снижение кислотообразующей

функции желудка, а по данным ГСГ – снижение

его эвакуаторной функции. Наиболее значимое

снижение пропульсивной функции (выделение зон

интереса при ГСГ) отмечено в пилорическом

отделе желудка. Эндоскопическая картина

характеризовалась тенденцией к формированию

атрофических изменений слизистой оболочки

желудка. Частота регистрации эрозивно-язвенных

дефектов слизистой оболочки желудка составила

за первые 5 лет мониторинга 22,7%, за

последующие 5 лет – 63,6%. По данным

фиброгастроскопии, проведенной в 2003-2006 г.,

только в 7 случаях не было зарегистрировано

эрозивно-язвенных дефектов слизистой оболочки.

Функциональное состояние желудочно-кишечного

тракта не зависело от компенсации СД, но

выявило достаточный уровень корреляции с

длительностью диабета (табл. 4).

Отмечено значительное взаимное влияние

гастроинтестинальной формы диабетической

нейропатии и биологической составляющей

реабилитационного потенциала – МФИ (табл. 5).

Эффективность реабилитации больных СД1 с

гастроин-тестинальной формой диабетической

нейропатии была значительно хуже, чем у

больных с сохраненной вегетативной функцией

желудочно-кишечного тракта. Полученные данные

подтверждены результатами кластерного анализа

(рис. 4).

Выводы

1. Отмечена прямая корреляция между

длительностью заболевания, лабильным течением

СД и снижением секреторной функции желудка

вследствие ДАН.

2. Преобладание парасимпатической

активности сопровождалось гиперацидностью и

ускоренной эвакуацией на уровне желудка и

двенадцатиперстной кишки и наблюдалось у

больных с низким реабилитационным потенциалом.

3. Функциональные изменения

желудочно-кишечного тракта у больных СД1 не

зависели от компенсации углеводного обмена, но

коррелировали (r=-0,39) с длительностью СД.

Литература

1. Клинические рекомендации. Эндокринология

/ Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. –

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 304 с.

2. Кеттайл В.М., Арки Р.А. Патофизиология

эндокринной системы – М., 2001. – 336 с.

3. Балаболкин М.И., Чернышова Т.Е., Трусов

В.В., Гурьева И.В. Диабетическая нейропатия:

патогенез, диагностика, классификация,

прогностическое значение, лечение:

учебно-методическое пособие. – М.: Экспертиза,

2003. – С. 3–105.

4. Строков И.А., Аметов С.А., Козлова Н.А.,

Галеев И.В. Клиника диабетической невропатии

// Русский медицинский журнал. – 1998. – Т. 6,

№ 12. – С. 787–801.

5. Neuropathies. Pathomechanism, clinical

presentation, diagnosis, therapy / Ed. by P.

Kempler. – Springer, 2002. – 208 p.

6. Watkins P.J., Thomas P.K. Diabetes

mellitus and the nervous system // J. Neurol.

Neurosurg. Psychiatr. – 1998. – Vol. 65. – P.

620–633.

7. DCCT Research Group. The effect of

intensive diabetes therapy on the development

and progression of neuropathy // Ann. Jntern.

Med. – 1995. – № 122. – Р. 561–568.

8. Antioxidants in Diabetes Management /

Eds. L. Packer et al. – New York, 2000. – P.

1–15.

9. Sima A.A.F., Zhang W., Sugimoto K.,

Henry D., Li Z., Wahren J., Grunberger G.

C-peptide prevents and improves chronic The I

diabetic polyneuropathy in the BB.Wor rat. //

Diabetologia. – 2001. – № 44.

10. Вегетативные расстройства: Клиника,

диагностика, лечение / Под ред. А.М. Вейна. –

М.: ООО «Медицинское информационное

агентство», 2003. – 752 с.

11. Этапы формирования диабетической

гастропатии / Т.Е. Чернышова [и др.]

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gastro.

h12/nogr4.htm.

Статья опубликована на сайте

http://www.gastroscan.ru