Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.

Место диссинергической дефекации

в патогенезе хронического запора

А. В. Карлов, А. И. Парфёнов

Московский клинический научно-практический центр

Департамента здравоохранения города Москвы

Цель исследования: установить частоту

встречаемости первичного хронического запора (ХЗ) и

типы диссинергической дефекации у больных.

Материалы и методы. Обследованы 118

пациентов с хроническим запором в возрасте от 18 до

89 лет, находившихся на лечении в ЦНИИ

гастроэнтерологии. Исследование включало

проктологический осмотр, колонофиброскопию,

аноректальную манометрию, выполнение теста

выдавливания баллона.

Результаты. У 44,1% пациентов с запорами

были определены различные типы диссинергической

дефекации. У 65,4% больных преобладал 1-й тип

нарушения. В ходе исследования установлено, что

эффективным способом лечения пациентов с

диссинергической дефекацией и каловой инконтиненцией

является biofeedback-терапия.

Ключевые слова: диссинергическая

дефекация, хронический запор, аноректальная

манометрия.

К первичным функциональным запорам относятся

хронические запоры (ХЗ), причину которых не удается

связать с морфологическими изменениями толстой

кишки. Первичные ХЗ подразделяют на три типа [1, 2,

6]:

- функциональный запор, возникающий вследствие

дискинезии кишечника, соответствующий Римским

критериям III (2006);

- запор, являющийся результатом медленного

продвижения кишечного содержимого по толстой

кишке (инертная толстая кишка);

- запор, возникающий из-за нарушения

координации мышечного аппарата, обеспечивающего

дефекацию.

Патогенез первых двух типов ХЗ связан с

ухудшением моторики толстой кишки, а патогенез

третьего типа — с дискоординацией силы ректального

толчка и сократительной функции мышц тазового дна.

Для выявления диссинергической дефекации (ДД)

необходимо исследовать:

- силу ректального толчка с помощью баллона,

наполненного воздухом или водой;

- функцию мышц тазового дна (анального

сфинктера и пуборектальной мышцы) с помощью

манометрии;

- пропульсивную активность прямой кишки в

момент имитации дефекации с помощью манометрии.

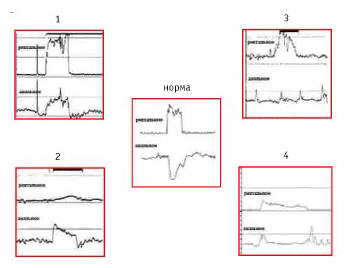

Различают четыре типа ДД (рис. 1). Первый

характеризуется парадоксальным повышением давления в

области анального сфинктера при удовлетворительном

повышении пропульсивного давления; второй —

неудовлетворительным формированием пропульсивного

давления при парадоксальном повышении давления в

области анального сфинктера; третий тип отличается

удовлетворительным повышением пропульсивного

давления и недостаточным снижением давления в

области анального сфинктера (менее чем на 20% от

уровня давления в покое); для четвертого характерно

сочетание низкого пропульсивного давления с

недостаточным снижением давления в области анального

сфинктера (менее чем на 20% от уровня давления в

покое).

Рис. 1. Типы диссинергической дефекации [4]

Одним из основных методов диагностики запора 3-го

типа является аноректальная манометрия (АМ) [3, 5,

6].

АМ — неинвазивное функциональное исследование,

позволяющее изучить такие свойства прямой кишки и

анального канала, как давление покоя (тонус

внутреннего анального сфинктера), максимальное

давление и выносливость сжатия (сила и выносливость

наружного анального сфинктера и пуборектальной

мышцы), ректальные функции (содружественность работы

мышц, порог чувствительности), рефлексы (кашлевой

рефлекс, ректоанальный ингибиторный рефлекс),

ректоанальная координация (тест натуживания, тест

выдавливания баллона).

Частота ДД среди больных ХЗ по данным метаанализа,

проведенного в 2013 г., варьирует от 39,5 до 56,1%

[6].

Цель исследования: определение частоты и

типов ДД у больных ХЗ, а также разработка вариантов

лечения ДД.

Материалы и методы

Проведено обследование 118 больных первичным ХЗ в

возрасте от 18 до 89 лет, поступивших на лечение в

Московский клинический научно-практический центр.

Критериями исключения являлись вторичные запоры и

психические заболевания.

Среди больных женщин было 98 (83,1%). Состояние

пациентов соответствовало критериям функционального

запора (Римские критерии III). У всех больных

частота стула составляла менее 3 раз в неделю. у 86

(72,9%) человек отмечали твердый стул (1–2-й тип по

бристольской шкале). На ощущение неполного

опорожнения прямой кишки жаловались 69 (58,5%)

пациентов, на отсутствие позывов к дефекации — 58

(49,2%), на трудность дефекации — 76 (64,4%). Ручное

вспоможение при дефекации требовалось 7 (5,9%)

больным.

Всем пациентам проводили проктологическое

исследование, колонофиброскопию, целью которых

являлось исключение вторичной причины запора.

Все больные проходили тест выдавливания баллона.

С этой целью в прямую кишку вводили баллончик с 50

мл воды, после чего пациенты пытались вытолкнуть его

в течение 5 минут. Больным также проводили АМ с

помощью 8-канального водно-перфузионного аппарата

Solar GI, MMS. Оборудование представлено

анализирующим модулем с записывающим устройством

(компьютером), катетером с датчиками давления (трансдьюсерами),

водно-перфузионным насосом, компрессором и емкостью

с водой.

Водно-перфузионный катетер представляет собой

систему капиллярных трубок, открывающихся на

определенном расстоянии друг от друга на конце

катетера.

В данном исследовании использовали 8-канальный

катетер с баллончиком на конце. Отверстия

располагались на расстоянии 10–17 см от конца

катетера и открывались циркулярно под углом 45

градусов на расстоянии 1 см друг от друга.

Перфузионный насос подавал внутрь капилляра воду со

скоростью 0,6 мл/мин. Каждый капилляр соединялся с

датчиком давления (трансдьюсером), который

фиксировал все изменения давления при мышечном

сокращении на уровне отверстия. Во время процедуры

пациент располагался лежа на боку.

Для измерения давления покоя пациентов просили

расслабиться и находиться в таком состоянии в

течение 20–30 секунд (не разговаривать, не двигаться

и не сжимать мышцы). В течение этого времени на

графике фиксировался уровень давления мышечного

сокращения внутреннего анального сфинктера.

Для определения максимального давления сжатия

пациентов просили насколько возможно сжимать мышцы

заднего прохода (имитация сдерживания дефекации) в

течение 5 секунд. Начало и конец теста фиксировали

на манометрической кривой.

При определении выносливости сжатия пациенты

держали мышцы сокращенными в течение 20–30 секунд.

Для оценки кашлевого рефлекса пациентов просили

покашлять, а полученные данные фиксировали на

манометрической кривой.

Для определения ректоанального ингибиторного

рефлекса в баллон нагнетали воздух объемом 10 мл.

Объем подаваемого воздуха в дальнейшем увеличивали,

для чего из баллона откачивали воздух, затем

последовательно наполняли его воздухом на 20, 30, 40

и более миллилитров до тех пор, пока не удавалось

зафиксировать расслабление сфинктера, что

свидетельствовало о положительном ректоанальном

ингибиторном рефлексе (расслаблении внутреннего

анального сфинктера в ответ на растяжение ампулы

прямой кишки).

Для оценки порога чувствительности баллон

постепенно наполняли воздухом до тех пор, пока

пациенты не сообщали о первом ощущении. В дальнейшем

при раздувании баллона у больных фиксировали

первичный позыв, умеренный позыв, сильный позыв и

максимально допустимый объем.

Для исключения ДД проводили тест с натуживанием:

пациентам предлагали сымитировать процесс дефекации

и на графике регистрировали пропульсивное давление и

давление анального сфинктера.

Результты и обсуждение

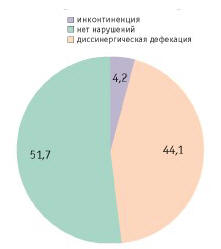

У 52 (44,1%) пациентов была выявлена ДД (рис. 2).

У 17 из них — тест выдавливания баллона

отрицательный (не удалось вытолкнуть баллончик в

течение 5 минут). У 5 (4,2%) больных манометрические

данные соответствовали недостаточности анального

сфинктера 1-й степени, или каловой инконтиненции. У

61 пациента (51,7%) нарушения работы мышц тазового

дна не выявлены.

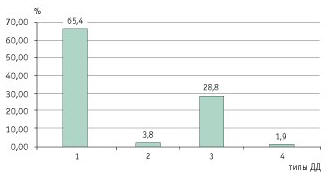

У 34 (65,4%) пациентов установлен 1-й тип ДД, у 2

(3,8%) — второй, у 15 (28,8%) — третий и у 1

больного (1,9%) — 4-й тип ДД (рис. 3).

Таким образом, у 51 больного патогенез ХЗ был

связан с нарушением дефекации.

Рис. 2. Доля диссинергической дефекации у

пациентов с хроническим запором, %

Рис. 3. Частота выявления различных типов

диссинергической дефекации (ДД), %

Всем пациентам с ДД, помимо общих рекомендаций по

лечению и профилактике запоров, предлагали курс

biofeedback-терапии. Он заключался в обучении

пациента расслаблять аноректальные мышцы под

собственным визуальным контролем. Этот же курс

предлагали и больным с недостаточностью анального

сфинктера. Задача состояла в обучении пациента более

эффективно выполнять упражнения, направленные на

повышение силы и выносливости наружного анального

сфинктера.

На проведение biofeedback-терапии дали согласие 8

больных с ДД 1-го типа и 1 пациент с каловой

инконтиненцией.

С каждым из 8 пациентов с ДД проводили от 3 до 6

сеансов biofeedback-терапии длительностью 45–50

минут.

Значимого результата удалось добиться у 5

человек. Каждый из них отметил положительный эффект:

у всех появился самостоятельный стул от 3 до 7 раз в

неделю, уменьшились ощущения неполноценности и

трудности дефекации, исчезло ощущение аноректального

блока. Консистенция стула по бристольской шкале у 4

из 5 пациентов изменилась от 1-го типа к 2–3-му. У

одного пациента сохранился 1–2-й тип. При

контрольной АМ у всех 5 пациентов отмечено

достоверное расслабление наружного анального

сфинктера на 20% и более относительно базального

давления при выполнении теста имитации дефекации.

Время выдавливания баллона составляло 5 минут и

менее.

У пациента с инконтиненцией, которому

biofeedback-терапию проводили с целью укрепления

мышц тазового дна, после 8 сеансов удалось повысить

силу наружного анального сфинктера с 60 до 110 мм рт.

ст. и выносливость сокращения наружного анального

сфинктера с 7 до 15 секунд. В результате он стал

самостоятельно регулировать процесс дефекации.

По данным мировой литературы и проведенного в

2013 г. метаанализа, основанного на изучении

сведений о 7581 пациенте с ХЗ, ДД установлена у

47,7% (95%-ный ДИ: 39,5–56,1) [4], что не

противоречит результатам нашего исследования. Нами

отмечено преобладание 1-го типа нарушения дефекации

(у 65,4% пациентов) над остальными тремя (2-й тип —

у 3,8% больных, 3-й тип — у 28,8%, 4-й тип — у

1,9%).

Заключение

У 44,1% больных с запорами при выполнении

аноректальной манометрии установлены различные типы

диссинергической дефекации (ДД), среди которых

преобладал 1-й тип нарушения (у 65,4%).

Своевременное выявление функциональных нарушений

дефекации позволяет избежать бессистемного

назначения больным слабительных средств и

восстановить утраченную функцию мышц тазового дна

посредством biofeedback-терапии и коррекции образа

жизни.

По нашим данным, проведение biofeedback-терапии

является эффективным способом лечения пациентов с ДД

и каловой инконтиненцией.

Литература

- А. И. Парфёнов. Патогенетическое лечение

хронического запора // Терапевт. арх. 2012. Т.

84. № 8. С. 4–9

- Drossman D. A. The functional

gastrointestinal disorders and the Rome III

process // Gastroenterology. 2006. Vol. 130. N

5. P. 1377–1390.

- Gruppo Lombardo per lo Studio della Motilità

Intestinale. Anorectal manometry with

water-perfused catheter in healthy adults with

no functional bowel disorders // Colorectal Dis.

2010. Vol. 12. N 3. P. 220–225.

- Rao S. S. Dyssynergic defecation and

biofeedback therapy // Gastroenterol. Clin.

North Am. 2008. Vol. 37. N 3. P. 569-586.

- Rao S. S., Azpiroz F., Diamant N., Enck P.

et al. Minimum standards of anorectal manometry

// Neurogastroenterol. Motil. 2002. Vol. 14. N

5. P. 553-559.

- Videlock E. J., Lembo A., Cremonini F.

Diagnostic testing for dyssynergic defecation in

chronic constipation: meta-analysis //

Neurogastroenterol. Motil. 2013. Vol. 25. N 6.

P. 509-520.

Статья опубликована на сайте

http://www.gastroscan.ru