Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.

4.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ГИГИЕНА

Высочайшая возможная стадия нравственной культуры — когда мы

понимаем, что способны контролировать свои мысли.

Чарльз Дарвин (1809—1882)

4.3.1. Информационная гигиена, основные понятия

Учитывая данные литературы, результаты собственных исследований и

актуальность перспективных разработок, автором в 1995 году было предложено

различать специальный раздел науки — «информационную гигиену» как систему

знаний, изучающую закономерности влияния информации на формирование,

функционирование, состояние психического, физического и социального благополучия

человека и социума, разрабатывающую мероприятия по оздоровлению окружающей

информационной среды.

Цель информационной гигиены — предупреждение отрицательного влияния

информации на психическое, физическое и социальное благополучие отдельного

человека, социальных групп, и населения в целом, профилактика заболеваний

населения, связанных с информацией, оздоровление окружающей информационной

среды.

В задачи информационной гигиены может входить разработка основ

эколого-гигиенического информационного поведения, научное обоснование санитарных

мероприятий по организации информационных сетей и процессов, гигиенически

обоснованного производства, распространения, потребления, хранения и

воспроизведения информации. Научное обоснование гигиенических нормативов

информации, информационной среды, информационных сетей и процессов.

При исследованиях в информационной гигиене могут применяться физические,

химические, физиологические и санитарно-статистические методы, а также известные

из социальной гигиены методы организационного эксперимента.

К объектам информационной гигиены можно отнести человека, социальные

группы, население в целом; информацию, информационную среду, закономерности

информационных процессов; информационно-зависимые здоровье, заболеваемость,

смертность населения; профилактические мероприятия по оздоровлению окружающей

информационной среды.

Информационная гигиена представляет собой специальный междисциплинарный

раздел науки, имеющий право на самостоятельное развитие, как в целом, так и по

подразделам по количеству и качеству дисциплин, с которыми имеет связь:

медицина, общественное здоровье и здравоохранения, физиология, общая и

коммунальная гигиена, гигиена и физиология труда, психогигиена, экология

человека и окружающей среды, социальная психология, информатика компьютерных

сетей, средств массовой информации и журналистика, государственная и

международная безопасность, социология, конфликтология, политология, менеджмент

и пр.

Сформулированные приблизительно и условно 10 аксиом и 29 законов

информационной экологии, могут быть систематизированы относительно таких свойств

субъектов, воспринимающих-производящих информацию по отношению к последней как:

- устойчивость, резистентность, защищенность в отношении информационных

воздействий;

- реактивность — способность реагировать, отвечать на поступившую информацию,

а также по таким функциям как: производство информации, ее передача, прием,

восприятие, анализ, оценка и хранение (табл. 4.1).

Представленные закономерности могут являться императивами для экологизации

стратегии информационной деятельности интеллектуальных систем человека и

социума. Примеры же природного происхождения физиологических механизмов

информационной экологии человека и выведенные из них закономерности могут быть

взяты за основу для определения рекомендаций информационной тактики в

повседневной социальной, экономической, политической и др. сферах, которые

формируют и влияют на состояние комфортности, психического, физического и

общественного благополучия человека и социальных групп.

Таблица 4.1. Классификация аксиом и законов информационной

экологии (по функциональному признаку)

Известно мнение К. Юнга, что психология и психотерапия поначалу

руководствовались физикалистскими, а затем физиологическими понятиями и лишь

после долгих колебаний подошли к сложным феноменам этики, эстетики, теологии,

философии. Так, возможно, и информационная гигиена может рассматриваться как

междисциплинарная наука на стыке биологии, физиологии, медицины, гигиены,

информациологии, экологии, социологии, политики и пр. и имеет право на тенденцию

к развитию и усложнению, как по методам научного исследования, так и по сферам

приложения системы знаний.

Зависимость благополучия, гигиеничности информационной среды от

количественных и качественных характеристик информации может быть выражена в

виде аналоговой модели, схематичность формулы которой обусловлена объединением

ранее выявленных законов и аксиом информационной экологии:

где: ИЗ — «информационное здоровье» — это та часть общего состояния

психического, физического и социального благополучия, которая формируется и

зависит от информации, гигиеничности (благополучия) информационной среды; И

— информация: К — качество И; О — объем И; С —

инфраструктура интеллектуальной системы, т.е. совокупность структур,

механизмов, ресурсов производящих, распространяющих, воспринимающих,

анализирующих и хранящих И; ∑ — знак совокупного суммирования положительных и

отрицательных качественных и количественных параметров (вариант подробной

расшифровки формулы см. Приложение 3).

Таблица 4.2. Возможное прикладное значение аксиом

информационной экологии для разработки кодов, алгоритмов, кодексов правил,

моделей эколого-гигиенического информационного поведения

| Кризисные, конфликтные ситуации,

требующие разработки кодов и алгоритмов информационного поведения |

Деятельность, в которой целесообразны алгоритмы информационного

поведения |

Профессиональные группы, в

которых необходимы кодексы правил информационного поведения |

| -Предреволюционная обстановка в

гражданском обществе, правительственный кризис;

-Формирующаяся напряженность между национальными, религиозными

группами;

-Преддверие вооруженного конфликта между государствами;

-Финансовый кризис;

-Техногенные, экологические катастрофы;

-Межличностные, межгрупповые конфликты и пр. |

- Оптимизация переговорных,

дипломатических процессов, предупреждение военных, вооруженных

межнациональных конфликтов; - Совершенствование государственной,

муниципальной политики, управления в населенных местах;

- Оптимизация мультикультурного диалога;

- Совершенствование менеджмента в производственных коллективах и

информационных обменов между фирмами;

- Оптимизация информационно-валютных обменов;

- Совершенствование медицинской практики и социальной гигиены;

- Оптимизация методик преподавания, образовательного процесса;

- Создание компьютерных баз данных, сетей, средств связи и т.д. |

Дипломатов, политиков,

конфликтологов, Специалистов по безопасности,

Менеджеров, бизнесменов, экономистов, банкиров,

Врачей,

Учителей,

Журналистов,

Лингвистов,

Культурологов,

Специалистов по компьютерам, сетям, средствам связи, программистов,

Инженеров и др. |

Знания и методы информационной экологии (в области закономерностей влияния

информации на формирование и функционирование человека и человеческих сообществ

их взаимоотношения с окружающей информационной средой, а также информационные

взаимодействия между собой) могут быть применимы с гигиенической целью

(оздоровления информационной среды, повышения индивидуального и общественного

состояния психического, физического и социального благополучия, увеличения

работоспособности человека и продолжительность его жизни) в кризисных,

конфликтных чрезвычайных ситуациях, при оптимизации различных видов человеческой

деятельности, для целого ряда профессиональных групп (табл. 4.2).

4.3.2. Эволюция информационно-гигиенического направления в науке

В гигиене принято нормирование освещенности в люксах, шума в децибелах, в

информатике — компьютерной информации — в байтах. Остается не разработанным

количественное и качественное измерение информации приносимой каким-либо

изображением, фразой или событием, значимость этой информации для человека.

Несмотря на это, в утвержденных «Гигиенических критериях оценки условий труда по

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и

напряженности трудового процесса» (Р 2.2.013—94) нормирована напряженность работ

по интеллектуальному и эмоциональному напряжению (в наших исследованиях

предложены 10 аксиом и 29 законов «информационной экологии»).

Еще в 1974 году, несмотря на сложности нормирования технологических

процессов, разработаны и утверждены «Санитарные правила организации

технологических процессов» (№1042—74), в которых зафиксированы основные

гигиенические принципы в этой сфере. Аналогично в дальнейшем возможна и

подготовка «санитарных правил организации информационных процессов».

Несмотря на сложности в определении количественных и качественных

характеристик информации, разработаны и утверждены Закон РФ о средствах массовой

информации и «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации»

(28.09.2000 г.), в которых продекларированы основные принципы информационных

процессов в стране. Законодательство РФ только бы выиграло от

эколого-гигиенического обоснования закономерностей благополучных информационных

процессов, мер по предупреждению отрицательного влияния информационной среды на

здоровье населения России.

Информация как фактор производственной среды и информационные стрессоры в

производственной деятельности. В 1898 году выдающийся гигиенист Ф. Ф.

Эрисман (1842—1915) писал: «Профессии с преобладанием мозговой работы ...

основаны преимущественно на вольном (по крайней мере по внешности) труде,

который в большинстве случаев не поддается регламентации посредством санитарного

законодательства и вообще не доступен для общих гигиенических мероприятий. Здесь

устранение неблагоприятных условий профессионального труда должно и может быть

предоставлено, в значительной степени, самопомощи».

С развитием гигиенической науки Госкомсанэпиднадзором России были утверждены

(1986,1994, 2003гг.) гигиенические нормативы напряженности работ по

интеллектуальному и эмоциональному напряжению, некоторые из которых связаны с

информацией и приведены в таблицах 4.3—4.5: «плотность сигналов (или сообщений)

в единицу времени», «разборчивость сигналов в %»; к «количественным критериям

категории напряженных работ» относятся «решение сложных задач по известному

алгоритму», «повышенная ответственность», а к «количественным критериям очень

напряженных работ» — «эвристическая деятельность в неповторяющихся ситуациях»,

«личный риск, ответственность за безопасность других лиц».

В центре современной панорамы исследований в настоящее время находится

изучение жизненных и, в частности, производственных стрессов. Доказано, что

нервно-эмоциональное напряжение имеет место в трудовой деятельности различных

профессий, в том числе — шахтеров (А.Л.Ре-шетюк, 1983), водолазов (Г. И.

Куренков, 1983), космонавтов (В. А. Пухов, 1983), служащих, работающих с

компьютерами (F. Fe

Josefina, 1985), руководящих работников учреждений и

промышленных предприятий (Т. И. Гудкова, 1986), водителей автобусов, такси,

троллейбусов, трамваев, машинистов поездов метрополитена (А. И. Вайсман, 1988;

В.М. Ретнев, 1979) и железной дороги, ведущих телепрограмм, режиссеров (А. К.

Гусь-кова, 1986), работающих на высоте каменщиков (В.М.Ретнев, 1969),

монтажников (В. А. Варламов, 1967; П. Г. Вудкевич, 1988) и многих других.

Анализ литературы показал, что трудовая деятельность в условиях новизны,

ответственности, риска, дефицита информации и времени может приводить к развитию

нервно-эмоционального напряжения с выраженной стресс-реакцией, что представляет

большие сложности для организма человека, сохранения его здоровья, безопасности

и производительности труда.

В связи с этим, автором был (1985—2001) предпринят ряд исследований влияния

информационного стрессора на здоровье работающих, зависимости этого влияния от

информированности из внутренних сред организма на примере монтажников-высотников

и водителей автомобилей.

Здесь следует отметить значительный вклад в гигиеническую науку Института

медицины, труда РАМН под руководством академика РАМН Н.Ф.Измерова, коллектив

которого не только адекватно отвечал на всевозможные вызовы информационной

революции в обществе гигиеническими разработками в области психогигиены и

гигиены труда в различных отраслях, но и в последнее время явился пионером в

оценке влияния на здоровье компьютерных и сотовых телефонных информационных

технологий.

Остается актуальным дальнейшее изучение информации, как профессиональной

вредности, ее значения в формировании напряженности труда, профессиональных

заболеваний и травматизма, аварий на транспорте и производстве, ее влияния на

работоспособность человека, продолжительность его жизни, а так же разработка

практических мероприятий по оздоровлению информационной среды на производстве.

4.3.3. К вопросу классификации и нормирования в информационной гигиене

К вопросу предельно допустимых количеств и уровней качества информации.

Исходя из проанализированных ранее закономерностей информационной экологии,

приведем возможную гигиеническую стратегию обозначения противоположных границ

«коридора» предельных пороговых уровней количества информации, при соблюдении

которого сохраняется благополучие интеллектуальных систем

Пределы количества: много информации вредно... Известна устойчивость

мозга человека к информации при явлении возвратного, или коллатерального

торможения. Физиологический смысл — при достаточно сильном возбуждении

«запускается» тормозной интернейрон, который в свою очередь тормозит

первоначальную клетку. При другом виде торможения — афферентном, физиологический

смысл — локально «затормозить» те нейроны вышележащих структур, которые не

нуждаются в переработке данной информации. Чрезмерное количество любой

информации должно ограничиваться, дозироваться, в том числе специальными

структурами и механизмами.... и мало информации вредно. Лишение или

ограничение возможности воспринимать внешние раздражители — сенсорная

обе-дненность (депривация) — ведет к понижению активности, к нарушению

психической деятельности. Недостаток информации или ограничение возможностей

ее восприятия вредно.

Исходя из проанализированных ранее закономерностей информационной экологии,

приведем возможную гигиеническую стратегию обозначения противоположных границ

«коридора» значимости качественного характера информации, при соблюдении

которого сохраняется благополучие интеллектуальных систем.

Уровни качества: одна плохая новость... Боль информирует об угрозе

целостности и благополучию организма. Однако чрезмерное болевое ощущение не

только неприятно, но и опасно для жизни человека, так как может приводить к

болевому шоку. Восприятие боли зависит от баланса между притоком импульсов по

нервным проводникам малого диаметра, сигнализирующих о действии на ткани

повреждающих факторов, и импульсов по толстым нервным волокнам, возникающих в

результате действия неповреждающих факторов. Если доминирует приток импульсов по

толстым волокнам нейрона, возникает пресинаптическое торможение («входные

ворота» для болевой информации закрываются — отсюда и название теории боли —

«теория ворот»), спино-таламические пути не активируются и боль не возникает.

Чрезмерность любой верной, но «негативной» {отрицательной) информации вредна и

должна компенсироваться «положительной». ...и одна хорошая цель.

Ценность информации извне для человека измеряется приращением вероятности

достижения существующей цели. Мотивации и эмоции формируются в ЦНС с участием

специальных эмоциогенных структур мозга. Для формирования мотивации и общего

направления активности, для выбора в будущем цели и конкретного действия

необходимы: наличие специальных структур и механизмов оценки информации и их

активность; оценка информации из внутренней, внешней среды и уже имеющейся на

хранении в памяти; оценка потребностей, необходимых средств и возможностей их

удовлетворения.

К вопросу предельно допустимых уровней свобод и ограничения информации.

Исходя из проанализированных ранее закономерностей информационной экологии

приведем возможную гигиеническую стратегию обозначения противоположных границ

«коридора» свободы—ограничения производства, распространения, хранения

информации, при соблюдении которого сохраняется благополучие интеллектуальных

систем

Уровни свобод компонентов: важна информационно-интеллектуальная

система... Количество объединенных нейронов обеспечивает ряд известных

уникальных свойств мозга человека по восприятию, адресному поступлению, анализу,

синтезу и хранению информации. Организация заведомо качественно и

количественно избыточной системы субъектов, воспринимающих, анализирующих,

сохраняющих информацию, и инфраструктуры связей между ними обеспечивает

оптимальное адресное поступление, хранение, востребование и производство

информации. ...важно и сохранение свободы. «Рефлекс свободы»,

мотивация сопротивления принуждению не менее сильны, чем инстинкты, рефлексы,

мотивации секса, голода и жажды. Информация о возможном или реальном

ограничении активности может способствовать возбуждению и сопротивлению.

Пределы свободы распространения: совершенно секретно... С целью

безопасного функционирования системы или ее части необходимо определение по

количеству и качеству запрещенной к производству, распространению, хранению

информации, которая способна привести к дестабилизации системы вплоть до

разрушения. ...и информацию надо распространять. С целью оптимизации

процессов возникновения новой информации целесообразна организация множества

(системы) субъектов с повторяющимся хранением и воспроизведением информации.

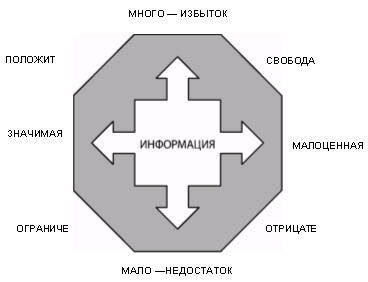

Исходя из вышеизложенного, а также учитывая существующий в современной науке

дефицит знаний по измерению, классификации и нормированию информации, и, в то же

время, актуальность развития эко-лого-гигиенического информационного научного

направления, можно хотя бы обозначить возможные характеристики

эколого-гигиенического коридора-«фарватера» (гол. vaarwater

— путь для безопасного прохода судов, как правило, огражденный сигнальными

знаками) производства, восприятия, хранения информации, формирующие

благоприятную инфосферу и состояние благополучия интеллектуальных систем,

индивидуальное и общественное здоровье (рис.4.5).

Рис. 4.5. Эколого-гигиенический «фарватер» производства,

восприятия, хранения информации и его границ, формирующий благоприятную

инфосферу и состояние благополучия интеллектуальных систем, индивидуальное и

общественное здоровье

4.3.4. «В здоровом теле — здоровый дух» (гигиеническая

значимость интероцепции)

Информационная экология человека. Существуют ли в самом человеке

внутренние информационные механизмы, способные противостоять внешней волне

информации? Изменяются ли внутренние информационные потоки при изменении

физической работоспособности человека? Еще в 1960 году в числе основных

принципов кортико-висцеральной физиологии была отмечена роль интероцепции в

кортико-висцеральной динамике и взаимодействие интеро- и экстероцептивных

условных рефлексов (К. М. Быков, 1960). Автором была (1991) выдвинута гипотеза о

том, что восприятие информации из внутренних сред организма (интероцепция)

участвует в повышении устойчивости к отрицательному воздействию на здоровье

человека внешнего потока информации. Возможно, в целях повышения устойчивости

человека к стрессам перспективными могут быть дальнейшие исследования значения

восприятия информации из внутренних сред организма (интероцепция) в формировании

устойчивости к отрицательному воздействию на здоровье человека внешнего потока

информации.

Известна концепция, основанная на аналитико-синтетических (инте-гративных)

процессах высшей нервной деятельности, по которой всякий появляющийся внешний

раздражитель включается в уже имеющуюся обширную систему афферентных

возбуждений, сложившуюся до момента воздействия пускового стимула (П. К. Анохин,

1968,1975,1976). В литературе описаны возможные пути поступления информации от

внутренних и внешних анализаторов с последующим их интегрированием, а также

механизмы конвергенции возбуждений в конкретных структурных образованиях

головного мозга (О. Г. Баклаваджан, 1985; Л. Г. Воронин, 1979; Л.Р.Зенков, 1985;

П.Г.Костюк, 1975; К. В.Судаков, 1984).

На наш взгляд, при вскрытии физиологических механизмов связи между

эмоциональной реакцией, психической и физической работоспособностью человека

заслуживают внимания процессы интероцепции. Известно, например, что при

увеличении общей физической работоспособности (ОФР) в органах человека

повышается содержание белков, нукле-озидфосфатов, углеводов, магния, кальция (Ф.

Дж.Нейгл, 1982; Дж.О.Хол-лоши, 1982; Н.Н.Яковлев, 1974), обеспечивается

оптимальная доставка работающим мышцам кислорода (М. Г. Пшенникова, 1986). А

именно эти вещества могут воздействовать на интероцепторы (хеморецепторы)

(В.А.Лебедева, 1965). Кроме того, импульсы с проприорецепторов мышц, при

активной деятельности последних, поднимаясь в головной мозг, создают сложную

мозаику возбужденных и заторможенных центров в порядке межсистемной регуляции,

способных разрядить чрезмерное напряжение вегетативных нервных центров и

уравновесить процессы возбуждения и торможения в них (Е. А. Коваленко, 1980;

М.Р.Могендович, 1971). Известно также, что повышение физической подготовленности

может приводить к увеличению тонуса скелетных мышц, который зависит от

импульсации с интероцепторов (проприоцепторов) мышц (В. А. Илюхина, 1986). При

этом имеются указания на то, что вся афферентная импульсация, идущая от мышц, не

доходя до сознания, является, тем не менее, важнейшим фактором интегративной

деятельности нервной системы (Л.Р.Зенков, 1985).

Очевидно, афферентный синтез, через конвергенцию на одних и тех же нейронах,

возбуждений от интеро- и экстерорецепторов, может являться одним из механизмов,

благодаря которому возможно объяснение выявленной в ходе исследования связи

между физическим состоянием человека и развитием у него эмоциональной реакции в

ответ на предъявление стресс-фактора.

В учении П. К. Анохина о функциональных системах был предложен один из

основополагающих подходов в рассмотрении нейрофизиологических процессов —

«афферентный синтез». В информационной теории возникновения эмоций П. В.

Симонова был обоснован важный психологический подход — оценка актуальной

потребности и возможности ее удовлетворения. Учитывая современные данные теории

функциональных систем (К.В.Судаков, 1984), информационной теории эмоций

(П.В.Симонов, 1981—1987), учения об интероцепции (В. Н. Черниговский, 1985—

1986), а также результаты проведенных исследований, можно предположить, что

«эмоции» — это субъективные состояния человека и высших животных,

проявляющиеся в виде переживаний, мотиваций, эфферентных импульсаций и пр.,

возникающие при афферентном, синтезе экс-теро- и интероцепции, при котором

происходит оценка индивидуумом самоотражения (потребностей) и отражения

окружающей информационной среды (вероятностей их удовлетворения), на основе

личностных психологических характеристик, обусловленных генотипом и воспитанием,

с участием аппарата памяти.

Рис. 4.6. Схема воздействия, восприятия, обработки

информации и реакции на нее

Наглядно описанные выше механизмы обработки в головном мозге информации из

окружающей и внутренней среды человека с формированием эфферентации представлены

схематично на рис. 4.6.

На схеме показано, что информация из внутренней среды с помощью интероцепции

и из внешней среды, благодаря экстероцепции, поступает в головной мозг, где

интегрируется при афферентном синтезе с участием аппарата памяти и после

обработки выходит из головного мозга через эф-ферентацию на эффекторные органы.

Информация, поступающая с интероцепцией в ЦНС у лиц с низким уровнем общей

физической работоспособности (ОФР), может сообщать о недостаточной

«вооруженности» субъекта для преодоления экстремальных обстоятельств.

По-видимому, естественный отбор закрепил целесообразность избыточной мобилизации

ресурсов именно за слабо физически подготовленными по принципу «лучше пойти на

излишние энергетические траты, чем в разгар напряженной деятельности — борьбы

или бегства — остаться без достаточного обеспечения кислородом и метаболическим

сырьем» (П.В.Симонов, 1987).

Возможно, поэтому в исследованиях автора (А.Л.Еремин, 1985—1991) — у лиц с

низкой ОФР при исследовании наблюдалась относительно выраженная симпатическая

регуляция функций при стрессировании.

П.В.Симоновым (1986) отмечается, что высокий уровень вооруженности,

осознаваемый или неосознанно ощущаемый субъектом, делает его спокойным,

независимым, сохраняющим самообладание в сложной и бы-строизменяющейся

обстановке. При этом под «вооруженностью» подразумеваются навыки и знания.

Учитывая механизмы, вскрытые в ходе обсуждения полученных автором результатов

и анализа известных литературных данных, можно предположить, что и интероцепция

лиц с высокой ОФР приносит в головной мозг информацию, сообщающую об

определенной «вооруженности» организма для преодоления тех или иных

экстремальных условий с формированием так называемой реакции «преднастройки». И

в экстремальной обстановке человек, физически подготовленный, ведет себя

спокойно, с сохранением самообладания. Это подтверждается полученными в ходе

исследований результатами, по которым «психическая работоспособность»,

определяемая по величине ω-потенциала, при информационном стрессировании имеет

зависимость от уровня ОФР: у лиц с низкой ОФР психическая работоспособность в

экстремальной ситуации достоверно снижается и имеет более низкий уровень, чем у

лиц с высокой ОФР. Подробнее см Приложение 4.

В связи с вышеизложенным, автором делался вывод о благоприятном влиянии

информации (формировании относительно высокой психической работоспособности и

менее выраженной стресс-реакции), приносимой с интероцепцией из внутренних сред

организма при высокой физической подготовленности человека, на

аналитико-синтетическую деятельность мозга при воздействии информации о факторе

риска из окружающей среды.

Глава из книги:

Еремин А.Л.

Ноогенез и теория интеллекта. Краснодар: СовКуб, 2005. – 356 с. (все

права защищены, ссылка на авторство обязательна)

Источник: http://a-eremin.ru/rus/