Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.

Глава 1. В поисках анатомо-физиологических субстратов

канально-меридианальной системы

1.1. Основные понятия классической восточной медицины

Древняя восточная медицина (чжень-цзю) исходила из представлений, что

организм целостен, а его центром являются внутренние органы, подразделяемые на «чжан»

(плотные) и «фу» (полые). Обе группы внутренних органов связаны с различными

частями тела и с кожей. При возникновении болезненного процесса заболевшие «чжан»

или «фу» органы рассматривались как «причина болезни», а кожа и поверхностно

расположенные органы - как арена внешней симптоматики.

Первое упоминание о точках и каналах, взаимосвязанных с внутренними органами,

содержится в трактате «Жёлтого Императора о внутреннем» («Хуан-Ди ней-цзин»)

[248], относящегося, предположительно, к III веку до н.э. Уже в то время было

замечено, что при заболевании на коже появляются небольшие болезненные участки,

получившие название «жизненных» точек [207]. Древневосточные врачи полагали, что

проколы кожи в этих строго локализованных «норах духа» открывают отверстия,

через которые болезнетворные начала выходят из организма больного. Затем в

расположении этих точек был найден порядок, соответственно строго определенным

линиям, названным меридианами (каналы, линии).

Первоначально меридианов было десять (по числу Чжан и Фу органов). Постепенно

обнаруживалось, что не все выявленные функции можно отнести к десяти главным

органам; так появились еще два меридиана: меридиан трех обогревателей и меридиан

перикарда. Древние медики различали внутренний ход меридиана, отражающий связи с

главными органами и его наружный ход, определяющий при патологии симптоматику со

стороны поверхностных тканей.

Значительно позднее, в 1303 г., монгольский врач Ху-Тай-Бэ-Ли описал в

трактате «Тен лан шу шеен» дополнительно к известным в то время двенадцати

меридианам ещё два – передний и задний срединные меридианы. Эти два меридиана не

имеют постоянного внутреннего хода для связи с «главными» органами и так же, как

меридианы трех обогревателей и перикарда отражают функции всего организма.

В канальной системе человека есть еще одна структура - это так называемые

чудесные меридианы. Они являются непостоянными (резервными) коллекторами,

обеспечивающими аварийные связи в рамках единой канально-меридианальной системы.

Все чудесные каналы объединены опоясывающим каналом – дай-май. В трактате

«Сувэнь» он описывается в виде охватывающего талию пояса. По даосским

воззрениям, все чудесные каналы выходят из зоны почек как из источника

«прародительской» энергии [93].

В 1601 г. Ян Цзи-чжоу собрал в трактате «Чжень цзю да чэн» воедино все

известные теории о канально-меридианальной системе (концепция цзин-ло),

дополнив их пространными комментариями. В виде изложения эта работа используется

современными рефлексотерапевтами под названием «Нанкинские лекции» [212].

Итак, по традиционным представлениям, у человека имеется 11 главных

внутренних органов. К пяти плотным Чжан органам (Хранилищам) относятся Печень,

Сердце, Селезенка (Поджелудочная железа), Легкие, Почки (Надпочечники). В

соподчинённом состоянии с ними находятся шесть полых органов Фу (пузырей). При

этом Желчный пузырь соответствует Печени; Тонкая Кишка – Сердцу; Желудок –

Селезенке; Толстая Кишка – Легким; а Мочевой пузырь - Почкам. Три обогревателя

являются отдельным полым органом.

Следует отметить, что китайские понятия об органах несколько расходятся с

европейскими. Так, под Почками понимаются надпочечники, а собственно почки

вместе с мочевым пузырем относятся к Мочевому пузырю. Под Селезенкой

подразумевается в большей степени поджелудочная железа, а под Желудком - помимо

собственно желудка - рот и пищевод.

С 11 внутренними органами связаны 12 меридианов, объединённых между собой в

рамках нескольких уровней циркуляции «энергии». Меридианы, в свою очередь, не

являются однородными образованиями и состоят из ряда вспомогательных ответвлений

(система цзин-ло). Главные меридианы «Цзин» проходят в глубине организма

и имеют наружный и внутренний ходы, их коллатерали представлены Ло-продольными,

мышечно-сухожильными, специальными и Ло-поперечными меридианами.

При воздействии внешних вредоносных факторов первым реагирует расположенный

наиболее поверхностно Ло-продольный меридиан, затем последовательно включается

мышечно-сухожильный и наружный ход главного меридиана, позже в процесс

вовлекается специальный меридиан и внутренний ход главного меридиана.

Ло-поперечные меридианы выполняют подсобную функцию, обеспечивая связи между

парными каналами тела [207, 224, 151, 23].

Современные последователи чжень-цзю выделяют в человеческом организме 14

постоянных главных, 12 специальных и 15 Ло-продольных меридианов; 8 чудесных и

12 мышечно-сухожильных меридианов [129]. Известны моря и океаны энергии, а также

12 специфических кожных зон (микропунктурные системы уха, кистей, стоп, лица,

носа, волосистой части головы и т.п.) [157]. На постоянных меридианах

описывается по разным данным от 361 [129] до 695 [232] корпоральных точек. Кроме

того, выделяют 71 внемеридианную точку, 110 новых и 18 «ручных» точек-дянь

[128], 110 стандартных и 60 новых аурикулярных точек [269, 224, 129]. В практике

иглоукалывания используются также местные болевые а-ши точки («а» - болезненное

место, «ши» - облегчение после воздействия на него), не имеющие фиксированной

локализации или совпадающие с очагами нейромиоостеофиброза [157]. С появлением

высокоинформативной регистрирующей аппаратуры количество вновь открытых зон и

точек постоянно возрастает [23].

Различается 6 уровней регуляции канально-меридианальной системы: 1) уровень

одного канала с его коллатералями; 2) уровень сопряжённых каналов; 3) уровень

соединения по принципу «верх-низ»; 4) уровень соединения 3-х каналов региона; 5)

уровень чудесных меридианов; 6) моря и океаны энергии [23].

1.2. Обоснование принципов функционирования канально-меридианальной системы

В наиболее древнем из дошедших до нас руководств по Чжень-цзю - трактате «Хуан-Ди

ней-цзин» [248, 72] суть функционирования меридианов определяется следующим

образом: «На земле есть водные каналы, а в человеческом организме существуют

меридианы, по которым непрестанно циркулируют кровь (сюэ) и энергетическая

субстанция (ци)». По мнению Д.В. Сергеева [212], первоначально учение о точках и

меридианах развивалось преимущественно в направлении определения и уточнения их

топографии; древнейшие врачи, в соответствии с культурными воззрениям своего

времени, не проводили чёткой морфологической границы между кровеносными сосудами

и меридианами.

Сведения о лечебном применении иглоукалывания и прижигания проникли в Европу

ещё в начале XIII в., а первая монография об этом методе была опубликована в

Гренобле в 1671 году. Однако европейские врачи, будучи не в силах разобраться в

тонкостях древневосточных философских представлений и «мистической»

терминологии, долгое время слепо копировали приёмы и методы чжень-цзю, пытаясь

адаптировать их в виде схем и готовых рецептов к лечению конкретных болезней без

учёта индивидуальных особенностей больного. Несмотря на популярность акупунктуры

во Франции XIX века, известен случай «восстания» пациентов одной из больниц,

недовольных чрезмерной болезненностью модного лечения [38].

Лишь во второй половине ХХ века начались целенаправленные поиски

морфологического субстрата системы цзин-ло и обоснование физиологических

механизмов чжень-цзю терапии. Сам термин «меридиан» для обозначения каналов

внедрил S. Morant [313] в 1955 году, он же предложил

эквивалент «энергия» китайскому понятию «ци». А. К. Подшибякин [190] ввёл термин

«биологически активная точка» (БАТ), синонимичный китайскому «шу-сюе».

Сегодняшние представления о способе функционирования меридианов и БАТ

чрезвычайно противоречивы. Все известные к настоящему времени попытки

обоснования концепции цзин-ло можно условно подразделить на

морфологические и энергетические.

Морфологические теории. Первоначально исследователи пытались выделить

специфический морфологический субстрат канально-меридианальной системы. Ещё в

1930 г. Nguyen Van Quan [317] утверждал, что меридианы представляют собой

«вполне реальные, а не воображаемые линии, хотя они и не вполне соответствуют

таким анатомическим образованиям, как нервы, сосуды и т.д.»

В 1964 г. корейский биолог Ким Бон Хан сделал сенсационное сообщение об

обнаружении им неизвестной до сего времени анатомо-гистологической «системы

кенрак», отличной от нервной, кровеносной и лимфатической. По его мнению, эта

система состоит из «телец Бон Хана», находящихся в области биологически активных

точек и связанных трубочками, в которых циркулирует тягучая жидкость, содержащая

до 2000 мг/% ДНК и 330 мг/% РНК. По заверениям автора, бонхановы тельца и трубки

обладают способностью к проведению электрических импульсов. Однако указанное

сообщение до сих пор не подтверждено другими исследователями ни в самой Корее,

ни в других странах.

В том же году G. Kellner [301] обнаружил, что в области точек и меридианов

имеются определённые гистологические отличия от контрольных участков,

заключающиеся в скоплении гетерогенных рецепторов (телец Мейсснера, колбочек

Краузе, гломусов) и гладкомышечных волокон.

Н. И. Вержбицкая с соавт. [цит. по 38] также исследовали кожу в области точек

акупунктуры и их ареала. По их мнению, БАТ представляют собой сложный комплекс

взаимосвязанных структур – «канала» и «локуса». «Канал» состоит из эпителия и

волокнистой соединительной ткани. По сравнению с окружающими тканями в нём мало

клеточных элементов, нервов и сосудов, он связан с островками более рыхлой

соединительной ткани, расположенной под подкожными мышцами или среди них.

«Локусы» напоминают полиморфные колбы и характеризуются более высоким

содержанием фибробластов, гистиоцитов, жировых и особенно тучных клеток.

Не найдя специфических для меридианов и БАТ структур, разные исследователи

начали отождествлять канально-меридианальную систему или её части с подкожной

клетчаткой, соединительной тканью, мышцами, кровеносной или лимфатической

системами и, особенно, с различными отделами периферической нервной системы и

кожей.

J. E. H. Nibоyet и A. Mery [319] пришли к выводу, что меридианы объективно

существуют и залегают преимущественно в подкожной клетчатке, подтверждением чего

является снижение электрического сопротивления кожного покрова в местах их

прохождения.

Н.В. Михайлов [145] особую информационную роль отводил соединительной ткани,

поскольку она, будучи повсеместно распространена в организме в виде протяжённых

на большие расстояния волокнистых и сетчатых структур, способна «как по каналам»

проводить энергетические потоки.

В 1958 году Rokura Fujita [цит. по 212] высказал предположение о совпадении

наружной траектории меридианов с реальными «линиями контрактации мышц».

И. М. Жулёв с соавт. [77], основываясь на данных O. Bergsmann и M. Eder

[268], полагают, что «ход почти всех меридианов совпадает с известными функциями

мышечных цепочек». По их мнению, сопряженные меридианы (например, меридианы

легких и толстого кишечника или печени и желчного пузыря) взаимодействуют друг с

другом как антагонистические мышечные группы в соответствии с законом

реципрокной иннервации Ч. Шерингтона. При этом активация цепочки мышц,

соответствующей одному меридиану, через гамма-систему спинного мозга угнетает

активность мышечной цепочки другого меридиана.

Авторы утверждают, что якобы при попадании прямых лучей света на влажное тело

световые блики, отражаясь от мышечных контуров, совпадают с типичными

траекториями меридианов. Подтвердить этот феномен можно при фотографировании со

вспышкой смазанных растительным маслом тел [77].

Многие восточные и европейские авторы считают, что каналы в совокупности с их

вспомогательными ответвлениями являются в известной степени аналогами сосудов

или периферических нервных стволов. Японский автор R. Fujita [284] полагает, что

распространяющаяся по меридианам «энергия тела» циркулирует по межтканевым щелям

и лимфатическим путям. По мнению S. de Morant [313], одни меридианы

соответствуют ходу нервов, другие – сосудов. Согласно гипотезе F. Hubotter [цит.

по 212], каналы системы «ян» рассматриваются как нервные стволы, а системы «инь»

- как сосудисто-нервные пучки. T. Ischikawa [295] также отмечает «удивительное

сходство хода меридианов с топографией нервных стволов и сосудисто-нервных

образований». В. Г. Вогралик [37], обобщая литературные данные, резюмирует:

«меридиан - это нервные проводники, идущие в покровах тела, оплетающие

лимфатические и кровеносные сосуды, мышцы, переходящие затем в нервные

сплетения, спинной и головной мозг, а затем в нервы, идущие к органам».

Ряд авторов приходят к выводу, что система цзин-ло отражает структуру

и функции различных отделов нервной системы, особенно ее вегетативной части. В

1965 г. W. Lang [308] выдвинул предположение, что меридианы на самом деле

проходят в спинном мозге, представляя собой интерспинальные цепочки нейронов,

связанных с периферией посредством вегетативной иннервации. Тот же автор относил

ян-меридианы к афферентным, а инь-меридианы - к эфферентным путям симпатической

нервной системы.

Поскольку эпидермис и нервная ткань развиваются из одного зародышевого листка

(эктодермы), между ними существует тесная функциональная связь. B. Shirota [333]

и А. Р. Киричинский [103] утверждают, что БАТ и меридианы являются кожными

рефлекторными зонами, аналогичными зонам Захарьина-Геда. J. Hu [цит. по 212] в

работе «Неврологические основы меридианов и точек» пишет: «Простое сравнение

между распределением дерматомов и меридианов показывает, что ход меридианов

соответствует ходу дерматомов».

R. Fuye [286] объяснял кожно-висцеральные взаимоотношения с позиций

эмбриогенеза, отмечая, что нервная система и кожа имеют эктодермальное

происхождение, а внутренние органы - мезо- и эндодермальное. Связь внутренних

органов с нервной системой и через неё с кожей обеспечивается врастанием нервных

волокон во внутренние органы. Первоначально эти связи имеют поперечный

сегментарно-метамерный характер, проецируясь на кожу в виде точек и небольших

зон. По мере роста и развития плода нервные пути вытягиваются в длину, из

проекционных точек и зон образуются линии, похожие на продольные каналы.

И. И. Русецкий [206] рассматривал непарные передне- и заднесрединный

меридианы как своего рода «периферическое мозолистое тело», координирующее

нервную импульсацию в обеих половинах тела.

Наблюдения различных авторов подтверждают неоднородность

канально-меридианальной системы. По мнению И.И. Русецкого [206], R Fuye [286],

F. Mann [310], П.Я. Гапонюка с соавт. [42] и др., акупунктурное воздействие на

кожу эффективно при заболеваниях нервной системы и плохо помогает при

заболеваниях опорно-двигательного аппарата; при патологии печени решающим может

оказаться воздействие на соответствующий миотом или склеротом и т.п.

Таким образом, анализ литературы, отражающей состояние вопроса о

морфологическом субстрате канально-меридианальной системы, даёт все основания

считать, что различные подразделения системы цзин-ло не однородны по

своему гистоморфологическому составу. Наиболее поверхностно (в коже) залегают

Ло-продольные меридианы, несколько глубже (вероятно, в подкожной клетчатке и

фасциях) располагаются точки, соответствующие наружным ходам главных меридианов.

Поперечные Ло также проходят в поверхностных фасциях или апоневротических

растяжениях на уровне дистальных отделов конечностей (между кистью и локтевым

суставом – на руке и между стопой и коленным суставом – на ноге).

Мышечно-сухожильные меридианы топографически соотносятся с миофасциальной

системой организма. Анатомическими субстратами специальных меридианов являются,

по-видимому, сосудистая сеть и соответствующие ей периваскулярные нервные

сплетения. Внутренние ходы главных меридианов аналогичны органо-скелетным и

межорганным связкам, а также брыжейкам.

Энергетические теории. Первым исследователем электрических характеристик

меридианов был основоположник электропунктуры, французский врач де Ла Фюи [112,

286]. Японский учёный И. Накатани (1956) находил снижение электрокожного

сопротивления в проекции классических акупунктурных точек при патологии

связанных с ними органов. Данные точки лежали на линиях с повышенной

электропроводностью, совпадающих с ходом китайских меридианов [202]. В 1958 г.

J. E. H. Niboyet и A. Mery [319] также обнаружили снижение кожного сопротивления

в местах прохождения каналов. Оказалось, что данный феномен сохраняется даже на

трупе, причём различия в электрическом сопротивлении между БАТ и окружающей

кожей мёртвого человека больше, чем у живого. В дальнейшем была доказана

сохранность точек и меридианов не только на целом трупе, но и после его

расчленения. Эти факты нашли подтверждение в работах ряда авторов разных стран

[38, 37, 295. 279, 271, 276, 311 и др.]. G. Grall [цит. по 212] выяснил, что

пересаживаемый из региона-донора кожный лоскут через некоторое время приобретает

электрические свойства, характерные уже для региона-реципиента, а топография

меридианов и БАТ в зоне пересадки остаётся прежней. Автор делает вывод, что

кожа, являясь лишь проводником, существенно не влияет на характер циркуляции

энергии.

В настоящее время феномен изменения сопротивления покровных тканей

объясняется кожным висцеральным симпатическим рефлексом. Известно, что кожная

проводимость зависит в первую очередь от состояния симпатической части

вегетативной нервной системы, стволовых структур мозга и ретикулярной формации.

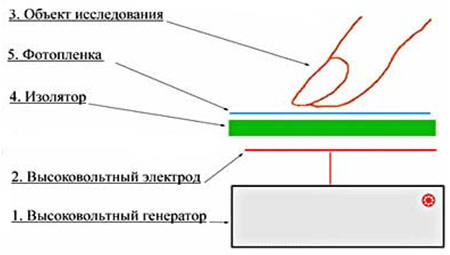

Рис. 1. Методика получения плазмографических отпе-чатков

пальцев по методу С. Кирлиана [261].

Введение лекарственных веществ, стимулирующих деятельность симпатического

ствола, увеличивает электропроводимость кожи, а блокирующих - значительно ее

снижает.

Аналогичным образом гипер- или гипофункциональные изменения соответствующего

органа проявляются в изменении характеристик точек и меридианов [202].

Н.В. Михайлов [145] рассматривал организм как систему, в которой постоянно

идёт обмен различными видами энергии. Согласно его гипотезе, появление у

организмов в процессе эволюции нервной системы не привело к утрате древней

управляющей функции соединительной ткани, обладающей полупроводниковыми

свойствами.

По определению A. Lebarbier [307], «меридианы - это линии электромагнитных

волн, тип нематериальных каналов, не определяемых анатомически, но легко

обнаруживаемых с помощью электронной аппаратуры». F. Kracmer [306] также

приходит к выводу, что меридианам соответствует специфическая «биоэлектрическая

структура», характеризующаяся тем, что её поляризационное сопротивление ниже, а

поляризационная ёмкость выше, чем на соседних участках кожи.

Рис. 2. Варианты контактных плазмографических отпечатков

пальцев:

а) здорового человека в спокойном эмоциональном

состоянии;

b) психически больной человек, занимающийся целительством;

с) здоровый человек после лечения у экстрасенса [261].

В 1949 году изобретатель из Краснодара С. Кирлиан [93]

разработал метод фотографиирования в высокочастотном электрическом поле.

Газоразрядная («плазмографическая») визуализация (эффект Кирлиана) позволяет

наблюдать процессы накопления и движения загадочных разрядов на поверхности

различных предметов и на границах раздела сред. При этом характер свечения

неодушевленных предметов резко отличается от свечения живых объектов.

В практике кирлиановской диагностики пальцы обследуемого человека

прикладываются к фотопленке (рис. 1). В результате возбуждения полем высокой

напряженности в кончиках пальцев возникает тлеющий разряд, оставляющий на

фотопленке отпечаток в виде короны свечения.

При некотором увеличении на коже человека можно разглядеть мерцающие

зеленовато-голубые точки. Характер свечения отчётливо зависит от

психоэмоционального состояния испытуемого (рис. 2.). Немецкий ученый, врач П.

Мандель [261] рассматривает кирлиановские изображения как фотографии

биоэнергетического потока человека. Он высказал предположение, что

характеристики газоразрядного свечения пальцев рук и ног связаны с состоянием

находящихся на них точек акупунктуры, которые являются начальными или конечными

пунктами всех энергетических каналов.

Известно, что биологическим объектам присуща естественная неравномерная

поляризация, называемая биоэлектретным эффектом [233]. Это состояние

обусловлено способностью тканей генерировать в процессе жизнедеятельности

относительно сильные электростатические (квазипостоянные) поля вследствие

возникновения некомпенсированного электрического заряда в биологической

структуре. По мнению В.С. Улащика [233], эти «биополя» несут важную

информационную функцию в организме. Установлено, что многие физические факторы,

применяемые в медицине, (гальванизация, ультразвук, электрические поля

ультравысокой частоты) существенно влияют на величину и динамику

квазипостоянного биоэлектрического поля. Известно, в частности, что при

воздействии ультразвуком в терапевтических интенсивностях возникает свечение

сыворотки крови и водных растворов.

Таким образом, если морфологические концепции отражают представления

учёных о структуре канально-меридианальной системы, то энергетические

теории во многом являются попытками объяснить принцип её функционирования.

В литературе, отражающей современное состояние этого вопроса, преобладают

нейрофизиологические и биоэлектрические взгляды. Большинство авторов,

рассматривавших систему цзин-ло во многих аспектах, склоняются к мысли, что она

в значительной степени связана со структурой и функцией различных отделов

нервной системы и особенно вегетативной её части. Тем не менее, остаётся много

неясных вопросов, в частности, по вопросу о принципах взаимосвязи каналов с

внутренними органами и эндокринно-гуморальной системой организма, также

недостаточно изучена информационная роль соединительной ткани, учитывая её

полупроводниковые и биоэлектретные свойства.

1.3. Характеристика биологически активных точек

По современным представлениям, биологически активные точки (зоны)

представляют собой рецепторно-гуморальные образования, залегающие на различной

глубине в покровах тела и служащие для связи внутренней среды организма с

внешним миром [228].

Исследователь морфологии БАТ J. Bоssy [272] в 42% случаев обнаруживал в

области точки подкожный нерв, в 40% - подкожную вену, а в 18% - подкожную

артерию, окружённые периваскулярными нервными сплетениями. Данные лаборатории Ф.

Г. Портнова [195] показывают, что подкожные нервы, артерии и вены присутствуют в

области БАТ примерно в 80% случаев. P. Rabischong et al. [327] выявляли в

области БАТ спиралевидные сосудистые сплетения, окружённые безмиелиновыми

нервными волокнами холинэргического типа.

Особый интерес в этой связи представляет бифуркационная теория В. А.

Ионичевского [90], показавшего в результате детального топографического анализа

связь локализации подавляющего большинства БАТ с местами разветвления

кровеносных сосудов или нервов, то есть с теми их участками, где движение крови

(а, возможно, и энергии), по мнению исследователя, из ламинарного становится

турбулентным. Известно, что данный процесс характеризуется некоторыми

энергопотерями, возможно, и определяющими функциональные особенности этих

участков. Смысл чжень-цзю - терапии в свете бифуркационной теории заключается в

снятии «застоя» и «блокады» в циркуляции энергии по организму.

В зависимости от типа рецепторных приборов, лежащих в основе БАТ, Г. Лувсан

[129, 38] различает: 1) мышечные точки (рецепторы - мышечные веретёна);

2) точки в области перехода мышц в сухожилия (рецепторы - сухожильные

комплексы Гольджи); 3) точки около сухожилий (рецепторы - пластинчатые

тельца); 4) точки около суставной сумки (тип рецептора не выявлен); 5) точки

в области волосистой части головы и в других местах (рецепторы - свободные

нервные окончания).

Помимо явной связи акупунктурных точек с периферическими нервными

образованиями, их морфологическая специфичность характеризуется наличием рыхлой

соединительной ткани, клеточный состав которой представлен преимущественно

фибробластами [155, 55, 74]. При этом слой эпидермиса в области БАТ более тонок,

а коллагеновые волокна дермы отличаются от таковых в соседних областях [327].

По мнению Г. Д. Новинского [155], наличие в области БАТ более рыхлой

соединительной ткани сказывается на их физических свойствах и позволяет с

помощью измерительных приборов (а также пальпаторно) определять их точную

локализацию.

В области БАТ обнаружено много тучных клеток и биологически активных веществ

(БАВ), находящихся в связанном состоянии с гепарином [29, 38, 54, 155]. При

экзогенной или эндогенной стимуляции акупунктурных точек в результате усиления

аксонального транспорта из афферентных волокон выделяются такие нейропептиды,

как субстанция Р и нейрокинин А. Эти БАВ обладают противовоспалительным

эффектом, вызывая расширение сосудов и увеличение их проницаемости. Кроме того,

они способствуют высвобождению из тучных клеток и лейкоцитов простагландина Е2,

цитокинов и биогенных аминов, которые, воздействуя на мембрану нервных

окончаний, запускают метаболические процессы сенситизации (сенсибилизации)

периферических и центральных афферентов, изменяющих возбудимость точек

акупунктуры [210, 345, 346, 347, 348].

J. E. H. Niboyet [318] впервые определил площадь БАТ, равную примерно 1 мм2.

В. Г. Адаменко [цит. по 212] обнаружил изменение диаметра активных точек в

зависимости от состояния человека. Во время сна он может быть менее 1 мм, а при

пробуждении - зачастую возрастает до 10 мм. В состоянии эмоционального

напряжения и при острых заболеваниях площадь отдельных точек настолько

увеличивается, что они сливаются, образуя целые зоны повышенной возбудимости.

По данным А. К. Подшибякина [190] в области БАТ усилены процессы поглощения

кислорода и выделения углекислоты, а также повышена кожная температура.

Регистрация изменений инфракрасного излучения в точках акупунктуры позволяет

выделить «холодные» и «горячие» БАТ. Полярографические измерения напряжения

кислорода в тканях выявило снижение уровня микроциркуляции и интенсивности

потребления О2 в «холодных» и, соответственно, повышение этих

показателей в «горячих» точках [211].

Замечено, что при острых воспалительных процессах в аурикулярных точках,

корреспондирующих поражённый орган, повышается порог болевой и температурной

чувствительности, электропроводности, сопротивления, электрической ёмкости и

потенциала относительно интактных участков кожи, а при хроническом, вялом

течении заболевания и при новообразованиях отмечается понижение этих параметров

[190, 195, 29, 100]. При этом визуально отмечаются локальные неспецифические

морфологические знаки в виде гиперемии, пигментации или скарификации кожи [129].

Из всех перечисленных параметров наиболее доступны для наблюдения изменения

температура и электрическая проводимость БАТ. Температура кожи отражает

состояние парасимпатической части вегетативной нервной системы, а проводимость –

её симпатической части [202].

Ю.П. Лиманский [125] выдвигает гипотезу о том, что акупунктурные точки

представляют собой специфическую систему, способную адекватно воспринимать и

передавать в мозг сигналы об изменениях электромагнитных полей Земли и

метеофакторов, назвав ее «экоцептивной чувствительностью». Эта система

представляет собой особый афферентный вход, через который организм постоянно

контролирует качественные и количественные параметры факторов внешней среды и в

случаях значительных их отклонений может регулировать деятельность жизненно

важных функциональных систем организма.

В качестве резюме приведём интегративную характеристику, данную БАТ

сотрудниками института земного магнетизма, ионосферы и распространения

радиоволн РАН М.В. Рагульской и В.В. Любимовым [202].

БАТ представляют собой области эпидермиса диаметром 2-3 мм (слегка меняющиеся

в зависимости от внутренней и внешней температуры, а также общего состояния

вегетативной нервной системы), характеризующиеся повышенной концентрацией

капилляров и нервных окончаний, мелких лимфатических протоков и целым рядом

необычных физических и физиологических свойств. Для БАТ характерно повышенное

выделение углекислого газа, повышенная температура (на 0,2 °С) и пониженное

сопротивление (около 100 кОм в норме). Через соответствующие участки спинного

мозга каждая точка связана с функцией определенного органа. При заболевании

органа связанная с ним поверхностная точка становиться тактильно болезненной, а

все вышеперечисленные параметры БАТ отклоняются от нормальных значений.

Многотысячелетний опыт китайской народной медицины показал, что система БАТ

позволяет получать информацию о функционировании как отдельного органа, так и

всего организма в целом, и активно воздействовать на соответствующую патологию.

Таким образом, система акупунктурных точек проявляет себя как прекрасно развитый

природой диагностический и терапевтический аппарат [202].