/597).

Третье. Меняется баланс ответственности государства, медицинских

организаций и самих граждан в сфере охраны здоровья: уменьшается ответственность

государства и увеличивается ответственность организаций и самих граждан. При

этом следует подчеркнуть, что в соответствии со ст. 72 Конституции РФ

координация вопросов здравоохранения, а также защита семьи, материнства,

отцовства и детства отнесены к вопросам совместного ведения Российской Федерации

и ее субъектов.

Полномочия по уровням власти выделены в отдельные статьи (ст.ст.

14-17) и подробно в них описаны. Важным представляется расширение круга

полномочий органов государственной власти всех уровней. Так, к полномочиям

федеральных органов государственной власти отнесены (ч. 1 ст. 14):

- установление порядка осуществления медицинской деятельности на

принципах государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья;

- организация медико-биологического и медицинского обеспечения

спортсменов сборных команд Российской Федерации;

- мониторинг безопасности медицинских изделий, регистрация побочных

действий, нежелательных реакций при применении медицинских изделий, фактов и

обстоятельств, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей при

обращении зарегистрированных медицинских изделий;

- обеспечение разработки и реализации программ научных исследований

в сфере охраны здоровья, их координация.

Представляется вполне уместным выделение полномочий

Минздравсоцразвития РФ, которые перечислены в ч. 2 п. 10, 13, 15, 16 ст. 14.

На органы исполнительной власти субъекта РФ Закон об охране

здоровья возлагает полномочия по развитию сети региональных медицинских

организаций, а также по организации оказания гражданам региона бесплатной

медицинской помощи. При этом отдельной статьей устанавливается передача

осуществления полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья органам

государственной власти субъектов РФ (ст. 15).

Органы местного самоуправления Закон об охране здоровья наделяет

полномочиями по созданию условий для оказания медицинской помощи населению в

соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи и Законом субъекта РФ в пределах

полномочий, установленных Федеральным законом от 6 апреля 2003 года №131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п.

1 ст. 17).

Подчеркнем, полномочиями по обеспечению организации оказания

медицинской помощи в рамках муниципальной системы здравоохранения органы

местного самоуправления наделяются только в случае делегирования им

соответствующих полномочий органами государственной власти региона РФ.

Таким образом, Законом об охране здоровья основной объем

полномочий, связанных с реализацией прав граждан на бесплатную медицинскую

помощь, переносится на уровень субъекта Российской Федерации.

Модифицируются также обязанности медицинских организаций (вне

зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности) и

индивидуальных предпринимателей, а также медицинских и фармацевтических

работников при осуществлении ими деятельности в сфере охраны здоровья граждан.

Так, впервые на законодательном уровне вводятся денежные и имущественные

ограничения, налагаемые на медицинских работников при осуществлении ими

профессиональной деятельности.

Бесспорно, можно и должно исключить конфликт интересов в сфере

оказания медицинских услуг тогда, когда он действительно есть. Однако посыл о

меркантильности мотивов врача относительно выбора лечения вопреки действительным

интересам пациента не безупречен, поскольку может привести как к формированию

заведомого недоверия пациента к любым действиям врача, так и к деформации

врачебной этики по принципу «лучше быть, чем слыть».

Речь идет о том, что медицинские работники и руководители

медицинских организаций не вправе (ст. 74 Закона об охране здоровья) принимать

подарки, денежные средства (за исключением вознаграждений по договорам при

проведении клинических исследований лекарственных препаратов и медицинских

изделий, а также в связи с осуществлением медицинским работником педагогической

и/или научной деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда

к месту отдыха, а также принимать участие в развлекательных мероприятиях,

проводимых за счет организаций, занимающихся разработкой, производством и (или)

реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий и организаций,

обладающих правами на использование торгового наименования лекарственного

препарата, организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных

организаций, их представителей, иных физических и юридических лиц,

осуществляющих свою деятельность от имени данных организаций.

Они также не вправе получать от компании и ее представителей

образцы лекарственных препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам, а

при назначении курса лечения предоставлять пациенту недостоверную информацию об

используемых лекарственных препаратах, в том числе скрывать сведения о наличии в

обращении аналогичных лекарственных препаратов и медицинских изделий. Лечащий

врач, рекомендуя пациенту лекарственный препарат, медицинские изделия,

специализированный продукт лечебного питания или заменитель грудного молока,

обязывается информировать пациента о возможности их получения без взымания платы

(ст. 70).

Указанные нововведения призваны усилить требования к медицинским

работникам в целях обеспечения законных прав граждан на получение бесплатной

медицинской помощи в случаях, предусмотренных законодательством РФ. А поскольку

даже хорошо отлаженная система предоставления медицинских услуг имеет

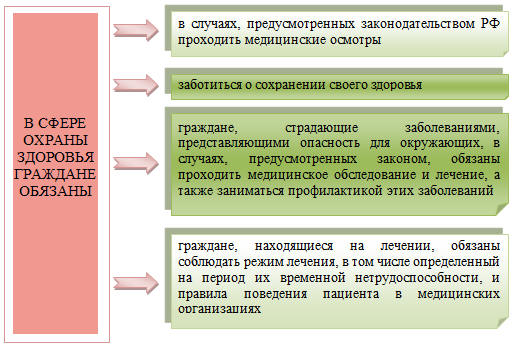

ограниченное воздействие на процесс здоровьесбережения, впервые на

законодательном уровне на граждан возложена обязанность заботиться о сохранении

своего здоровья (рис. 1).

Рис. 1. Обязанности граждан в сфере охраны

здоровья

Такой подход к правоотношениям по поводу оказания медицинских услуг

более предпочтителен – ведь оба субъекта правоотношений (медицинский работник –

пациент) будут заинтересованы в улучшении состояния здоровья пациента. К

сожалению, исполняться такие нормы могут только по усмотрению самого гражданина,

так как Закон не содержит норм заставляющего воздействия.

Претерпевает изменения и сама структура Закона об охране здоровья:

разделы замены на главы с расширением правовых установлений, регулирующих

отношения сторон; изменены названия глав; включены новые главы и новые правовые

предписания, соответствующие процессам, связанным с реформированием

отечественного здравоохранения. А поскольку целью реформирования является

повышение эффективности функционирования системы оказания медицинских услуг

гражданам страны, к нововведениям в структуре Закона об охране здоровья можно

отнестись с одобрением. Так, впервые в Законе об охране здоровья раскрываются

основные понятия, важные в практическом преломлении и для медицинских

организаций, и для получателей медицинских услуг. Введение в Закон дифинитивного

аппарата (ст.ст.2, 32, 36-38, 40, 44, 46, 48, 49 и др.) позволяет уяснить, какой

смысл вкладывает законодатель в термины и таким образом исключить

неоднозначность их использования или двойное толкование в правоприменительной

практике[18].

Другой пример. В Законе об охране здоровья главы 2, 8, 10, 11

появляются в связи с расширением содержания ряда положений, которые в Основах

были представлены недостаточно полно либо не представлены совсем. Так, если в

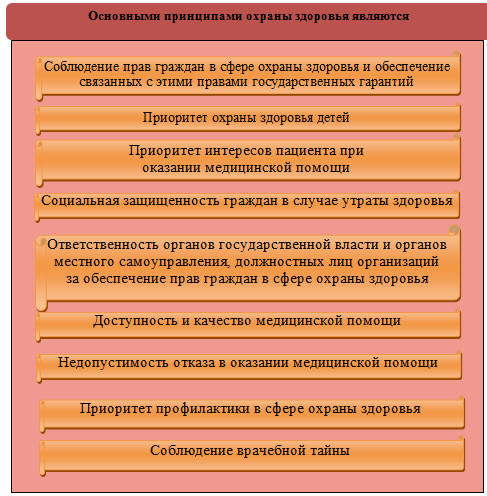

ст. 2 раздела 1 Основ было названо пять принципов охраны здоровья, то в Законе

об охране здоровья их число увеличено до 9. Принципам посвящена целая глава 2,

состоящая из 10 статей: в ст. 4 поименованы все 9 принципов, а каждый отдельно

взятый принцип далее разъясняется в отдельной статье (рис. 2).

Законом № 323-ФЗ по-прежнему названы 4 принципа, содержавшиеся в

Основах:

- соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с

этими правами государственных гарантий;

- приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;

- социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;

- ответственность органов государственной власти и органов местного

самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в

сфере охраны здоровья.

К ним Федеральный закон № 323-ФЗ добавил:

- приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;

- приоритет охраны здоровья детей;

- доступность и качество медицинской помощи;

- недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;

- соблюдение врачебной тайны.

Рис. 2. Основные принципы охраны здоровья

населения

Значимость установленных в Законе принципов не вызывает сомнения.

Их совокупность соответствует международным стандартам обеспечения и реализации

прав гражданина и человека в сфере охраны здоровья. Не случайно, соблюдение всех

вышеперечисленных принципов обязательно для всех лиц, участвующих в оказании

медицинской помощи гражданам страны.

Главы 1, 3, 4, 7, 9 и 13 Закона об охране здоровья носят прежние

или несколько измененные названия, перенесенные из Основ после редакционной

правки и соответствующих уточнений. Так, глава 13 «Ответственность в сфере

охраны здоровья» является единственной главой Закона об охране здоровья, которая

состоит из одной статьи (ст. 98), объединяющей в себе три прежние статьи Основ.

К сожалению, ст. 98 носит декларативный характер и содержит отсылку к

российскому законодательству без какой-либо конкретизации.

Особого внимания заслуживает глава 5, самая объемная в Законе об

охране здоровья, состоящая из 22 статей (ст.ст. 29-50). Их совокупность дает

представление о структуре организации охраны здоровья граждан на уровне

получения ими товаров, работ и услуг медицинского назначения. Важно, что именно

в главу, посвященную организации охраны здоровья, помещены статьи,

представляющие законодательные новеллы.

Не менее важно соблюдение преемственности норм права и их развитие.

Например, несмотря на то, что в главу 5 вошли 7 статей из Основ, в них довольно

много новых законодательных элементов, которые будут приведены ниже. Отметим, в

главе 5 помещена ст. 30 «Профилактика заболеваний и формирование здорового

образа жизни». В сочетании со ст. 12 «Приоритет профилактики в сфере охраны

здоровья» и ст. 46 «Медицинские осмотры, диспансеризация» они дают представление

о том, как будет реализовываться приоритет профилактики, названный законодателем

одним из основных принципов охраны здоровья (п. 8 ст. 4). На профилактику

заболеваний, восстановление и компенсацию функций организма направлена

конкретизация медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения (ст. 40).

Целям совершенствования организации оказания медицинской помощи,

принятия решений в наиболее сложных и конфликтных случаях по вопросам

профилактики, лечения и реабилитации, а также осуществления оценки качества

лечебно-диагностических мероприятий служит ст. 48 Закона об охране здоровья,

определяющая деятельность врачебной комиссии и врачебных консилиумов.

Важным нововведением является норма о медицинской эвакуации

граждан, определяемой в Законе об охране здоровья как комплекс мероприятий по

транспортировке с применением лечебных мероприятий (п. 4, 5 ст. 35) в целях

спасения жизни и сохранения здоровья, в том числе лиц, находящихся на лечении в

медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой

медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период

беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, а также лиц,

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Отдельно в главе 5 Закона об охране здоровья регламентируется

первая помощь, которую граждане вправе получить (до оказания медицинской помощи)

от лиц, обязанных ее оказать при несчастных случаях, травмах, отравлениях и

других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью (п. 1 ст. 31). В Законе

указано, что она оказывается лицами, обязанными ее оказывать в соответствии с

федеральным законом или со специальным правилом и имеющим соответствующую

подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел РФ; сотрудниками,

военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы,

спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб.

Водители же транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь

при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков. Иными словами, есть

соответствующая подготовка, водитель транспортного средства обязан оказывать

первую помощь, если нет подготовки – не вправе оказывать первую помощь.

Очевидно, что в реальной действительно оказание первой помощи будет

выглядеть иначе. Законом об охране здоровья установлено, что Перечень состояний,

при которых оказывается первая помощь, а также перечень мероприятий по оказанию

первой помощи утверждаются уполномоченным органом исполнительной власти. Им же

разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном законодательством РФ,

примерные программы учебного курса, предмет и дисциплины по оказанию первой

помощи. Напомним, что существующий регламентированный Перечень мероприятий по

оказанию первой помощи утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012

№477н “Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь и

перечня мероприятий по оказанию первой помощи”.

Важным для осуществления управления медицинской деятельностью

является законодательное закрепление классификации медицинской помощи по видам,

условиям и форме оказания (ст. 32) К видам медицинской помощи законодателем

отнесены: первичная медико-санитарная помощь (ПМСП); специализированная, в том

числе высокотехнологичная; скорая, в том числе специализированная; и впервые –

паллиативная.

По формам оказания медицинская помощь разделена (на федеральном

уровне это сделано впервые) на экстренную, неотложную, плановую и каждой форме

законодателем дано правовое определение.

Законодателем также определены условия получения пациентом

медицинской помощи: вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой,

в том числе скорой специализированной медицинской помощи), а также в

транспортном средстве при медицинской эвакуации); амбулаторно, в том числе на

дому при вызове медицинского работника; в дневном стационаре и в стационаре с

круглосуточным наблюдением. При этом подчеркнуто, что Положение об организации

оказания медицинской помощи по видам, условиям и формам оказания такой помощи

устанавливается федеральным органом исполнительной власти. Изложенный подход к

классификации и определению видов медицинской помощи, оказываемой гражданам

страны, отражает одну из новелл Закона об охране здоровья.

Важным для определения уровня финансового обеспечения и оптимизации

расходов на оказание помощи больным является определение критериев

высокотехнологичной медицинской помощи (ст. 34), а также введение в Закон об

охране здоровья норм о паллиативной медицинской помощи; медицинской помощи

гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями,

представляющими опасность для окружающих (ст. 43); медицинской помощи гражданам,

страдающим орфанными (редкими) заболеваниями (ст. 44). Также важным является

выделение в отдельные статьи норм об организации и оказании медицинской помощи

при чрезвычайных ситуациях (ст. 41) и особенностях организации оказания

медицинской помощи населению отдельных территорий и работниками отдельных

организаций (ст. 42). Повторим, впервые Закон об охране здоровья содержит норму,

определяющую стандарты медицинской помощи и указывающую на порядок ее оказания

(ст. 37).

Таким образом, структура главы 5 позволяет уяснить (в отличии от

Основ), на чем базируется и каким путем осуществляется охрана здоровья граждан,

что представляет собой государственная, муниципальная, частная системы

здравоохранения (ст. 29); какие виды медицинской помощи оказываются гражданам

страны (ст.ст. 31-36); что будут включать в себя порядки и стандарты медицинской

помощи, чтобы обеспечить необходимую логистику и гарантировать гражданам

необходимый уровень бесплатной медицинской помощи во всех регионах страны (ст.

37).

Глава 8 Закона об охране здоровья (ст.ст. 66-68) охватывает вопросы

правового регулирования медицинских мероприятий, осуществляемых в связи со

смертью человека. В Основах этим мероприятиям был посвящен раздел 8 «Гарантии

осуществления медико-социальной помощи гражданам» (ст.ст. 45-48). Однако именно

с принятием новой главы 8 законодательное регулирование медицины терминальных

состояний пополнилось ожидавшимися в обществе новыми правовыми предписаниями.

Так, ст. 66 Закона об охране здоровья устанавливается порядок

определения смерти человека, в соответствии с которым констатация биологической

смерти человека осуществляется врачом или фельдшером (п. 5), а диагноз смерти

мозга устанавливается консилиумом врачей в медицинской организации, в которой

находился пациент (п. 3).

При этом в составе консилиума должны присутствовать

анестезиолог-реаниматолог и невролог со стажем работы в отделении интенсивной

терапии не менее пяти лет и не должны участвовать специалисты, принимающие

участие в изъятии и трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей.

Установлено также, что реанимационные мероприятия прекращаются только в случае

признания их абсолютно бесперспективными или при констатации биологической

смерти.

Важно, что порядок определения момента смерти человека, в том числе

критерии и процедура установления смерти человека, порядок прекращения

реанимационных мероприятий и форма протокола установления смерти человека

определяются Правительством Российской Федерации.

Нормы главы 8 существенно расширяют основания, при которых

проводится патологоанатомическое вскрытие (ст. 67) Помимо случая подозрения на

насильственную смерть оно обязательно будет проводиться при:

- Невозможности установления заключительного клинического диагноза

заболевания, приведшего к смерти и (или) непосредственной причины смерти.

- Оказании умершему пациенту медицинской организацией медицинской помощи в

стационарных условиях менее одних суток.

- Подозрении на передозировку или непереносимость лекарственных препаратов

или диагностических препаратов.

- Необходимости судебно-медицинского исследования смерти.

- Смерти:

а) связанной с проведением профилактических, диагностических,

реанимационных, лечебных мероприятий; во время или после операции переливания

крови и (или) ее компонентов;

б) от инфекционного заболевания или при подозрении на него;

в) от онкологического заболевания при отсутствии гистологической

верификации опухоли;

г) от заболевания, связанного с последствиями экологической

катастрофы;

д) беременных, рожениц, родильниц (включая последний день

послеродового периода) и детей в возрасте до 28 дней жизни включительно.

- Рождении мертвого ребенка.

При этом законодателем подчеркнуто, что патологоанатомическое

вскрытие проводится с соблюдением достойного отношения к телу умершего человека

и сохранением максимально его анатомической формы.

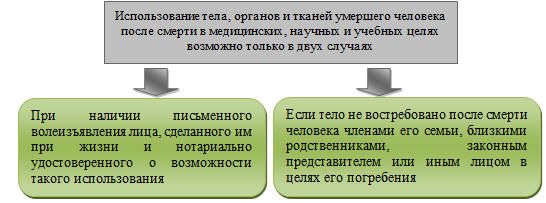

Подчеркнем, впервые на законодательном уровне (ст. 68 Закона

№323-ФЗ) предусмотрена возможность использования тела, органов и тканей умершего

человека в медицинских, научных и учебных целях (рис. 3).

Рис. 3. Правовое регулирование использования

тела, органов и тканей умершего человека

Порядок передачи и использования невостребованного тела, органов и

тканей умершего человека в указанных целях устанавливается Правительством

Российской Федерации. Им же устанавливается максимальный срок их использования,

после истечения которого невостребованное тело, органы и ткани умершего человека

подлежат погребению в соответствии с законодательством Российской Федерации о

погребении и похоронном деле.

Таким образом, новыми правовыми нормами, установленными в главе 8

Закона об охране здоровья, гарантируется соблюдение права человека на достойное

отношение к его телу после смерти, а также последующее обязательное погребение

тела, органов и тканей, используемых в медицинских, научных и лечебных целях.

Следует также отметить более четкую регламентацию донорства органов

и тканей человека их трансплантации (пересадки). И, хотя нормы Закона об охране

здоровья (ст. 47) отчасти дублируют нормы давно существующих двух

специализированных законов (Закона РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации

органов и (или) тканей человека» и от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и

похоронном деле»), ими впервые подробно регламентируется порядок донорства и

пересадки органов и тканей человека, волеизъявления на этот счет граждан и их

родственников, запрет на принуждение к изъятию органов и тканей человека для

трансплантации и ряд других необходимых условий, определяющих порядок проведения

такого рода операций.

Глава 10 «Программа государственных гарантий оказания гражданам

медицинской помощи» (ст.ст. 80-81) выросла из ст. 20.1 раздела

Рис. 4. Новые элементы законодательного

обеспечения ПГГ

В рамках территориальной программы госгарантий органы

государственной власти субъектов РФ устанавливают (ст. 81):

- Целевые значения критериев доступности медицинской помощи в соответствии с

критериями, установленными программой госгарантий.

- Перечень заболеваний (состояний) и перечень видов медицинской помощи,

оказываемой гражданам без взимания с них платы за счет бюджетных ассигнований

бюджета субъекта РФ и средств бюджета территориального фонда ОМС.

- Порядок и условия предоставления медицинской помощи, в том числе сроки

ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановом порядке.

- Порядок реализации установленного законодательством РФ права внеочередного

оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских

организациях, находящихся на территории субъекта РФ.

- Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с

Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении

которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются

по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп

населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются

по рецептам врачей с 50% скидкой.

- Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной

программы госгарантий.

- Объем медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы

госгарантий и в соответствии с законодательство РФ об ОМС.

- Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, стоимость объема

медицинской помощи с учетом условий ее оказания, подушевой норматив

финансирования.

- Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового

образа жизни, осуществляемых в рамках территориальной программы госгарантий.

Отметим – приведенные нормы главы 10 Закона об охране здоровья

полностью корреспондируются с нормами главы 11 «Финансовое обеспечение в сфере

охраны здоровья» (ст.ст. 82-84). В ранее действовавших Основах о финансовом

обеспечении системы охраны здоровья говорилось лишь в ст. 10 раздела 3

«Организация охраны здоровья граждан в Российской Федерации», но и она утратила

свою силу с принятием Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ. Именно для

регулирования вопросов, связанных с законодательным определением источников

финансового обеспечения сферы предоставления гарантированной медицинской помощи,

в Законе об охране здоровья вводятся необходимые статьи:

- ст. 82 «Источники финансового обеспечения сферы охраны здоровья»;

- ст. 83 «Финансовое обеспечение оказания гражданам медицинской помощи и

санаторно-курортного лечения»;

- ст. 84 «Оплата медицинских услуг».

Подчеркнем еще раз, среди источников финансового обеспечения в

сфере охраны здоровья впервые на законодательном уровне названы средства

граждан. Это тем более важно, что действующее Постановление Правительства РФ от

13.01.1996 № 27 «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг

населению медицинскими учреждениями» до сих пор вызывает множество споров на

предмет соответствия Конституции РФ.

Включение в Закон об охране здоровья статьи «Оплата медицинских

услуг» по существу направлено на разграничение порядка предоставления бесплатной

медицинской помощи и платных медицинских услуг. В ней определены условия

оказания платных медицинских услуг гражданам страны, а также установлен перечень

медицинских услуг, которые не могут предоставляться гражданам на прямой платной

основе.

Обратим внимание, в Закон об охране здоровья в качестве отдельных

глав не вошли разделы Основ:

- раздел 5 «Права отдельных групп населения в области охраны здоровья»;

- раздел 7 «Медицинская деятельность по планированию семьи и регулированию

репродуктивной функции человека»;

- раздел 11 «Международное сотрудничество».

Однако соответствующие законодательные установления, регулирующие

права семьи, беременных женщин и матерей, несовершеннолетних граждан, а также

применение репродуктивных технологий, искусственное прерывание беременности и

медицинскую стерилизацию в полной мере представлены в главе 6 «Охрана здоровья

матери и ребенка, вопросы семьи и репродуктивного здоровья».

В общем виде с отсылкой к другим Законам Российской Федерации (без

их указания) урегулированы вопросы финансового обеспечения оказания медицинской

помощи военнослужащим и приравненным к ним лицам, а также лицам, задержанным,

заключенным под стражу, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, ареста,

лишения свободы или административного ареста (п. 7, 8 ст. 83).

Международным договорам и их роли в законодательстве об охране

здоровья посвящена ч. 5 ст. 3, где зафиксировано следующее требование: в случае,

если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем

предусмотренные Федеральным законом № 323-ФЗ правила в сфере охраны здоровья,

применяются правила международного договора. А о международном сотрудничестве

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, в том числе заключении

международных договоров, как полномочий федеральных органов власти, говорится в

п. 17 ч. 1 ст. 14 Закона об охране здоровья.

Глава 12 «Организация контроля в сфере охраны здоровья» не имеет

аналога в Основах и содержит новые положения, регулирующие вводимую систему

контроля за обеспечением законных прав граждан в сфере здравоохранения. Их можно

объединить по нескольким направлениям.

Первое. Установлено, что контроль в сфере охраны здоровья включает

в себя (ст. 85):

а) контроль качества и безопасности медицинской деятельности;

б) государственный контроль в сфере обращения лекарственных

средств, осуществляемый в соответствии с законодательством РФ об обращении

лекарственных средств;

в) государственный контроль при обращении медицинских изделий;

г) государственный санитарно-эпидемиологический надзор,

осуществляемый в соответствии с законодательством РФ о

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Второе. Описаны полномочия органов государственного контроля,

включая размещение на официальном сайте в сети «Интернет» решения и предписания,

принятых в процессе осуществления государственного контроля в сфере охраны

здоровья и затрагивающих интересы неопределенного круга лиц (ст. 86).

Третье. Определены формы и пути осуществления контроля качества и

безопасности медицинской деятельности. В общем виде они представлены на рис. 5.