2.1. Заболеваемость населения. Общие вопросы

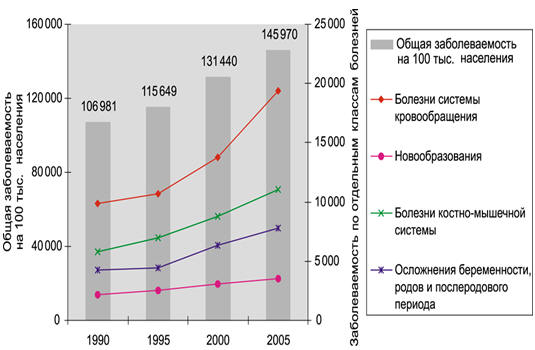

В последние 15 лет общая заболеваемость населения России постоянно

растёт: она увеличилась с 158,3 млн случаев в 1990 г. до 207,8 млн в 2005 г.,

т.е. на 31% (в пересчёте на 100 тыс. населения заболеваемость увеличилась на

36,5%, ─ рис.2.1). При этом число случаев болезней на 100 тыс. населения,

приводящих к высокой смертности (болезни системы кровообращения и

новообразования), увеличилось соответственно на 96% и 61% . Число болезней

костно-мышечной системы и соединительной ткани, приводящих к высокой доле

инвалидизации, выросло на 89%; осложнений беременности, родов и послеродового

периода на 100 тыс. женщин в возрасте от 15 до 49 лет – на 82%.

Рис. 2.1. Динамика заболеваемости населения России:

общая и по отдельным классам болезней. Ось ординат слева – общая заболеваемость

на 100 тыс. населения (общее число случаев болезней на 100 тыс. населения). Ось

ординат справа – общая заболеваемость по отдельным классам болезней на 100 тыс.

населения.

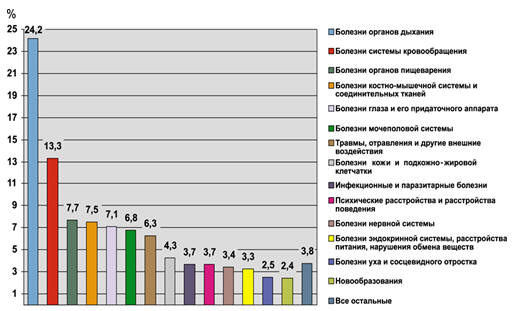

Структура заболеваемости населения России в 2005 г. показана на

рис. 2.2., откуда следует, что наряду с большой долей болезней органов дыхания –

24,2% (в основном простудные заболевания) очень высока доля болезней системы

кровообращения – 13,3%. Болезнями системы кровообращения страдают около 20%

населения страны (19,4 тыс. на 100 тыс. населения).

Наряду с учащением осложнений беременности, родов и послеродового

периода с начала 90-х годов в 2–4 раза увеличилась заболеваемость беременных.

Особенно резко увеличилось число беременных с анемией, отёками, протеинурией,

артериальной гипертензией и болезнями мочеполовой системы.

Рис. 2.2. Структура заболеваемости населения России

в 2005 г.

С начала 90-х годов также отмечается резкое увеличение числа детей,

родившихся больными, и эта отрицательная динамика сохраняется. В 2004 г.

больными оказались 40% родившихся детей.

При анализе показателей постоянной нетрудоспособности обращает на

себя внимание, что численность лиц трудоспособного возраста (18 лет и старше),

впервые признанных инвалидами, незначительно меняется по годам и составляет

около 550 тыс. человек в год, или 40–55%, впервые признанных инвалидами. Это

говорит о невысоком качестве медицинской помощи и неадекватной социальной

реабилитации. Всего инвалидов в России 11,5 млн. человек.

Методы учета заболеваемости

Заболеваемость представляет собой сложную систему

взаимосвязанных понятий:

- Собственно заболеваемость

(общая, первичная заболеваемость) –

частота всех острых и впервые выявленных в данном календарном году хронических

заболеваний среди населения.

- Распространенность

(болезненность, накопленная заболеваемость) –

частота всех имеющихся среди населения острых и хронических (как впервые

выявленных в данном году, так и зарегистрированных ранее) заболеваний, по

поводу которых больной получал медицинскую помощь в данном году.

- Патологическая поражённость

или перечень заболеваний и

патологических отклонений в состоянии здоровья, выявленных с помощью

профилактических осмотров.

Сведения о заболеваемости населения формируются из нескольких

источников информации (табл. 2.1).

Инфекционная заболеваемость. С точки зрения эффективности

проведения профилактических, противоэпидемических мероприятий и выбора терапии

антимикробными препаратами важное значение имеет инфекционная заболеваемость. О

каждом случае обнаруженного инфекционного заболевания обязательно должны быть

оповещены органы Госсанэпиднадзора. Все подлежащие оповещению инфекционные

заболевания можно разделить на следующие группы:

- Карантинные заболевания (чума, холера, натуральная оспа, желтая

лихорадка);

- Заболевания, которые регистрируются как важнейшие неэпидемические болезни

с одновременной информацией органов Госсанэпиднадзора (туберкулез, сифилис,

трахома, грибковые заболевания);

- Заболевания, о которых ЛПУ представляет только суммарную (цифровую)

информацию в органы роспотребнадзора (санэпиднадзора) и которые по

классификации не относятся к классу инфекционных заболеваний (грипп, ОРВИ);

- Заболевания, о каждом случае которых делаются сообщения в местные органы

санэпиднадзора с приведением детальных сведений о заболевании (брюшной тиф,

сальмонеллез, дизентерия, энтериты, детские инфекции, менингиты, энцефалиты,

инфекционный гепатит, полиомиелит, столбняк, бешенство и др.).

Таблица 2.1. Схема изучения заболеваемости

|

Источники информации |

Основной статистический документ |

|

Данные об обращаемости |

Статистический талон для регистрации заключительных

(уточненных) диагнозов (ф. № 025-2/у) |

|

О заболеваемости острыми инфекционными заболеваниями |

Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом,

остром, профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку (ф. №

058/у) |

|

О заболеваемости с потерей трудоспособности |

Листок нетрудоспособности (больничный лист) |

|

О заболеваемости важнейшими неэпидемическими болезнями

(туберкулез, венерические заболевания, рак и пр.) |

Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом

активного туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории,

фавуса, чесотки, трахомы, психического заболевания (ф. № 089/у) или

Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или

другого злокачественного новообразования (ф. №090/у) |

|

О госпитализированных больных |

Статистическая карта выбывшего из стационара (ф. №066/у) |

|

Данные медицинских осмотров |

Карта подлежащего периодическому осмотру (ф. №046/у)

Список лиц, подлежащих целевому медицинскому осмотру (ф. 048/у) |

|

Данные о причинах смерти |

Врачебное свидетельство о смерти (ф. № 106/3-84) |

В случае обнаружения заболеваний 2 и 4 группы заполняется

«Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром

профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку» (ф. 058/у). Этот

документ служит информацией для органов санэпиднадзора по месту обнаружения

заболевания с целью принятия необходимых мер. Органы санэпиднадзора ежемесячно

составляют отчет «О движении инфекционных заболеваний».

Госпитализированная заболеваемость. Госпитализированной

заболеваемости отводится важное место в медицинской статистике. Единицей учёта в

данном случае является «Статистическая карта выбывшего из стационара» (ф.

066/у). «Статистическая карта выбывшего из стационара» составляется на основании

«Медицинской карты стационарного больного» (ф.033/у) и является статистическим

документом, содержащим сведения о больном, выбывшем из стационара (выписанном,

умершим).

Карта составляется одновременно с записью эпикриза в «Медицинской

карте стационарного больного» лечащим врачом на всех выбывших из стационара

(выписанных или умерших), в том числе и родильниц, выписанных после нормальных

родов. Она заполняется также на выбывших новорожденных, родившихся или

заболевших в стационаре.

Заболеваемость госпитализированных с психическими расстройствами

изучается на основании разработки «Статистических карт выбывшего из

психиатрического (наркологического) стационара» (ф. 066-1/у). Эти карты имеют

свои особенности заполнения.

Только по показателям уровня госпитализации больных нельзя в полной

мере судить о распространённости того или иного вида патологии, однако в

совокупности с другими показателями они помогают судить о характере наиболее

тяжёлой патологии, объёме медицинской помощи, продолжительности лечения.

Сравнение данных обращаемости и госпитализации даёт возможность ориентироваться

в потребности в госпитализации при отдельных заболеваниях.

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности.

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) служит

характеристикой здоровья работающего населения в случаях, когда в связи с

заболеваниями, травмами или связанными с этими явлениями состояниями (карантин,

уход за больным и т.п.) человек не может выполнять свои профессиональные

обязанности в течение какого-то времени, однако через какой-то срок

трудоспособность восстанавливается.

Учет ЗВУТ осуществляется по листкам нетрудоспособности (в обиходе –

больничный лист). В настоящее время существует так называемая система

последующего учета – листок нетрудоспособности по окончании заболевания сдается

администрации предприятия, а затем этот документ переходит в ведение профсоюзных

органов для составления отчета (по ф. 16-ВН). Следует отметить, что ЗВУТ в

настоящее время имеет значение более как экономическая категория, но не

характеристика здоровья населения. Объясняется это тем, что к здоровью населения

в целом ЗВУТ отношения не имеет, а здоровье работающего населения отражает

весьма своеобразно, а нередко – просто искаженно.

Заболеваемость со стойкой утратой трудоспособности (инвалидность).

Под инвалидностью понимают стойкое или длительное нарушение

трудоспособности либо ее значительное ограничение, вызванное хроническим

заболеванием, травмой или патологическим состоянием. В зависимости от степени

потери или ограничения трудоспособности установлены три группы инвалидности.

1 группа – для лиц с полной утратой трудоспособности,

нуждающихся в постороннем уходе;

2 группа – для лиц с полной или значительно ограниченной

трудоспособностью, не нуждающихся в постороннем уходе и помощи;

3 группа – для лиц с ограничением трудовых функций,

нуждающихся в переводе на другую работу (более легкую или менее

квалифицированную).

Выделяют следующие основные причины инвалидности:

- вследствие общего заболевания;

- вследствие профессионального заболевания;

- вследствие трудового увечья;

- инвалидность с детства;

- инвалидность до начала трудовой деятельности;

- инвалидность в связи с боевой травмой.

Различают обычно первичную инвалидность – впервые признанную в

данном году; и общую – совокупность инвалидов среди населения (или отдельных

контингентов).

Подробную статистическую информацию об инвалидности получают путем

разработки «Актов освидетельствования» или «Статистических талонов» к акту,

состоящих из 17 пунктов, содержащих сведения о больном.

Болезни как социально-гигиенические проблемы

В настоящее время такие заболевания как сердечно-сосудистые,

новообразования, травматизм, нервно-психические, инфекционные, туберкулез,

наркомания, венерические, аллергические заболевания, СПИД, необходимо

рассматривать как важнейшие социально-гигиенические проблемы. Обусловлено это

тем, что указанные заболевания наносят большой экономический ущерб обществу

из-за их большой продолжительности и тяжести, а также расходов, связанных с

оплатой пособий по социальному страхованию и пенсий по инвалидности. Большие

экономические потери они также приносят производству.

В то же время позиционируя выше перечисленные заболевания, как

социально-гигиенические проблемы с указанным перечнем патологии, можно впасть в

заблуждение, поскольку инфекционные заболевания, воспалительные поражения

респираторного тракта, нозокомиальные инфекции и другие заболевания, которые

требуют организации лечения противомикробными препаратами, приносят ощутимый

социальный и экономический ущерб обществу. Этот ущерб выражается в виде потерь

дней трудоспособности, значительных затрат на лечение, выплат, связанных с

компенсацией по больничным листкам, инвалидности и т.п. Рассматривая болезни как

социально-гигиенические проблемы, необходимо с точки зрения организации и

планирования здравоохранения уделить особое внимание проблеме определения

приоритетов.

Выделение каких-то заболеваний (явлений, состояний) как

приоритетных означает, что общество, государство намерено уделять им большее,

нежели к прочим, внимание в плане профилактики, диагностики, лечения. Долгое

время в нашей стране приоритетами считались заболевания системы кровообращения и

новообразования – как основные причины смерти населения.

Однако замена волюнтаристских методов управления народным

хозяйством на экономические было признано (как и во многих странах мира), что

указанные болезни естественным образом присущи людям старших, пенсионных

возрастов. Следовательно, приоритетное развитие мероприятий по борьбе с ними

экономически не оправдано, т.к. общество не получит адекватной вложенным

средствам отдачи в виде вновь созданного валового внутреннего продукта (ВВП).

Поиски иных подходов в определению приоритетов выдвинули на первый

план травматизм (включающий несчастные случаи и отравления): он в целом занимает

третье место среди причин смерти, его уровень резко поднимается в возрасте около

20-ти лет, сохраняется высоким до пенсионного возраста, а затем падает. Таким

образом, реализация мероприятий по борьбе с травматизмом может обусловить

реальное сокращение и рост ВВП. Однако система здравоохранения в очень малой

степени может влиять на травматизм и смертность от него, т.к. подавляющее

большинство причин смерти в данном классе – несчастные случаи, связанные с

транспортом и огнем, отравления, утопления, убийства и самоубийства.

В настоящее время приоритеты в здравоохранении определяются двумя

требованиями: выбрать виды деятельности, позволяющие реально сократить

трудопотери, и на которые может влиять здравоохранение.

За последние десять лет уровень общей заболеваемости на Дальнем

Востоке, по данным обращаемости населения в учреждения здравоохранения, имеет

тенденцию к росту практически среди всех возрастных групп населения и по

большинству классов заболеваний Международной классификация болезней (МКБ).

МКБ ─ это система группировки болезней и патологических

состояний, отражающая современный этап развития медицинской науки. С момента

своего существования МКБ пересматривалась 10 раз. По рекомендации ВОЗ МКБ-10

вступила в силу с 1 января 1993 года. Целью МКБ является создание условий для

систематизированной регистрации, анализа, интерпретации и сравнения данных о

смертности и заболеваемости, полученных как в различных странах или регионах,

так и в разное время. МКБ используется для преобразования словесной формулировки

диагнозов болезней и других проблем, связанных со здоровьем, в буквенно-цифровые

коды, которые обеспечивают удобство хранения, извлечения и анализа данных.

МКБ-10 состоит из 21 класса и трех томов: первый том – сама

классификация болезней, второй – инструкция по ее применению, третий –

алфавитный указатель болезней. На основе МКБ осуществляется группировка

заболеваний по клинико-статистическим группам (КСГ) с учетом характера

патологии, стандарта и качества медицинских услуг, необходимости анализа по

однородным группам. Сроки лечения, технология, объем медицинского обслуживания

включаются в КСГ. Система КСГ может быть использована как «прейскурант»

медицинских услуг, с ее помощью возможна объективная оценка результативности

медицинского обслуживания. Стандарт же необходимых затрат труда на диагностику и

лечение отдельных заболеваний, выраженный в экономических параметрах (в денежной

форме) называется клинико-экономическим стандартом (КЭС). |