1.4. Рождаемость, как основа воспроизводства населения региона

Главной проблемой современной демографической ситуации в России и

её отдаленных провинциях является беспрецедентно низкая рождаемость, которая

предопределяет сокращение численности населения и ведет к постарению возрастного

состава, как всего населения, так и его трудоспособной части. В настоящее время

одним из вопросов, наиболее остро стоящих перед социальной наукой, является

попытка понять, в чем состоят главные причины сокращения рождаемости — в

изменении общих социальных ценностей, и в том числе потребности иметь детей, или

же в существовании барьеров, которые не позволяют людям реализовать их

репродуктивные планы.

Динамика рождаемости и численность населения. Численность

населения России была и остается недостаточной для страны, имеющей самую большую

в мире территорию. По мнению экспертов, противодействие процессам депопуляции

может быть сформировано по двум направлениям:

- повышение рождаемости в сочетании с повышением продолжительности жизни,

- расширение иммиграции.

Значительное повышение рождаемости в будущем маловероятно –

замедление темпов прироста рождаемости в последние годы наметилось абсолютно во

всех странах мира (просто проявления этого процесса более явно выражены в

развитых странах). Попытки повысить рождаемость с помощью прямого или

косвенного принуждения и запретов будут обречены на неудачу, а, в крайнем

случае, приведут к ущемлению прав человека; меры материального стимулирования

рождаемости, как показывает опыт развитых стран, также оказываются

малоэффективными. По мнению американского политолога, руководителя аналитической

корпорации STRATFOR Джорджа Фридмана (George Friedman), сохранение «уровня

населения и поиск технологических способов помешать его сокращению будут крайне

важны (для государств), если они хотят удержать политическую власть в ближайшие

100 лет».

Для России снижение смертности и повышение средней

продолжительности жизни в контексте обеспечения демографической безопасности

имеет определенный потенциал, но он не безграничен – маловероятно, что в

следующие 50 лет удастся радикально повысить среднюю продолжительность жизни

(даже до 100 лет), не говоря о том, что проблему дефицита населения в

трудоспособном возрасте это не решит (даже при неизбежном последующем повышении

пенсионного возраста). Что же относительно наблюдаемого в настоящее время

некоторого повышения уровня рождаемости объясняется временным увеличением доли

людей наиболее фертильных (репродуктивных) возрастов, родившихся в последнюю

волну увеличения рождаемости в 80-е годы прошлого века.

На этом фоне весьма интересным будет анализ динамики числа

многочисленных народов многонациональной России, которых по данным переписи 2010

г. оказалось 22. По итогам выше указанной переписи из этого списка выпали немцы.

С 2002 года (тогда проводилась предыдущая перепись) их количество снизилось с

597 тысяч до 394 тысяч человек. Но есть в России народы, численность которых,

наоборот, увеличивается. Это представители 10 национальностей: кумыки, даргинцы,

лезгины, аварцы, якуты, ингуши, чеченцы, армяне, буряты и осетины. Как видим,

наиболее активно идет прирост населения у представителей Северного Кавказа.

Среди национальностей, которые не относятся к многочисленным, впечатляющий рост

показали киргизы - их численность с 2002 года увеличилась в 3,3 раза (с 32 до

103 тысяч человек), узбеки (со 123 до 290 тысяч) и таджики (со 120 до 200

тысяч). Впрочем, их совокупная доля среди населения по-прежнему менее 1%. И их

прирост в основном происходит за счет миграционных процессов. Традиционно среди

горожан больше всего русских, украинцев и белорусов. Но на четвертое место

неожиданно вышли азербайджанцы. В сельской местности предпочитают жить чеченцы,

казахи, даргинцы, аварцы, ингуши и якуты.

В среднем в России на 1000 мужчин приходится 1163 женщины.

Численность трудоспособного населения за период между двумя последними

переписями сократилась на 1 миллион человек, но в целом по стране растет

рождаемость. Сейчас на 1000 женщин приходится 1469 детей. Наиболее высокие

показатели у ингушей (2257 детей), чеченцев (2196) и даргинцев (1975), близкие

показатели имеют якуты и буряты. Аутсайдерами по показателям рождаемости в

России являются русские (на 1000 женщин 1405 детей) причем русские -

единственная национальность, где показатель рождаемости ниже общероссийского...

В ежегодном Послании Федеральному Собранию, оглашенном 30 ноября

2010 года, Президент России заявил: «Мы взялись за демографическую проблему

всерьёз и надолго, но должны понимать, что в ближайшие 15 лет будут сказываться

последствия демографического спада 90-х годов, а число женщин так называемого

репродуктивного возраста значительно сократится. И это серьёзная угроза и

вызов». Таким образом, если говорить о перспективах повышения рождаемости, как

динамичном процессе, то, в первую очередь следует рассматривать эту проблему с

точки зрения динамики числа женщин репродуктивного возраста и формирования их

мотиваций к рождению детей.

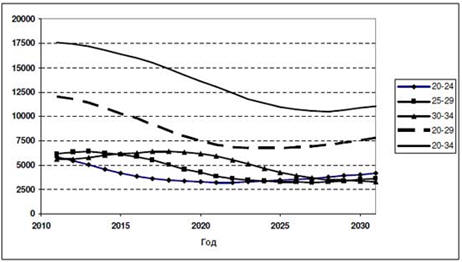

В этой связи проблему числа женщин репродуктивного возраста

рассматривать с более узких позиций. Например, с точки зрения оценки экспертов,

численность женщин 20-29 лет в России, где наблюдается максимально высокая

рождаемость (около 90 рождений на 1000 женщин в год) будет сокращаться вплоть до

2023-24 гг. (на 5,4 млн. чел. или на 55% от численности 2010 года) (рис.1.5).

Рис 1.5. Динамика численности женщин основных

репродуктивных возрастов в России (Источник: данные Росстата)

Это предопределит неизбежное и существенное сокращение числа

новорожденных детей, поскольку на эту группу возрастов в последние годы

приходится около 64-65% рождений. Если сейчас на возраст 20-29 приходится более

1 млн. рождений, то к 2023 г. это число сократится примерно на полмиллиона - при

сохранении сегодняшних уровней повозрастной рождаемости. Кроме числа женщин

репродуктивного возраста, на формирование воспроизводства населения решающее

влияние через механизмы «демографического поведения» оказывает сложный комплекс

социально – экономических факторов.

Особенности динамики рождаемости на Дальнем Востоке России.

Общий коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке в течение всего ХХ века был

традиционно выше, чем, в среднем, по Российской Федерации, что обуславливалось,

прежде всего, более молодой возрастной структурой населения и положительным

миграционным сальдо во все периоды освоения региона. Вполне естественно, что,

как царское правительство России, так и власти СССР с помощью специальных

программ формировали различные варианты преференция для жителей этой отдаленной

провинции. Более высокий уровень жизни на Дальнем Востоке притягивал в регион

людей находящееся в репродуктивном и трудоспособном возрасте, что положительно

сказывалось на динамике рождаемости.

Но, если в 1970 г. уровень рождаемости на Дальнем Востоке превышал

среднероссийский показатель на 22%, то к 2011 г. эта разница сократилась до

4,7%. Привлекательность региона для населения резко снизилась с началом

«перестройки» и рыночных реформ, когда были ликвидированы все без исключения

преференции дальневосточников перед жителями других регионов страны,

отрицательно сказались на динамике рождаемости.За период 1990-2011 гг. общий

показатель рождаемости снизился в Российской Федерации на 6 %, в ДФО – на 14,3%

при сокращении абсолютного числа родившихся на треть (33 %). Коэффициент

рождаемости уменьшился в Еврейской автономной области на 20,8 %, Приморском крае

- на 18,5%, Амурской области - на 16,7%, Хабаровском крае - на 14,5%. То есть

сокращение рождаемости на Дальнем Востоке происходило более высокими темпами,

чем в целом по России.

По прошествии первого десятилетия XXI

века показатель рождаемости на Дальнем Востоке России стал повышаться, однако

уровня 1990 года не достиг. Среди субъектов ДФО наиболее высокий уровень

рождаемости в 2011 г. имели Республика Саха (Якутия), Амурская область,

Еврейская автономная область (табл.1.3).

Таблица 1.3. Динамика общей рождаемости в

субъектах ДФО в 1990-2011 гг. (на 1000 населения)

|

|

1990 |

1999 |

2000 |

2001 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2011 |

|

РФ |

13,4 |

8,3 |

8,3 |

9,1 |

10,4 |

11,3 |

12,1 |

12,4 |

12,6 |

|

ДФО |

15,4 |

9,0 |

9,7 |

9,9 |

11,5 |

12,3 |

12,6 |

13,0 |

13,2 |

|

Республика Саха (Якутия) |

19,4 |

13,0 |

13,5 |

13,6 |

14,4 |

16,1 |

16,2 |

16,8 |

17,1 |

|

Камчатский край |

12,0 |

9,1 |

9,3 |

9,2 |

11,0 |

11,3 |

11,7 |

11,9 |

12,4 |

|

Приморский край |

14,6 |

8,0 |

8,6 |

9,2 |

10,4 |

11,2 |

11,3 |

11,8 |

11,9 |

|

Хабаровский край |

15,1 |

7,9 |

8,5 |

9,1 |

11,0 |

11,6 |

12,2 |

12,5 |

12,9 |

|

Амурская область |

16,2 |

9,2 |

10,2 |

10,1 |

11,8 |

12,6 |

12,9 |

13,2 |

13,5 |

|

Магаданская

область |

13,8 |

8,8 |

9,7 |

8,6 |

10,7 |

10,9 |

10,9 |

12,1 |

11,5 |

|

Сахалинская

область |

14,2 |

8,9 |

9,2 |

9,0 |

11,2 |

11,8 |

12,3 |

12,1 |

11,8 |

|

Еврейская АО |

17,8 |

9,3 |

9,5 |

10,6 |

12,1 |

13,0 |

13,9 |

13,2 |

14,1 |

|

Чукотский АО |

13,8 |

9,0 |

9,7 |

10,6 |

15,3 |

15,9 |

15,1 |

14,2 |

13,7 |

Источник: данные официального сайта Федеральной службы

государственной статистики РФ [Электронный ресурс].

Следует отметить, что в 1999 г. на Дальнем Востоке России уровень

рождаемости снизился катастрофически и был зарегистрирован самый низкий

показатель за последние 40 лет.Если в 1990 г. число

родившихся в регионе составляло 124,3 тыс. чел., то в1999

г. оно снизилось до 64,5 тыс. чел., т.е. практически в

два раза; число умерших же наоборот увеличилось с 66,0

тыс. чел. в1990 г. до 86,9 тыс.

чел. в1999 г. Количество смертей в2001

г. превышает число рождений на 23,3 тыс. или в 1,33

раза.

В 2007 г. зарегистрирован самый высокий темп прироста рождаемости

за последние десятилетия: в РФ 8,6%, а в ДФО – только 6,9%, что было связано с

вхождением в репродуктивный возраст достаточно многочисленных женщин, родившихся

в 1985 - 1987 гг., и началом реализации новых мер государственной помощи семьям

с детьми.

Учитывая тот факт, что с 2010 года в активный репродуктивный

возраст вступило малочисленное поколение женщин, рожденных в 1990-х гг.,

прогнозировать сохранение тенденции роста рождаемости в будущем не имеет под

собой достаточных теоретических оснований.

На протяжении периода 1990 – 2009 гг. специальный коэффициент

рождаемости – показатель общей фертильности (число живорожденных детей на 1000

женщин 15-49 лет) - имел разнонаправленную динамику, также как и в РФ (рис.

1.6).

Рис. 1.6. Динамика показателя общей фертильности

на 1000 женщин 15-49 лет в РФ и ДФО за период 1990-2009 гг.

Так, за период 1990 – 1999 гг. на Дальнем Востоке он снизился на 45

% с 58,96 до 32,3 на 1000 женщин фертильного возраста. С 2000 г. показатель

общей фертильности ежегодно увеличивался при среднегодовом темпе прироста 7,7%.

Минимальный темп прироста зарегистрирован в 2005 г. – темп убыли – 2,9%,

наивысший в 2008 г.- + 25,7%, но уже в 2009 г. темп прироста снизился до + 2,6%.

В 2009 г. показатель общей фертильности в ДФО превышал российский уровень на

23,6%. В целом за исследуемый период достоверного изменения не произошло ( R2=0,22).

Воспроизводство населения в ДФО, РФ характеризовалось ссуженным

типом на протяжении всего периода социально-экономических реформ (1990-2009

гг.). Простое воспроизводство обеспечивается при коэффициенте суммарной

рождаемости около 2,15 детей на одну женщину репродуктивного возраста. Если в

1990 г. на Дальнем Востоке показатель суммарной рождаемости соответствовал этому

уровню (2,14), то в 2001 г. – он почти вдвое ниже (1,29), в 2009 г. – 1,575 и

составляет у горожанок 1,46 детей и сельских жительниц – 1,68.

Максимальный уровень суммарной фертильности в 2009 г.

зарегистрирован в ЧАО – 2,009 детей, у горожанок - 1,795, сельских жительниц –

2,3, Республика Саха (Якутия) – 2,0 детей, у горожанок - 1,775 и сельских

жительниц – 2,699, т.е. в данных субъектах в сельской местности, где проживает

только треть населения (33-34%), обеспечивается простое воспроизводство

населения.

Минимальный уровень суммарной плодовитости наблюдался вПриморском

(1,468 детей, в городе -1,367, в сельской местности – 1,8) и Хабаровском (1,487

детей, в городе -1,402, в сельской местности – 1,886) краях, где проживает

половина населения ДФО (52,5%).

Сводной характеристикой режима воспроизводства служит нетто –

коэффициент, который показывает, сколько дочерей родит при данном режиме

воспроизводства в течение всей предстоящей им жизни некоторая совокупность

новорожденных девочек с учетом повозрастной смертности женщин.

В ДФО в 2009 г. данный показатель также ниже, чем в РФ: 0,731

против 0,898. Таким образом, режим воспроизводства в ДФО соответствует снижению

численности населения примерно на 26,9% с каждым женским поколением.

Трансформация возрастной модели рождаемости привела к изменению

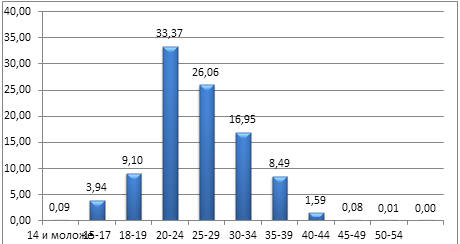

вклада отдельных возрастных групп в суммарную рождаемость (рис. 1.7).

Если в 1990 г. рождения в возрастных группах 20 – 29 лет

обеспечивали 66,3% суммарного коэффициента рождаемости в России, на Дальнем

Востоке – 62,2%, то в 2009 г. удельный вес данных возрастных групп в РФ в целом

сократился до 59,1%, в

Рис. 1.7. Вклад отдельных возрастных групп в

суммарный коэффициент рождаемости в ДФО, 1990, 2009 гг., %

ДФО – практически остался на прежнем уровне - 62,06% при снижении

вклада возрастной группы 20-24 года. Кроме того, произошло повышение вклада

возрастных групп старше 30 лет. На Дальнем Востоке в 2009 г. рождения в

возрастных группах от 30 лет и старше обеспечивали 26,3% от общего числа

рождений, тогда как в 1990 г. – 23,7%. Несмотря на снижение вклада юных матерей

в суммарный коэффициент рождаемости с 15,9% в 1990 г. до 11, 7% в 2011г., его

уровень на Дальнем Востоке выше российского (9,7%) и несравним с развитыми

странами (2-4%).

Рождаемость и семейное положение родителей. Во временном

периоде радикальных социально-экономических реформ на Дальнем Востоке России

происходили процессы трансформации типов и социальных функций семьи, что

отразилось на показателе ожидаемого числа детей у брачных пар, т. е. числа

детей, которое они намерены иметь, учитывая конкретную жизненную ситуацию и

личные предпочтения, социальный статус семьи.

Именно на рубеже ХХ и XXI

веков на фоне снижения стабильности и престижности семьи дальневосточников

сформировался устойчивый тренд роста неполных семей в результате разводов, что

отразилось на числе внебрачных рождений, увеличения семей с факторами риска для

здоровья детей. В ДФО эти показатели стабильно превышают российские, а в

брачно-семейных отношениях прослеживается отрицательные тенденции: в 1990 г.

соотношение браков к разводам на 1000 населения составляло 10,1 : 5,0, в 2001 г.

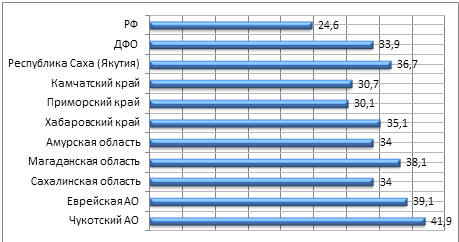

– 6,9 : 6, а в 2011 г. – 9,8 : 5,8. Одновременно вырос уровень внебрачных

рождений. В начале 90-х годов в регионе они составляли 15 %, в 2001 г. – 37,9 %

, а в 2011 г. – 33,9 % против 24,6 % в Российской Федерации (рис.1.8).

Рис.1.8. Родившиеся живыми у женщин, не

состоявших в браке в субъектах РФ ДФО в 2011 г. (%)

Особенно неблагополучная ситуация в ЧАО (41,9%), ЕАО (39,1%),

Магаданской области (38,1%), Республике Саха (Якутии) (36, 7%). В

малонаселенных, северных районах к внебрачным относится более половины рождений

(Аяно-Майский район – 65,5 %, Охотский район – 60,1 % Хабаровского края и др.).

По нашему мнению высокий уровеньвнебрачных рождений на Дальнем Востоке связан не

столько с трансформацией института семьи и ростом экономической

самостоятельности женщин, как в развитых странах, сколько с низким уровнем жизни

населения в отдаленных северных и сельских поселениях, а также ростом вахтовых

методов экономического освоения территорий, где ведется добыча полезных

ископаемых.

Тридцать лет назад на Дальнем Востоке доля внебрачных рождений чуть

превышала 10% и основной вклад в нее вносили либо молодые матери (до 20 лет),

либо женщины старше 35 лет. В последнее десятилетие рост внебрачной рождаемости

затронул возрастные группы с максимальной фертильностью в возрасте 20-29 лет,

вклад которых во внебрачную рождаемость возрос в РФ с 17,3 % в 1980 г. до 56,4%

в 2011 г., в ДФО – до 59,4% (рис.1.9). Обращает на себя внимание, что доля

внебрачных детей, рожденных у матерей в возрасте до 20 лет составляет в РФ 11,2%

против 13,1% в ДФО, в том числе в ЧАО 18%, ЕАО - 17,9 %, в Амурской области

-14,9%.

Рис. 1.9. Возрастная структура женщин, родивших

вне брака живого ребенка в ДФО в 2011 г.(%)

Такие неполные семьи, как правило, с низким уровнем доходов

относятся к группе риска, т.к. социализация нежеланных детей, живущих в бедности

и заброшенности, в перспективе приводит к воспроизводству маргинальных форм

адаптации.

В последние годы формируется тенденция повышения реальных доходов

населения. На Дальнем Востоке России происходит изменение так называемого

«парадокса обратной связи» рождаемости и уровня дохода, который характерен для

всех развитых стран. Улучшение жилищных условий (количество метров жилья, число

комнат) отрицательно влияют на число детей (рожденных, ожидаемых и желаемых).

Одобряя демографическую политику государства, дальневосточники все-таки больше

надеются на повышение собственных заработков, которые помогли бы реализовать

имеющуюся потребность в детях. Меры региональной демографической политики пока

воспринимаются как меры социальной стратегии, способствующие увеличению доходов

семьи, а не как меры стимулирования рождаемости и повышения самой потребности в

детях.

|