Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.

4.2. Мотивационные основы выбора профессии врача

В условиях становления либеральной экономики в России стали

неизбежны структурные и экономические деформации: разрушение отечественной

промышленности и сельского хозяйства, реструктуризация потребительского рынка,

замещение товаров отечественного производства на импорт, снижение качества

производимых товаров и услуг, сокращение социальных расходов государственного

бюджета на науку, образование и т.д. (Малева Т.М., Овчарова Л.Н., 2009).

В то же время следует понимать, что роль государства при

определении стратегии модернизации состоит в гарантировании решения не только

экономических, но и социальных проблем, ради которого и запускаются

модернизационные механизмы. Основной задачей государства следует считать

заключение общественного договора, нарушение которого должно расцениваться как

несправедливое поведение по отношению к участникам (Кричевский Н.А., Смирнов

С.Н., 2009). Именно в рамках модернизации и должны быть реализованы задачи по

коренным изменениям в социальной сфере, в частности в образовании и

здравоохранении.

Качество образования снижается? Существует устойчивое

мнение о том, что «качество медицинского образования упало настолько, что

некоторых выпускников вузов подпускать к больным стало небезопасно». Кроме того,

сегодня в российской системе здравоохранения работают иностранцы (выпускники

вузов РФ и СНГ), это специалисты очень разного уровня и очень разного класса.

Таким образом, за какое реформирование не возьмутся либералы, схема почти всегда

одинакова. Главной целью «реформ» являются «быстрые деньги» с минимизацией

ответственности, а все остальное используется для обеспечения этого тезиса.

Однако сами представители либерального крыла российского эстеблишмента и члены

их семей предпочитают получать медицинскую помощь в зарубежных клиниках.

Главным действующим лицом в инновационной деятельности высшей школы

остается, по-прежнему, преподаватель. Однако, вместо повышения его роли в

общественной жизни, преподаватель по мере продвижения либеральных реформ был

отодвинут вниз по социальной лестнице. Его место на её ступеньках заняли

бизнесмены, чиновники и «силовики». Причем свое мнение о месте преподавателя в

современном обществе 4 августа 2016 года лидер партии Единая Россия, в то время

Премьер-министр РФ Д.А. Медведев высказал во время общения с участниками форума

«Территория смыслов» на Клязьме. Он посоветовал преподавателям, которые

недовольны своим социальным положением, уходить в бизнес… (Зарубин А., 2016).

Остается только сожалеть о том, что руководитель такого ранга не

видит, как год от года в стране снижается престиж образования. Школы уже не

выпускают разносторонне образованных молодых людей, знающих как математику, так

и историю с географией. Сегодняшние выпускники могут написать ответы на тесты

ЕГЭ по тем трем предметам, по которым готовились последние два школьных года.

Неоднократные заявления членов Правительства РФ о том, что количество

специалистов с высшим образованием превышает потребности промышленности и

народного хозяйства страны, вызывает недоумение у граждан России. Безусловно,

существует дефицит «рабочих специальностей», но это не является свидетельством

того, что их следует готовить в церковно-приходских школах и «ремесленных

училищах», параллельно в опережающем темпе сокращать число вузов, не вкладывая

значительных ресурсов в сферу профессионального образования.

Китайский академик Цзинь Сычжан исследовал системы образования в

мире за последние 30 лет в 43 странах и отметил, что падение уровня образования

в России просто устрашающее. Он сказал, выступая перед студентами МГТУ им.

Баумана: «Это не просто катастрофа, это верный путь к уничтожению знаний. В

Советском Союзе была одна из лучших в мире система образования. Теперь же Запад

провёл против вас величайшую диверсию, навязав вам гибельную систему ЕГЭ,

уничтожающую знания, готовящую рабов и биороботов… В то время, как остальной мир

идёт вперёд, ваши школьники обречены на деградацию и вечное отставание».

Согласно этому докладу, в России падение качества образования за последние 10

лет составило более 61 %. За аналогичный период в китайских школах, где ЕГЭ

введён не был, этот показатель повысился на 39 %. (Крупин В.Н., 2019).

Конечно же, общество постоянно высказывает свои претензии и

повышает требования к уровню профессиональных качеств специалистов, занятых в

сфере образования. Общество полагает, что в сложных условиях, когда государство

находится в тяжёлом экономическом положении, несомненно, то, что на

педагогическом поприще нужны не просто профессионалы, а настоящие подвижники

своего дела, яркие личности, способные преодолевать возникающие трудности. При

этом необходимо, чтобы такими личностями становились не единицы, не одни лишь

передовики и новаторы, а их число должно постоянно возрастать. В то же время,

как сами образовательные учреждения, так и их кадровый состав находится под

нарастающим давлением множества проблем, – это, прежде всего, кроме снижения

социального статуса преподавателей, наблюдается не решаемый многие годы

недостаточный уровень вознаграждения за добросовестный и эффективный труд и

недостаточное финансирование высшей школы в целом.

Нарастание процессов стагнации, преобладание на рабочих местах в

образовательных организациях возрастных преподавателей блокируют приход в

профессию носителей творческих инициатив. Образованные молодые люди, обладающие

комплексом качеств: эрудированность, чувство нового, способность к самоанализу,

гибкость мышления, волевые качества характера, развитая фантазия и др., не

торопятся становиться преподавателями ни в средней, ни тем более в высшей школе.

Руководители современной России в течение последнего десятилетия

постепенно стали осознавать пагубность смены государственного строя, отсутствие

механизмов консолидации общества иобострение проблемы самоидентификации

политических и экономических элит. Сегодня никого не должно успокаивать

складывающееся положение вещей в виде стойких тенденций модернизации армии и

флота, минимальные положительные сдвиги в обеспечении продовольственной

безопасности, вероятной стабилизация демографических показателей и т.п. Не

должны нас успокаивать и ссылки на положительные примеры из славного прошлого

России и высказывания наших исторических оппонентов, таких, например, как

канцлер Германии, Отто фон Бисмарк: «Даже самый благополучный исход войны

никогда не приведёт к распаду России, которая держится на миллионах верующих

русских греческой конфессии.Эти последние, даже если они впоследствии

международных договоров будут разъединены, так же быстро вновь соединятся друг с

другом, как находят этот путь друг к другу разъединённые капельки ртути. Это

неразрушимое Государство русской нации, сильно своим климатом, своими

пространствами и своей неприхотливостью, как и через осознание необходимости

постоянной защиты своих границ» (Lepsius

J., 1922).

Если в рамках индустриальной модели развития страны основной упор

делался на рост материального производства, развитие производительных сил, а

индивид рассматривался исключительно как ресурс труда, то в современном мире

человек с совокупностью накопленных у него знаний и умений, социальных,

духовных, нравственных и культурных характеристик сам является источником

экономического роста. Именно в современном мире вырастает значимость правильного

выбора стратегии реформирования отечественного образования с точки зрения

поступательного развития человеческого капитала. Благодаря выбору правильной

стратегии государство может сохранить лидирующие позиции в мировом сообществе.

Снижение качества человеческого капитала - главного фактора формирования и

развития инновационной экономики и экономики знаний, как следующего высшего

этапа развития России и её регионов, может стать отправной точкой дальнейшего

распада государства (Stiglitz,

Joseph, 2003).

Сегодня доля человеческого капитала в национальном богатстве России

по всем основным характеристикам ниже, чем в экономически развитых странах мира,

что накладывает отпечаток на структуру трудовой миграции – эмигрируют граждане

страны, составляющие вершину пирамиды её человеческого потенциала. Происходит

это на фоне того, что в ст.13 Конституции РФ говорится, что «Никакая идеология

не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Именно

сегодня, когда проводимая отечественными либералами стратегия реформ дала

отрицательный результат, вызывая радостное одобрение у геополитических

противников России, не следует удивляться тому, что возобновившаяся в последнее

время дискуссия в обществе о целесообразности запрета идеологии в Конституции

России не случайна.

Между тем, сегодня, даже самый откровенный союзник правящей партии

«Единая Россия» однозначно высказывается о необходимости идеологии

стратегического развития страны, поскольку она имеет прямое отношение к

общественному сознанию, влияет на него, а, следовательно, влияет на жизнь

каждого отдельного человека и общество в целом. Идеология – это ценностная

система, выражающая отношение к существующим общественным порядкам,

обосновывающая политические идеалы, принципы, нормы и цели. Такие, как

социальная справедливость, свобода, права человека, демократия, солидарность.

Оценка социальной реальности, что означает ее соотнесение с политическими

потребностями и интересами, идеалами и принципами, – важнейшая функция

идеологии. Задачу выработки и совершенствования национальной идеологии всегда

берёт на себя элита. Общество же оценивает результаты, принимает их или не

принимает. Если элита успешно справляется со своей обязанностью, в стране

наступает период устойчивого социально-экономического развития. Не справляется –

страна попадает в беду.

Профессиональная ориентация в производственной модели отечественной

медицины.Современная Россия, продолжает существовать в условиях

относительной «конфронтации с западным миром», продолжающихся перемен и

неясности выбранного пути дальнейшего развития государства. Однако при любом

избранном варианте в основе развития лежат наука и образование. Причем

непосредственное влияние на науку и образование оказывает постмодернизм.

Постмодернизм представляет собой кризисную форму либерального сознания,

возникшую как реакция на слабости и мощь модернизма, нашедшего самое сильное

свое выражение в реальном социализме с его культом общественного общего разума и

стремлением все и вся поставить под контроль объединившихся живых индивидов.

Именно в условиях либеральных реформ и неопределенности дальнейшего развития

государства уже третье десятилетие продолжаются либеральные реформы

отечественной медицины и медицинского образования (Дьяченко С.В., Дьяченко В.Г.,

2016).

Эффективное функционирование любой национальной системы

здравоохранения обеспечивается ее кадровыми ресурсами. Это определяет кадровую

политику как один из приоритетов в развитии здравоохранения. Труд медицинских

работников относится к числу наиболее сложных и ответственных видов деятельности

человека. Он характеризуется значительной интеллектуальной нагрузкой, требует

большого объема оперативной и долговременной памяти, наличия определенного

уровня здоровья, физической силы и выносливости, содержит элементы творчества и

связан с ответственностью за здоровье и жизнь других людей. Выраженность этих

качеств обеспечивает высокую профессиональную эффективность труда, но в то же

время сопряжена с высокой физиологической стоимостью нервных процессов для

организма самих медицинских работников. Именно в условиях рыночной экономики для

любого государства большое значение имеет выстраивание системы профессиональной

ориентации (Пчелина И.В., Дьяченко В.Г., 2004).

Исторически профессиональная ориентация возникла как первая попытка

научного решения проблем «человек – производство – общество». В начале XX

столетия необходимость в проведении профориентационной работы была обусловлена

бурным ростом промышленного производства в ряде стран. Первый кабинет по

профориентации появился в 1903 году в Страсбурге (Франция). В 1908 году в

Бостоне (США) социологом Френком Парсонсом было создано первое бюро, в задачи

которого входила консультация подростков по вопросам возможности выбора

профессии. Работа первых служб основывалась на «трехфакторной модели», в основе

которой лежали: индивидуальные способности и особенности, возможности, умения,

интересы человека; особенности профессии, требования, которые она предъявляет к

человеку; правильное сочетание между собой первого и второго факторов (Смирнова

Е.Ю., 2011; Морозова М. В., 2012).

По прошествии ХХ века в США для молодежи, обучающейся в колледжах и

университетах, созданы центры профориентации на базе учебных заведений, которые

осуществляют трудоустройство выпускников. С этой целью профконсультанты центров

разрабатывают планы трудоустройства и проводят индивидуальную и групповую работу

по профориентации со студентами на всех этапах обучения. В целом система

профориентации в США охватывает значительное количество населения: школьников,

студентов и трудоспособных взрослых. Она способствует экономическому росту

страны; помогает молодежи найти свое место в развивающейся экономике,

обеспечивая реализацию свободы индивидуального выбора профессии; предоставляет

молодым людям доступ к обучению в средних и высших учебных заведениях, а также к

дальнейшей работе по специальности.

В настоящее время в США перед молодыми людьми ставятся новые задачи

в плане поддержания собственной конкурентоспособности. Новые требования к

профессиональному развитию привели к переосмыслению деятельности служб

профориентации и консультирования. Они должны не просто помочь молодым людям

выбрать профессию, а научить самостоятельно выстраивать профессиональную

карьеру, принимая ответственные решения в течение всей трудовой жизни.

Новые концептуальные подходы к проведению профессионального

ориентирования и консультирования нашли свое отражение в различных

образовательных программах, организационных формах, компьютерных информационных

системах. Например, целью программы «От школы к работе» является улучшение

подготовки американской молодежи к самостоятельной трудовой жизни (Button

H.

Warrenand Provenzo,

Eugene

F., Jr.,

1983). Обучаясь по такой программе, учащиеся получают более полное представление

о различных сферах труда на практике, что позволяет им более осознанно сделать

выбор своей профессиональной карьеры, основываясь на собственном практическом

опыте.

Другой вариант подготовки школьников к выбору пути продолжения

образования или трудоустройства – это углубленные академические занятия по

программе колледжа в течение двух последних лет обучения в школе. Такая

подготовка позволяет выпускникам продолжать образование без вступительных

экзаменов. В колледже учащиеся выполняют различные практические задания в

лабораториях и на производстве, приобретают умения как для исследовательской,

так и для исполнительской, рутинной работы. Каждая программа построена так, что

в нее входит не только посещение лекций, но и практические занятия, деловые

игры, экскурсии в учреждения, встречи с людьми, имеющими хороший карьерный рост

по какой-либо специальности (Winch

C., 2014).

Что же относительно современной России, то прошло около 20 лет со

дня утверждения Концепции кадровой политики в здравоохранении Российской

Федерации (утверждена приказом министерства здравоохранения РФ от 03.07.2002 №

210). В течение прошедших лет проводились мероприятия по укреплению кадрового

потенциала отрасли, однако большинство проблем остались нерешенными. И сегодня,

как и прежде, перспективы развития российского здравоохранения в значительной

степени зависят от состояния профессионального уровня и качества подготовки

медицинских и фармацевтических кадров как главного ресурса системы охраны

здоровья населения. Совершенствование системы подготовки специалистов остается

приоритетным направлением Концепции кадровой политики в здравоохранении РФ.

Актуальность развития этого направления обусловлена потребностью общества в

подготовке высококвалифицированных специалистов, которые устойчиво

функционировали бы в выбранной профессии.

Одним из вариантов улучшения подготовки, распределения и сохранения

кадрового потенциала системы здравоохранения ряд авторов считают организацию

системы профессиональной ориентации и профессионального отбора молодежи,

поступающей в медицинские вузы, которые с наибольшей вероятностью смогут успешно

освоить медицинскую профессию и без ущерба для своего здоровья работать в

отрасли на протяжении длительного времени. Поэтому особую важность в системе

здравоохранения приобретают вопросы профессиональной пригодности,

профессиональной ответственности, профотбора и подготовки медицинских

работников. Профессиональный отбор – это, прежде всего, процесс выбора

претендентов с такими личностными качествами, которые наилучшим образом отвечали

бы требованиям будущей профессии. Поэтому профотбор является средством

диагностики профессиональной пригодности будущего специалиста.

Профессиональная пригодность определяется совокупностью

индивидуальных особенностей человека, влияющих на успешность освоения трудовой

(учебной) деятельности и эффективность ее выполнения. Необходимость ее

прогнозирования обусловлена наличием у человека устойчивых и существенных

различий физиологических и психологических свойств, сформированных социальной

средой на основе природных зачатков.

При анализе профессиональной пригодности оптанта к конкретному виду

деятельности и при соответствующем воспитании, самовоспитании профессионально

ценные качества в каждом случае не рядоположены, а образуют целое, систему. В

этой системе Е.А Климов (1996, 2004) выделяет пять основных слагаемых:

- Гражданские качества – идейный, моральный облик личности как члена

коллектива, общества.

- Отношение к труду, профессии, интересы и склонности к определенной области

деятельности.

- Дееспособность (общая, не только физическая, но и умственная):

самодисциплина, инициативность, активность, физическая выносливость и т.д.

- Единичные, частные, специальные способности. Это личные качества, которые

важны для конкретного вида деятельности.

- Навыки, привычки, знания, опыт.

Изложенная структура, объединив начальные заглавные буквы (ГОДЕН),

образует профессиональную пригодность. Естественно, что к моменту выбора

профессии у подростка не может быть готовой профпригодности, однако некоторые

слагаемые пригодности к профессии могут быть сформированы заблаговременно (такие

как гражданские качества, отношение к труду и общая дееспособность).

В комплексе критериев, обеспечивающих профессиональную пригодность

к обучению в медицинских вузах, выделяют: общую подготовленность к обучению,

особенности характера, уровень интеллектуального развития, эмоциональную

устойчивость, адекватный уровень здоровья и развития психических процессов,

формирование профессионально важных качеств.

Профессиональная пригодность к профессии, с медицинской точки

зрения, рассматривается как наиболее полное соответствие организма молодого

человека требованиям профессии. Она обеспечивает успешное овладение профессией

за время обучения, благоприятную адаптацию к условиям труда, хорошее качество

труда и профессиональное долголетие.

Профессиональный отбор. Профессиональный отбор – это прежде

всего процесс выбора претендентов с такими личностными свойствами, которые

наилучшим образом соответствовали бы требованиям будущей профессии и от которых

можно ожидать максимальной профессиональной пригодности. Он выполняет одну из

важнейших задач в системе подготовки кадров – это выявление и отбор из исходного

контингента претендентов лиц, которые с наибольшей вероятностью смогут успешно

освоить конкретную специальность и без ущерба, для своего здоровья выполнять

связанные с ней трудовые обязанности достаточно длительное время (Новичкова Н.И.

с соавт., 1996; Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С.,2010).

Актуальная и центральная задача высшей школы – повышение уровня

профессиональной подготовки и духовного воспитания будущих специалистов.

Осуществление ее в значительной степени зависит от качества отбора абитуриентов

на первый курс. Опыт передовых отечественных вузов свидетельствует о том, что

конкурсный контингент надо формировать заранее, не пуская это на самотек

(Кукушкин Б.С., Столяренко Л.Д., 2000; Манерова О.А.,2006).

Где можно узнать завтрашних студентов? Это группы репетиторов по

профильным дисциплинам, заочные подготовительные школы и курсы, институтские

олимпиады, дни открытых дверей в цехах родственных предприятий, профтехучилищах,

техникумах и др. «Найти своего студента»—такова цель вузов, ведущих активный

профессиональный отбор. Сейчас все чаще работники высшей школы приходят к

выводу, что проводить профессиональный отбор в вуз надо на основе требований,

предъявляемых той или иной специальностью к личности.

Отбор лучших из числа профориентированной молодежи позволяет

обеспечить наилучшие исходные условия для учебного процесса, однако вопросы

информированности и профессиональной ориентации абитуриентов не всегда находятся

в центре внимания приемных комиссий (Балабанов С.С. с соавт., 2000). При

профориентационной работе основной упор вузами делается на самый «легкий» способ

привлечения молодежи – профессиональную агитацию (Бодров В.А., 2001).

Кто он, студент медицинского университета? Каков его социальный

портрет? На этот вопрос вряд ли сегодня ответят члены приемной комиссии, даже

самого продвинутого медицинского вуза, так как основной упор в отборе будущих

студентов ложится на формальный уровень подготовленности абитуриентов (конкурс

баллов ЕГЭ), а также наличие направительных документов территориальных органов

управления здравоохранения. В этой связи следует отметить, что в Концепции

кадровой политики в здравоохранении РФ мерам по вопросам профессиональной

ориентацией молодежи уделено неоправданно мало внимания, а теоретические

наработки прошлых лет по этой проблеме уже не отвечают потребностям сегодняшнего

дня (Пчелина И.В., Дьяченко В.Г., 2004).

В области профессиональной ориентации выполнено множество научных

психолого-педагогических исследований, где проверялись эффективность различных

форм и методов работы, но их узкоспециализированные критерии и прикладной

характер рекомендаций не позволяют оценить эффективность мероприятий в системе

подготовки кадров для здравоохранения. Многолетний опыт изучения кадрового

потенциала здравоохранения ДФО указывает на то, что вопросы профориентации,

профотбора, пригодности к медицинской деятельности решены в недостаточной мере,

как в научном, так в организационном плане.

В связи с этим, довольно перспективным направлением, на наш взгляд,

является комплексный подход организационно–методологических принципов построения

системной модели профессиональной ориентации привлечения молодежи в вузы силовых

структур. Изменения социально-экономической ситуации в стране и в мире, новая

форма взаимодействия общества и силовых структур государства, заставляют

по-новому взглянуть на проблему безопасности Российской Федерации. В такой

ситуации особенно важная роль отводится профессиональной ориентации и подготовке

молодежи к военно-профессиональной деятельности, формированию у них

ответственного и заинтересованного отношения к своему делу. В этом сложном

процессе особое место занимают вопросы, связанные с мотивами выбора профессии

офицера с профессиональным становлением, с системой их профессиональных

ценностей и отношений (рис. 4.6.).

В условиях перехода к рыночной экономике очевидна необходимость

пересмотра сложившейся системы профориентации, поддержания концепции

непрерывного образования, включающей все звенья воспитания, образования и

подготовки высокопрофессиональных специалистов для здравоохранения. Ранний отбор

учащихся и их профилизация, решают не только проблемы набора, но и поиск своего

контингента, осознанное поступление учащихся в медицинский вуз, обеспечение

высокого уровня их подготовки.

На наш взгляд, комплексный подход к решению данного вопроса

позволит в первую очередь оптимизировать систему отбора абитуриентов, обладающих

профессиональной направленностью и необходимыми для освоения профессии врача

моральными и психологическими качествами с устойчивой мотивационной установкой

на работу в отрасли здравоохранения.

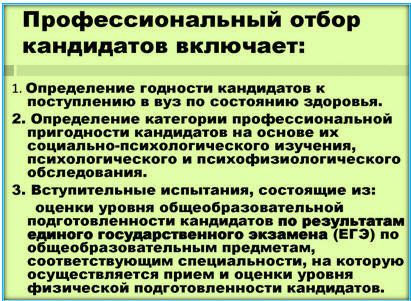

Рис. 4.6. Некоторые критерии профессионального

отбора в вузы силовых структур (https://aleksey-pelevin.blogspot.com/2019/02/blog-post_9.html)

Об основных фазах профессионализации. Подготовка

профессионалов в любой отрасли человеческой деятельности формируется в рамках

системы структурированных единым замыслом знаний о характере движущих сил и

главных детерминант профессионализма (Климов Е.А., 2004). Их можно представить в

виде объективных, связанные с реальной системой профессиональной деятельности и

субъективных, таких как мотивы, интересы и компетентность. Достижение

востребованного рынком труда уровня профессиональной подготовки специалиста

формируется в результате реализации стратегии, тактики и техники оптимального

формирования и последующего эффективного функционирования профессионалов

высокого класса (Макарова Е.Н., 2015).

Абитуриенты, поступающие в медицинский вуз, опираются не только на

те или иные мотивы овладения профессией врача, но и исходят из представлений об

«идеальном образе», воплощающем в себе необходимые и наиболее значимые

профессионально-личностные качества медицинского работника. Данные представления

в совокупности со специальными знаниями, умениями и навыками интегрируются на

личностном уровне индивидуальной смысловой системы мотивов и обусловливают

успешность профессиональной и личностной подготовки будущего специалиста (Чижкова

М.Б., 2015).

В то же время следует понимать, что вершина зрелости человека (акме)

является многомерным состоянием, которое охватывает значительный по

протяженности этап его жизни и демонстрирует, насколько он состоялся как

личность, как гражданин, как специалист в какой-то профессиональной области

деятельности. Однако это состояние никогда не является статичным образованием, а

отличается большей или меньшей вариативностью, изменчивостью (Маркова А.К.,

1996). В то же время главная проблема акмеологии – это не столько

хронологическая протяженность полноценной зрелости, сколько душевное состояние

человека, способное превратить любой жизненный период в период расцвета.

Специфика исследований этапов становления профессионала проявляется в оценке

разработки и эффективном внедрении в практику алгоритмов, методов и технологий,

которые обеспечивают формирование у человека способности к саморазвитию,

самоактуализации, самосовершенствованию и самореализации и способствуют

достижению высшей ступени развития человека в различных сферах его

жизнедеятельности (Климов Е.А., 2004).

Ещё в середине ХХ века американский психолог, специалист по

проблемам психологии развития, психологического консультирования, методов оценки

и измерения, промышленной и организационной психологии Дональд Сьюпер сделал

попытку разработать единую теорию профессионального развития (SuperD.E.

etal., 1963;

Super, D.E.,

1980). В основе ее лежат положения о том, что все люди отличаются друг от друга

по способностям и интересам и обучаются определенным профессиям в соответствии с

этими качествами, акаждая профессия предъявляет свои требования к личности.

Причем сама личность должна отвечать этим специфическим требованиям, проявлять

упорство в развитии необходимых навыков и умений, а также учиться

взаимодействовать с другими людьми в труде.Он выделял пять основных этапов

профессионального пути:

- Этап роста

(развитие

интересов, способностей от рождения до 14 лет).

- Этап исследования – эксперимента (предварительный профессиональный выбор и

его апробация, 15–17 лет), перехода (реализация Я – концепции, 18–21 год) и

пробы (овладение составом профессиональной деятельности, 22–24 года).

- Этап утверждения – профессиональное образование и упрочение своих позиций

в обществе (25–44 года).

- Этап поддерживания – создание устойчивого профессионального положения

(45–64 года).

- Этап спада – уменьшение профессиональной активности (65 лет и более).

Другие публикации на тему формирования этапов становления

профессионализма в той или иной мере опирались на подходы, как Дональда Э.

Сьюпера, так и Ф. Хейвигхерста, Э.Ф. Зеера, Б. Ливехуда, Г. Шиши, А.К. Марковой,

Е.А. Климова и др.).

Согласно современным воззрениям на профессиональную подготовку

медицинских работников, этот процесс следует рассматривать не только с позиций

социально-профессиональной адаптации, но и формирования индивидуального стиля

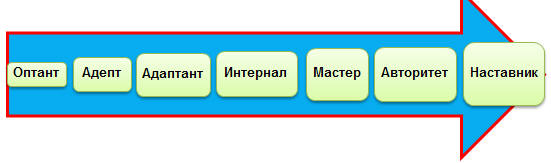

деятельности. Принято выделять семь основных фаз профессионализации (рис. 4.7).

В профессиональной деятельности становление личности происходит

особенно интенсивно, поскольку она концентрирует на себе основную активность

субъекта. Формирование личности здесь представляет собой процесс образования

особого типа системных отношений (KlimovE.A.,

1991).

Рис. 4.7.Фазы профессионализации по Е.А. Климову

Известным отечественным психологом Евгением Александровичем

Климовым выделены основные фазы развития профессионала, дающие представление о

целостном жизненном пути и о системных отношениях, характеризующих личность

(Климов Е.А., 1996).

- Фаза оптанта, или оптации

(осознанная подготовка к труду,

планированного профессионального жизненного пути). Это период, когда человек

озабочен вопросами выбора или вынужденной перемены профессии и делает этот

выбор.

- Фаза адепта

. Человек выбрал учебное заведение или форму обучения и

уже ставший на путь приверженности к профессии и осваивающий её. В это время

происходит овладение специальными знаниями, умениями, навыками, необходимыми и

важными для будущей профессиональной деятельности, развиваются профессионально

важные личные качества, формируется профессиональная пригодность.

- Фаза адаптанта

(или фаза адаптации, «привыкания» молодого

специалиста к работе). Как бы хорошо ни был положен процесс подготовки того

или иного профессионала в учебном заведении, он никогда не подходит к

производственной работе. Даже квалификационный человек на новом месте

нуждается в определённом периоде привыкания к новым условиям.

- Фаза интернала

. Опытный работник, который любит своё дело и может

вполне самостоятельно, всё более надёжно и успешно справляться с основными

профессиональными функциями на данном трудовом посту.

- Фаза мастерства.

Работник может решать и простые, и самые трудные

профессиональные задачи. Он выделяется или какими-то специальными качествами,

умением или универсализмом, широкой ориентировкой в профессиональной области,

или тем и другим. Он приобрёл свой индивидуальный, неповторимый стиль

деятельности, его результаты стабильно хороши, и он имеет основания считать

себя в чём-то незаменимым работником. Обычно он уже имеет непрерывные

формальные показатели квалификации (разряд, звание и т. д.).

- Фаза авторитета

. Это мастер своего дела, уже хорошо известный, как

минимум, в профессиональном кругу или даже за его пределами. С его мнением

заметно считаются как коллеги, так и руководители.

- Фаза наставника.

Авторитетный мастер своего дела в любой профессии

приобретает единомышленников, подражателей, учеников, последователей. И это

одно из обстоятельств, которые делают его жизнь наполненной осмысленной

перспективы.

Профессиональное развитие может носить и нисходящий характер.

Проявлениями негативного влияния на личность является появление самых разных

профессиональных деформаций или специфических состояний таких, например, как

феномен психического выгорания.

Профессиональная деформация личности – всякое изменение, вызванное

профессией, наступающее в организме и приобретающее стойкий характер. Деформации

могут подвергнуться мотивационные (чрезмерная увлечённость работой при снижении

интереса к другим направлениям жизни – трудоголизм), познавательные компоненты

структуры субъекта деятельности (человек ограничивает сферу своих познаний

только теми, которые необходимы ему для эффективного выполнения своих

обязанностей, демонстрируя при этом полную неосведомлённость в других областях;

проявление профессиональных стереотипов и установок) и сфера его

индивидуально-личностных особенностей (перенос профессиональных качеств в сферу

межличностных отношений).

Феномен психического выгорания – профессиональный синдром,

включающий эмоциональное истощение, деперсонализацию (цинизм) и редукцию

профессиональных достижений.

Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональной

опустошенности и усталости, вызванное собственной работой. Деперсонализация

предполагает циничное отношение к труду и объектам своего труда. Редукция

профессиональных достижений представляет собой возникновение у работников

чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в

ней.

Таким образом, профессия может существенным образом менять характер

человека, подводя как к положительным, так и к отрицательным последствиям.

Наиболее критическими, согласно концепции нормативных кризисов и стадий

профессионализации, является возрастной период 17‒18 лет: поступление в вуз и

начальный этап обучения (период оптации). Именно в это время у студентов

наблюдаются высокие показатели состояния эмоциональной и социальной

нестабильности.

Так по мнению Е.А. Климов в 15–16 лет у ребенка должно быть ясное

понимание кем быть и где получать профессиональное образование. Он полагал, что

на стадии «оптации» (от лат. opto-выбирать) –

от 11 до 18 лет формируется

позиция профессионального самоопределения и выбор профессии, а на следующей

стадии, стадии адепта (лат. adeptus

– достигший), стадии профессиональной подготовки происходит закрепление

приверженности к избранной профессии и её освоение. Эти периоды сопряжены с

этапом вступления во взрослость, который характеризуется достижением пика

биологического созревания организма, оптимизмом молодых людей, планированием ими

своего личного и профессионального будущего, достижением возраста гражданской

зрелости, изменением социальных ролей, часто разлукой с родительским домом

(Ильин Е.П., 2011; 2012).

Относительно медицинской профессии следует отметить, что врач - это

особая профессия, которая требует призвания и мотивации. Введение единого

государственного экзамена, как монопольного механизма для получения доступа к

медицинской профессии в силу ряда обстоятельств не позволяет вузам Дальнего

Востока России отобрать именно тех, кто стремится стать врачом. Для этих вузов

полный переход на ЕГЭ, особенно болезненный процесс, так как были потеряны

мотивированные к обучению профессии врача абитуриенты выходцы из

«малокомплектных» школ Крайнего Севера или сельских муниципальных поселений.

Именно там в последние годы было закрыто большинство школ. А в тех, которые не

были закрыты, наблюдается хронических дефицит квалифицированных кадров учителей

и низкий уровень качества знаний выпускников, измеряемый величиной ЕГЭ. Таким

образом правительство либералов блокирует работу социальных лифтов для молодёжи

российских провинций на стадиях профессиональной оптации и адаптации.

«Оптимизация» (уничтожение/ликвидация) малокомплектных школ в

российской провинции снизило реальные возможности молодых провинциалов для их

поступления в большинство федеральных и даже региональных вузов ДФО. Активное

внедрение идеологии либералов, специалистов по реформированию (оптимизации)

отечественного образования во властных структурах России – В. Филлипов, А.

Фурсенко, Д. Ливанова, А. Осмолова, В. Болотова, Я. Кузьминова, О. Голодец и др.

отрицательно сказалось не только на образовании в целом, но и на высшей

медицинской школе, в частности. Прошло семнадцать лет со дня утверждения

Концепции кадровой политики в здравоохранении Российской Федерации (приказ

министерства здравоохранения РФ от 03.07.2002 № 210). В течение этого временного

периода работа по укреплению кадрового потенциала отрасли не дала эффекта,

многие проблемы остались нерешенными, а часть из них только усугубилась. И

сейчас, как и прежде, перспективы развития российского здравоохранения в

значительной степени зависят от состояния профессионального уровня и качества

подготовки медицинских и фармацевтических кадров как главного ресурса системы

охраны здоровья населения.

Между тем, образовательные учреждения системы Минздрава России

выпускают в год около 100 тыс. молодых специалистов с высшим и средним

профессиональным образованием. Около ½ млн. работников здравоохранения ежегодно

проходят обучение в системе дополнительного профессионального образования

специалистов отрасли. В медицинских вузах осуществляется подготовка по новым для

здравоохранения специальностям: сестринское дело, общеврачебная практика,

экономика, клиническая психология, социальная работа и др., однако, если

количественные характеристики в определенной мере устраивают работодателей, то

качество выпускников образовательных организаций продолжает прогрессивно падать

(Акулина Т.И., 2012; Пешев Л.П., Ляличкина Н.А., 2017). По данным опроса ВЦИОМ

населения РФ в ТОП-3 проблем российского здравоохранения, по оценкам россиян,

входят недостаточный уровень профессиональной подготовки врачей (47 %), неполная

оснащенность больниц современным оборудованием (39 %) и недостаточные объемы

финансирования отрасли в целом (30 %).

К сожалению, в отечественном здравоохранении все программные

решения по кадрам принимается спонтанно, как отражение воли доминирующей

политической группы либералов, причем эти решения, по их мнению, базируются на

анализе официальных статистических данных, их динамике, достоверности и многих

других характеристиках, которые им приписываются. В реальной жизни, по нашему

мнению, все как раз наоборот, именно официальная статистика здравоохранения, как

раз и не отражает сути кадрового кризиса. Чиновники чаще всего оперирует данными

по числу должностей врачей и иного персонала в государственном секторе на 10

тыс. населения, вместо того, чтобы оперировать фактическими данными о числе

физических лиц специалистов, занятых производством медицинских услуг в

медицинских организациях всех форм собственности и уровнем их совместительства

(в реальной практике среднестатистический врач/фельдшер/медсестра в

государственных МО работают от 75 до 85 часов в неделю), а также числа

профессионалов прекращающих свою деятельности в системе производства медицинских

услуг.

В сложившейся ситуации трудно спорить с тем, что правильно и

вовремя проведенный профотбор на медицинские специальности может обеспечить

успешное овладение профессией врача за время обучения, благоприятную адаптацию к

условиям труда, хорошее качество труда и профессиональное долголетие. К

сожалению, вопрос профессионального отбора пока еще представляет наиболее

несовершенное звено в подготовке будущих медицинских работников. Правила приема

в медицинские вузы имеют высокую вероятность попадания в медицину случайных

людей, у которых нет профессионально значимых для медицинского работника

личностных свойств – чувства долга, доброты, сострадания и милосердия к людям.

Следовательно, сегодня остро стоит вопрос о создании универсального

диагностического инструментария, который позволит снизить отсев обучающихся в

учебных заведениях из-за профессиональной неспособности на 30–50 %, увеличить

надежность работы систем управления на 10—25 %, сократить аварийность на 40–70

%, уменьшить стоимость подготовки специалистов на 30–40 % (Бодров В.А., 2001;

Резапкина Г.В., 2007; Мадалиева С.Х. с соавт., 2015).

Между тем, специфика трудовой деятельности, условия и содержание

труда медицинских работников связаны с воздействием на организм целого ряда

неблагоприятных производственных факторов (Бектасова М.В., 2007). Эти факторы

ставят под угрозу здоровье медицинского персонала, приводя к возникновению

заболеваний, к потере трудоспособности. Заболевания работников МО, возникающие в

результате их профессиональной деятельности, являются важной проблемой

современного здравоохранения (Сафина О.Г., 2007). Официальная статистика

утверждает: продолжительность жизни врачей в среднем на десять – пятнадцать лет

короче, чем у их пациентов. Казалось бы, люди, вооруженные самыми современными

знаниями о том, как сберечь здоровье, должны жить дольше остальных, но в

реальности все оказалось в точности до наоборот. Имеет ли объяснение этот

парадокс? (Бровкина М., 2011). Самый рискованный контингент – хирурги,

реаниматологи и анестезиологи. На пределе психических нагрузок работают не

только те, кто стоит у операционного стола или выхаживает пациента в

реанимационном отделении. 63 процента врачей различных специализаций признали,

что испытывают синдром эмоционального выгорания (Алексеев А.А., Ларионова И.С.,

Дудина Н.А., 2000).

Актуальность проблемы разработки системы мероприятий, направленных

на сохранение состояния здоровья врачей, определяется отсутствием региональных

данных по исследованиям влияния производственных факторов на их здоровье,

социального статуса, качества жизни и условий труда. Между тем, по нашим

выборочным предварительным наблюдениям, средняя продолжительность жизни

медицинских работников, в частности врачей, достоверно ниже, чем у населения в

целом. В этой связи следует отметить, что большое значение при формировании мер

воздействия на здоровье этой особой профессиональной группы специалистов

является система профессионального отбора на стадии поступления в медицинский

вуз, во время получения профессионального образования и на стадии

усовершенствования и специализации.

Либеральная реформа образования больно ударила по региональным

медицинским вузам. Дело не в том, что она работает как «гигантский пылесос»,

вытягивая из регионов России лучших выпускников школ в столичные вузы. Можно бы

считать это благом, если бы далее часть этих выпускников не отправлялись за

границу для продолжения обучения или на работу, а оставалась в стране, или, если

бы значительное число специалистов, получивших прекрасное образование в лучших

медицинских вузах России, возвращалось в провинциальные медицинские организации

в качестве врачей или преподавателей провинциальных вузов. Однако

у большинства выпускников столичных вузов полностью отсутствуют, как внутренние,

так и внешние мотивации, направленные на поддержание инфраструктуры

провинциальной медицины, а проект закона об обязательном распределении молодых

специалистов отвергается ответственными работниками Минздрава РФ и раз за разом

«проваливается» депутатами Госдумы РФ, как не соответствующий стратегии

демократических (либеральных) реформ.

Привычка действовать без учета особенностей своей собственной

страны или региона уже не раз за последние три десятилетия подводила

либералов-реформаторов. Сегодняшнее правительство «кабинетных аппаратчиков» раз

за разом наступает на грабли, по которым уже прошлись правительства

«академических экономистов». Обернулось это крахом человеческого потенциала и

социальной сферы в целом, в том числе отечественной медицины и образования, и

тем, что по показателям здоровья населения и развития здравоохранения Россия с

26 места в 1987 г. переместилась в разряд слаборазвитых стран на 132 место, по

оценкам экспертов ВОЗ. Именно для того, чтобы выйти из очередного витка

социально-экономического кризиса необходимо, чтобы кадровый потенциал отрасли

отечественного здравоохранения был стабилен, хорошо подготовлен профессионально,

имел хорошие показатели здоровья и высокий уровень мотиваций по обеспечению

соотечественников доступной, качественной и безопасной медицинской помощью.

Профессиональная ориентация будущих врачей. Проблемы и перспективы.

Эффективное функционирование любой национальной системы здравоохранения

обеспечивается ее кадровыми ресурсами. Это определяет кадровую политику как один

из приоритетов в развитии здравоохранения. Труд медицинских работников относится

к числу наиболее сложных и ответственных видов деятельности человека. Он

характеризуется значительной интеллектуальной нагрузкой, требует большого объема

оперативной и долговременной памяти, наличия определенного уровня здоровья,

физической силы и выносливости, содержит элементы творчества и связан с

ответственностью за здоровье и жизнь других людей. Выраженность этих качеств

обеспечивает высокую профессиональную эффективность труда, но в то же время

сопряжена с высокой физиологической стоимостью нервных процессов для организма

самих медицинских работников.

Особенность психологии труда медицинских работников заключается,

прежде всего в том, что ему придется работать в условиях постоянного контакта с

больными людьми, склонных к разнообразным, не всегда адекватным психологическим

реакциям. Будущая профессия предъявляет к молодым профессионалам не только

профессиональные, но и высокие физические, психологические и этические

требования. Поэтому для успешной деятельности в области большинства медицинских

специальностей помимо высокого уровня специальных знаний требуется наличие

определенных личностных качеств и черт характера, таких как терпение,

решительность, воля, тактичность, отзывчивость, доброта, сердечность,

общительность и многие другие. Поэтому специфика деятельности предъявляет особые

требования к уровню психологической и физической подготовки молодежи к

предстоящей деятельности, тщательности отбора будущих врачей, которые с

наибольшей вероятностью смогут успешно освоить медицинскую профессию и без

ущерба для своего здоровья работать в отрасли на протяжении длительного времени.

При направлении абитуриентов на обучение в медицинский вуз по

целевому набору руководители муниципальных образований и главные врачи

провинциальных медицинских организаций, как правило, не учитывают проблему

несоответствия между объективной потребностью отрасли здравоохранения в притоке

молодых специалистов и профессиональной направленностью молодежи, стремящейся

получить высшее медицинское образование. Несмотря на экстенсивный характер

целевой подготовки врачей и провизоров в медицинских вузах Дальнего Востока

России (до 80 % от общего количества), доля «целевых» студентов, окончивших вуз

и вернувшихся на «малую родину» составляет всего лишь 15–20 %.

Как известно, работа играет важную роль в жизни каждого человека.

Адекватность выбора и уровень освоения профессии влияют на общее качество жизни,

определяют степень его социальной активности в профессиональной среде: повышение

квалификации, инновационную деятельность (рационализаторство, изобретательство),

высокую трудовую дисциплину, уровень удовлетворенности специальностью.

Американские исследователи установили, что правильно выбранная

профессия повышает самоуважение и позитивное представление человека о себе (Erickson

E.H.,

1968; Kalanidi

M.S.,

Deivasenapathy

P., 1980;

Dore R.,

Meachum

M., 1983), сокращает частоту

физических и психических проблем, связанных со здоровьем, усиливает

удовлетворенность жизнью (Schmitt

N.,

Mellon P.M.,

1980).

Многие эксперты связывают задачи профориентации с управлением

движением трудовых ресурсов. Например, профориентация трактуется как один из

путей улучшения использования трудовых ресурсов; один из рычагов планомерного

распределения и перераспределения трудовой силы; как инструмент регулирования

различных видов и форм трудовой мобильности; одно из звеньев механизма

регулирования воспроизводства трудовых ресурсов, особенно на стадиях

формирования и распределения, сбалансирования потребностей в кадрах и

возможностей их удовлетворения. Следует подчеркнуть, что социальное значение

профориентации в том, что от эффективного использования форм и методов

профориентации в определенной мере зависит уровень нравственного и духовного

потенциала, которым обладает наше общество в настоящее время и будет располагать

в ближайшем будущем.

Ошибочный профессиональный выбор становится причиной ухода молодежи

из профессии на различных этапах, в том числе в период получения медицинского

образования (Williams

K.N.,

Lockcett

B.A.,

1974). К примеру, высокий уровень оставляющих учебы (30 %) рассматривают в Дании

как одну из основных проблем подготовки медицинских кадров. Отсев студентов, на

разных стадия профессиональной подготовки, а также переход молодых врачей в

коммерческие структуры, смена профиля деятельности специалистов наносит

государству значительный экономический ущерб, связанный с необоснованными и

неоправданными затратами на медицинское образование.

Неправильная ориентация молодежи в выборе профессии не только

проблема конкретного человека, но и общества в целом. Это нашло отражение в

следующем высказывании: «Для человека, севшего не в тот поезд, цена ошибки

пропорциональна расстоянию между остановками. Но в случае неверно выбранного

пути образования потери несет также и общество».

Несоответствие между требованиями случайно избираемой профессии и

личными качествами человека создает неудовлетворенность трудом, препятствует

развитию личности, вызывает текучесть кадров и другие нежелательные

экономические, моральные и психоневрологические последствия. От правильного

выбора профессии зависит и производительность труда: у человека, сделавшего

неправильный выбор профессии и работающего без желания, производительность труда

составляет менее 30% от уровня производительности специалистов выбравших

профессию на основании личных и общественных мотиваций.

Отсев обучающихся с первых курсов медицинских вузов, текучесть

медицинских кадров, неудовлетворенность части работников здравоохранения своей

работой, как правило, связаны с несовершенством системы профориентации

абитуриентов. Многолетний зарубежный опыт применения профессионального отбора

молодежи в различных сферах деятельности показал, что его эффективность является

чрезвычайно высокой. В частности, отсев «непригодных» в процессе обучения

снижается с 30–40 % до 5–8 %, аварийность по вине персонала уменьшается на 40–70

%, затраты на подготовку специалистов снижаются на 30–40 %. По данным

американских ученых правильный выбор профессии в 2–2,5 раза уменьшает текучесть

кадров, на 10–15 % увеличивает производительность труда, в 1,5–2 раза уменьшает

стоимость обучения.

Возможность повышения эффективной профессиональной деятельности

специалистов за счет целенаправленной их подготовки доказана. Во всех развитых

странах функционируют системы профессиональных консультаций, создана и

продолжает наращиваться библиотека всевозможных тестов, используемых для

самопознания, выбора профессии, образовательного учреждения. Массовый характер

профориентации молодежи предполагает создание соответствующей службы и

значительные расходы на эти мероприятия. Затраты, необходимые для

профориентационной деятельности, окупаются многократно за счет снижения

неоправданных убытков, связанных с уходом от приобретенной специальности

значительной части выпускников медицинских вузов.

Обеспечение качества, преемственности и непрерывности

профессионального медицинского образования в современных условиях решается путем

открытия центров довузовской подготовки, специализированных классов,

школ-лицеев, комплексов, функционирующих по принципу: «школа-вуз»,

«школа-колледж», «колледж-вуз», «школа-колледж-вуз». Расширение практики

создания специализированных классов с усиленной подготовкой и профессиональной

ориентацией учащихся для последующего поступления в медицинские вузы ранее

рассматривалась как мера стабилизации кадрового обеспечения отрасли

здравоохранения Дальневосточного федерального округа. К сожалению, в последующие

годы разработанных ранее принципов в ДФО придерживаются только в Республике САХА

(Якутия) и в Чукотском автономном округе.

Довузовская подготовка молодежи обеспечивает не только усвоение

суммы знаний и предметных умений, но и формирует общие учебные навыки,

позволяющие первокурснику успешно адаптироваться к особенностям вузовской школы.

Как показывают исследования последних лет, выпускники специализированных

медицинских классов дают высокий процент поступлений в вуз (от 77 до 98 %) и

хороший уровень подготовки, устойчивую психофизиологическую адаптацию (80 %), в

то время как подготовительные курсы и репетиторство не решают проблему адаптации

абитуриентов к вузовской программе, не способствуют выработке стойкой мотивации

к медицинской профессии.

О принципах отбора студентов в медицинские вузы споры ведутся

практически во всех университетах мира. В современных условиях метод отбора по

академическим критериям считается наиболее очевидным, простым и недорогим.

Однако, такая система носит формальный, односторонний характер, так как основная

деятельность абитуриентов направлена на повышение базового уровня подготовки по

профилирующим для медицинского вуза предметам, а не на ознакомление с будущей

профессиональной деятельностью, развитие склонностей, овладение трудовыми

навыками медицинского персонала. «Натасканный» репетитором на сдачу ЕГЭ,

абитуриент успешно принимается в вуз, но в процессе обучения выявляется его

слабая готовность к самостоятельной работе с учебной литературой, поиском нужных

учебных материалов в библиотеках на русском и иностранных языках, интернете,

работе на симуляционных комплексах, а также усвоению специфических практических

навыков будущей профессии.

Кроме того, анализ экспериментального материала по изучению связи

обучения в школе и в вузе показал отсутствие прямой зависимости хорошей

успеваемости студентов от их успеваемости в школе, и особенно, от результатов

ЕГЭ, что не дает достаточных оснований использовать академические показатели для

прогнозирования успешности дальнейшего обучения студентов.

Использование другой формы отбора студентов – собеседования (в

экономически развитых странах – «интервью») имеет твердое экономическое

обоснование с позиции затрат времени вуза и абитуриентов. Однако этот метод

позволяет получить важную для вуза информацию, например, представление о

личности абитуриента, его склонностях, мотивах поступления в медицинский вуз,

обоснованности выбора профессии врача, уверенности в себе, умении строить

аргументацию, широте круга интересов, а иногда и характерологические особенности

личности.

Существует и обратное мнение. Ряд исследователей считают процедуру

собеседования крайне несовершенной, так как мнения об одном и том же поступающем

у лиц, проводящих собеседование, бывают диаметрально противоположными. С этой

позиции, вопрос профессионального отбора пока еще представляет наиболее

несовершенное звено в подготовке будущих врачей. Сегодняшние безальтернативные

правила приема в медицинские вузы (через систему ЕГЭ) имеют высокую вероятность

попадания в медицину случайных людей, у которых нет профессионально значимых для

медицинского работника личностных свойств – чувства долга, доброты, сострадания

и милосердия к людям. Следовательно, при отборе в медицинские учебные заведения

необходимо применение специальной системы тестов, которая позволит выявить

индивидуальные способности и личностные качества абитуриента и его пригодность к

медицинскому труду.

Тестирование способностей является одним из серьезных методов

отбора абитуриентов, желающих поступить на медицинские факультеты во многих

странах. Постоянно осуществляется поиск новых, более совершенных тестов для

определения индивидуальных способностей и психофизиологических качеств людей,

сочетающихся с требованиями, предъявляемыми профессией. Использование

психологических тестов для отбора студентов позволяет определить не только

мотивацию, интерес к медицине, но и профессионально значимые качества,

склонности и способности, т.е. отобрать молодежь, пригодную не только к

обучению, но и к предстоящей трудовой деятельности. Психометрическое

тестирование оценивает также логическую аргументацию, аналитические способности,

социальную адаптацию и поведение, умение быстро решать проблемы, морально –

этические принципы абитуриентов.

Специфика медицинского труда, высокая ответственность за качество

лечебной работы и необходимость постоянного повышения уровня подготовки ставят

на повестку дня необходимость совершенствования системы приема в вузы,

разработки новых принципов формирования личности студента-медика, его отношения

к предстоящей трудовой деятельности, к самому себе, как представителю конкретной

профессии.

Профессиональная ориентация молодежи на медицинские специальности в

ДФО.Медицинскими вузами Дальневосточного федерального округа

(Дальневосточный государственный медицинский университет, Тихоокеанский

государственный медицинский университет, Амурская государственная медицинская

академия, Медицинский институт Якутского государственного университета им.

Аммосова), Читинская государственная медицинская академия, Медицинский институт

Бурятского государственного университета, Школа биомедицины Дальневосточного

федерального университета) ведется работа по профессиональной ориентации

школьников, популяризации профессии медицинского работника.

Практически при всех этих вузах работают центры (факультеты)

довузовской подготовки для желающих поступить в медицинский вуз. Так, например,

в Тихоокеанском государственном медицинском университете (г. Владивосток) в

структуру факультета входит лицей с двухгодичным обучением (10–11 классы). В

крупных городах Приморского края, таких как Владивосток, Находка, Арсеньев,

Дальнегорск, имеются классы в средних школах, где работают курсы с очно-заочной

формой подготовки учащихся к поступлению в университет.

При Дальневосточном государственном медицинском университете (г.

Хабаровск) параллельно с факультетом довузовской подготовки до последних лет

функционировало подготовительное отделение народов севера (ПОНС), где обучались

школьники 10–11 классов из числа малочисленных коренных народов Дальнего

Востока.

В Амурской государственной медицинской академии обучение школьников

на подготовительном отделении проходит по стационарному (для проживающих в г.

Благовещенске) и заочному (для жителей районов области) типам. В

общеобразовательных школах г. Благовещенска и в районах Амурской области

функционируют специализированные классы.

При Медицинском институте Якутского государственного университета

работает малая медицинская академия с одно- и двухгодичными формами обучения. На

территории Республики Саха (Якутия) действует 9 медико–биологических классов и 3

колледжа.

В настоящее время общеобразовательные учреждения, как и вузы,

переживают период становления и адаптации к новым социально-экономическим

условиям, базовый уровень образования выпускников школ не обеспечивает их

достаточным «багажом» знаний для поступления в вуз, сдерживаются мероприятия по

подготовке школьников к выбору профессии и т.п.

Сформировавшееся в последнее время пространство профессионального

самоопределения молодежи усложняет задачу для медицинских вузов по обеспечению

качества отбора абитуриентов. Оно характеризуются снижением престижа профессии

врача в обществе, изменением социальных ориентаций на выбор профессии,

расширением свободы выбора учебных заведений (результаты ЕГЭ абитуриенты

направляют в несколько вузов различной направленности), конкуренцией

государственных и негосударственных профессиональных образовательных учреждений

за обеспечение конкурса и др.

В течение последних лет в России достаточно четко сформировались

методы профориентационной работы вузов в виде двух моделей (Титова С.В., 2011).

- Пассивная модель - лекции, беседы о направлениях подготовки, проводимые

преподавателями, распространение полиграфической продукции, оформление

информационных стендов о направлениях и профилях специальностей

- Активная модель - использование интерактивных форм работы в виде

косвенного вовлечения предполагаемых абитуриентов в мир современной медицины,

привлечение школьников, учащихся профессиональных учебных заведений к работе

вузовских научных кружков, научно-практических конференций, организации

олимпиад для школьников, проведение тренингов, дискуссий, ролевых и деловых

игр.

В связи с тем, что специалисты системы здравоохранения всегда

занимали особое место в системе отечественного высшего профессионального

образования, то это коррелировало с высокими требованиями, предъявляемыми к их

профессиональным и личностным качествами. Абитуриенты, поступающие в медицинский

вуз, должны опираться не только на сложные и неоднозначные мотивы овладения

профессией врача, но и исходить из представлений об «идеальном образе»,

воплощающем в себе необходимые и наиболее значимые профессионально-личностные

качества медицинского работника. Данные представления в совокупности со

специальными знаниями, умениями и навыками должны интегрироваться на личностном

уровне индивидуальной смысловой системы мотивов, которые обеспечат в будущем

высокий уровень профессиональной и личностной подготовки будущего врача.

Подготовка молодёжи к осознанному выбору профессии должна стать

обязательной частью гармоничного развития каждой личности, что требует

сопоставления с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым и

эстетическим потенциалом абитуриента высшей медицинской школы. В противном

случае возможно развитие противоречий между профессиональным выбором и

характеристиками личности претендента на получение высшего медицинского

образования. Данные противоречия, как правило, сопровождаются тесной

корреляционной связью характера поведения личности с мотивами профессионального

выбора и последующего обучения в вузе. В условиях рыночной экономики, выполнение

запросов общества к осознанному выбору медицинской профессии возможно только при

развертывании целенаправленной системной профориентационной работы

преимущественно в виде активной модели.

Современная практика проведения профориентационной работы в

различных вузах России показывает, что одним из эффективных активных методов

профориентации является профориентационный квест (Quest. англ. – поиск). Квест –

это увлекательная «живая» командная игра. В игре этого жанра всегда

предполагается выполнение какого-либо определенного задания (нескольких

заданий), применяя смекалку, логическое мышление, эрудицию, а также умение

взаимодействовать в команде, выбор которого в качестве метода профориентации не

случаен (Халина, Е.В., 2014).

В качестве примера активной модели профориентации следует привести

опыт работы «Школы юного медика», которая организована как постоянно действующая

модель при Городской клинической больнице № 10 г. Хабаровска. «Интересная

работа, карьерный рост, успехи и заслуги – с чего же все это начинается?

Конечно, с выбора профессии! Старшеклассникам самое время задуматься: а не пойти

ли, например, в медицину? Во всяком случае, у них есть возможность посмотреть на

работу врачей и медсестер, что называется, изнутри. Кто-то, возможно, поймет,

что это и есть его призвание. Попробовать стоит! Именно для этого была

организована «Школа юного медика» (Джус Мария., 2017).

Блеск хирургических инструментов поражаетслушателей своей

строгостью и совершенством. Заведующий хирургическим отделением С.В. Захаров и

врач хирург К.С. Серов предоставили уникальную возможность слушателям школы

«Юный медик» познакомиться с основами хирургии, продемонстрировав хирургический

инструмент, шовный материал и современные хирургические аппараты для наложения

анастомозов. Школьники, облачившись в настоящую форму оперирующего хирурга,

самостоятельно выполнили наложение швов на симуляторах (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Врачи-хирурги Захаров С.В. и Серов К.С.

демонстрируют слушателям школы «Юный медик» базовые хирургические приемы

На каждом этапе профориентационной работы вместе с обучающимися

школьниками работают модераторы, которые проводили теоретические и практические

мастер-классы (заместители главного врача Вероника Чернявская и Сергей Дьяченко,

зав. бактериологической лабораторией Мария Бобровникова и др. (рис. 4.9).

Все слушатели, которые успешно осваивают курс шестимесячной

программы школы, в торжественной обстановке из рук главного врача Городской

клинической больницы № 10 А.А. Калашникова получают именные дипломы, укрепившись

в желании выбрать профессию врача.

В условиях либеральной трансформации российского общества в

профессиональной ориентации должна быть задействована информационная и

организационно-практическая деятельность семьи, образовательных учреждений,

государственных, общественных и коммерческих организаций. Именно такой

комплексный подход позволит сформировать модель действенной помощи молодежи в

выборе профессии с учетом индивидуальных интересов личности и потребностей рынка

труда.

Рис. 4.9. Занятие со слушателями

школы «Юный медик» ведет клинический фармаколог, д.м.н. С.В. Дьяченко (http://gkb10.medkhv.ru/news/kompanii/24-noyabrya-otkryta-shkola-yunogo-medika)

Причины и мотивы выбора профессии врача. Овладение

профессиональными компетенциями в процессе обучения невозможно без

сформированных у студентов мотивов приобретения глубоких и прочных медицинских

знаний, умений и навыков в сочетании с направленностью на саморазвитие и

самореализацию. Изучение мотивов выбора профессии врача (период оптации)

позволяет проникнуть во внутренний мир личности претендента на получение

медицинского образования. Грамотно организованная и проводимая работа по

профессиональной ориентации является ключевым условием планирования

профессионального будущего и закрепления приверженности избранной профессии.

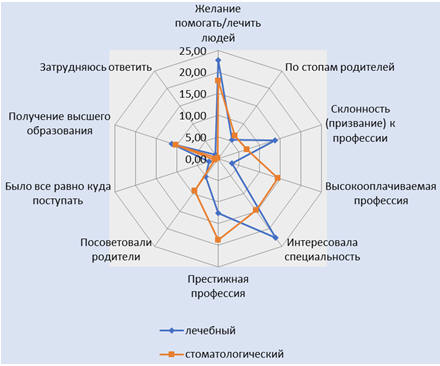

В июне-июле 2017 года с помощью специально подготовленных анкет

методом случайной выборки опрошено 406 абитуриентов, поступавших в

Дальневосточный государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО ДВГМУ). В ходе

исследования изучены причины и мотивы повлиявшие на выбор профессии врача, дана

оценка объему реализуемых профороиентационных мероприятий (Литвинцева С.А.,

Литвинцева Г.А., 2018).

Главными «стартерами» мотивов в человеке выступают потребности,

желания, интересы, намерения и склонности. Именно в них берут свое начало

мотивы, обладающие разной силой влияния - от слабой до очень сильной. В

последующем мотивы находят выражение в действиях - от пассивных до активных,

которые в свою очередь приводят к соответствующим результатам - от нулевых

до значительных (Комаров, Е.И., 2010). Следовательно, основными движущими

мотивами абитуриентов ФГБОУ ВО ДВГМУ являются мотивы, в которых отражаются

основные цели их потребности на овладение будущей профессией. Именно эти мотивы

обладают значительной энергетикой и стимулируют активную деятельность, которая в

большинстве случаев и приведет к запланированным результатам. Благодаря

выраженности этих мотивов, большинство абитуриентов делает свой профессиональный

выбор. Безусловно, понимание уровня выраженности мотиваций помогает осознать

значимость устремлений абитуриента и, как следствие, спрогнозировать его

действия по формированию профессиональных компетенций.

Анализ результатов работы приемной комиссии в 2018 году ФГБОУ ВО

ДВГМУ показал, что всего было подано 2250 заявлений от потенциальных

абитуриентов. Традиционным лидером по числу поданных заявлений стала

специальность «Лечебное дело» - 795 заявлений; второе место занимала «Педиатрия»

- 500 заявлений, последующие места - «Стоматология» (306) и «Фармация» (134).

Анализ выраженности мотивов выбора профессии врача среди абитуриентов,

подвергнутых социологическому опросу показал, что для большинства респондентов,

приоритетным мотивом является «Желание помогать/лечить людей» (87,84±2,69 %),

второе место занимает «Интерес к специальности» (56,08±4,08 %), третье место

занимают «Склонность (призвание) к профессии» (47,30±4,10 %) и «Востребованность

профессии обществом» (47,30±4,10 %). Что же относительно мотива

«Высокооплачиваемая работа», то он не являлся приоритетом выбора профессии врача

(12,16± 2,69 %). Наименьшее число респондентов (10,14±2,48 %) воспользовались

советом родителей по выбору профессии врача (табл. 4.1).

Таблица 4.1. Структура причин выбора профессии

врача среди абитуриентов ФГБОУ ВО ДВГМУ (2018 г.)

|

№ п/п |

Мотивы выбора профессии врача |

Р± m |

|

1 |

Желание помогать/лечить людей |

87,84±2,69 |

|

2 |

По стопам родителей |

20,95 ±3,34 |

|

3 |

Склонность (призвание) к профессии |

47,30±4,10 |

|

4 |

Высокооплачиваемая работа |

12,16± 2,69 |

|

5 |

Интересовала специальность |

56,08±4,08 |

|

6 |

Востребованность профессии обществом |

47,30±4,10 |

|

7 |

Престижная профессия |

36,49±3,96 |

|

8 |

Посоветовали родители |

10,14± 2,48 |

|

9 |

Было все равно куда поступать |

0,68± 0,68 |

|

10 |

Получение высшего образования |

30,41±3,78 |

Однако детерминация в своем сознании уровня профессионального

овладения выбранной профессией с мотивом желания лечить людей, зачастую

происходит с позиции оценки своих потребностей, но без учёта своих способностей

и возможностей, что приводит к трансформации мотиваций на этапе оптации. Между

тем, выработанные и принятые обществом основания для оценки труда медицинского

работника, его сложности в сочетании с системой духовных ценностей,

профессионального менталитета и правил профессиональной этики требуют длительных

и значительных усилий со стороны молодых людей, выбравших эту благородную, но

сложную и тяжёлую профессию.

Именно с этой точки зрения выбор профессии врача необходимо

рассматривать как взаимодействие двух сторон: абитуриента с его индивидуальными

особенностями, которые выражены в его физическом развитии, интересах,

склонностях, характере, темпераменте, и специальности с теми требованиями,

которые она предъявляет к соискателю этой профессии. При правильном выборе это

должно быть совпадение индивидуальных особенностей абитуриента с требованиями

профессии врача.

Следовательно, чтобы овладеть профессией, открывающей простор для

развития личности и самореализации, необходимо, во-первых, ориентироваться в

мире профессий и знать о требованиях, которые она предъявляет к человеку, и,

во-вторых, знать себя, а именно свои индивидуальные особенности, интересы,

возможности и способности. Итак, выбор профессии врача является серьезным шагом

для абитуриента, который необходимо сделать самостоятельно, поскольку это один

из важнейших и непростых жизненных выборовдля молодых людей, от правильности

принятия которого будет зависеть их дальнейшая судьба.

Что же относительно профориентационной работы, то она как раз и

направлена на оказание помощи оптанту (абитуриенту) в выборе своих

профессиональных интересов, выявлении определенных склонностей, сильных и слабых

сторон своей личности, а также соотношения их с профессиональными требованиями.

Кроме этого, профориентация должна помогать формировании мотивации к овладению

будущей профессией. Однако, как показали социологические опросы, общая

профориентационная работа проводились лишь с 77,03±3,46 % респондентов во время

обучения в средней школе, и только с 27,70±3,68 % опрошенных проводилась целевая

профориентационная работа, направленная на выбор медицинской профессии.

Что же относительно структуры специалистов, участвовавших в

мероприятиях по проведению профориентации по выбору профессии медицинского

работника, то среди них превалировали психологи (32,43±3,85 %), второе место по

значимости занимали классные руководители (27,70±3,68 %). Что же относительно

представителей образовательных организаций высшего и среднего медицинского

образования, то только 18,24±3,17 % респондентов отметили, что с ними была

проведена профориентационная работа преподавателями медицинских высших и средних

специальных учебных заведений.

С точки зрения социальной значимости медицинские профессии во все

времена занимали уверенные лидирующие позиции в списке нужных профессий, а

профессия врача даже в условиях либеральных экономических реформ и рыночной

экономики остается частым выбором молодых людей, вступающих во взрослую жизнь.

Анализ источников получения информации, повлиявших на выбор

респондентами профессии врача, распределился следующим образом.

Получили информацию о профессии врача из следующих источников:

- От родителей, родственников, друзей 45,95±4,10 %;

- От студентов и выпускников ДВГМУ 35,14±3,95 %;

- С сайта университета (ДВГМУ) 37,16±3,97 %;

- От преподавателей школы (колледжа) 23,65±3,49 %

- Нашли информацию в соц. сетях 23,65±3,49 %

- От сотрудников университета (ДВГМУ) 7,43±2,16 %;

- Из просмотра программ регионального TV 6,76±2,06 %;

- Из печатных СМИ 1,35± 0,75 %

Между тем уровень «отсева» студентов с первых курсов ДВГМУ

превышает 10–15% ежегодно, что, по нашему мнению, зависит от качества и

технологий предшествующей профориентационной работы.

Анализ контингентов абитуриентов, подвергнутых социологическому

опросу, показал, что структура источников финансирования профессиональной

подготовки будущих студентов ГБОУ ВО ДВГМУ принципиально различается. Так

значительная часть студентов стоматологического факультета (от 75,93 до 84,21 %)

обучается за счёт средств спонсоров – как правило, обеспеченных родителей

(платное обучение по контракту), а на лечебном факультете картина обратная,

более студентов обучается за счёт средств федерального бюджета. Как правило,

подавляющее число студентов обоих факультетов, обучающихся за счет средств

федерального бюджета, поступает в рамках конкурсного набора, большинство из

которых выпускники средних школ городов региона, имеющие высокий уровень ЕГЭ или

в рамках т.н. целевого набора по заявкам медицинских организаций или органов

управления региональным здравоохранением.

Система набора абитуриентов для обучения в высшей медицинской школе

не учитывает особенностей врачебной профессии, требующей как призвания, так и

высокого уровня мотивации к освоению профессионального мастерства, что

сказывается на уровне потерь (отчисления) студентов в процессе обучения.

Наибольший уровень потерь приходится на первый и второй год обучения (период

оптации и адаптации). Ведущей причиной отчисления является академическая

задолженность.

Поданным анализаиндивидуальных и коллективных интервью большая

часть причин прекращения обучения студентами на начальном этапе подготовки

связана с недостаточными ценностными ориентациями. Это происходит в условиях,